NASA、地球近傍天体の探査に特化した宇宙望遠鏡開発へ

米国航空宇宙局(NASA)は、地球の近くを周回する大型の小惑星を特定し、地球防衛への取り組みを強化するための新たなミッションを開発・開始する計画を発表した。

23日に発表された「地球近傍天体監視ミッション(The Near-Earth Object Surveillance Mission)」は、赤外線カメラを搭載した口径50センチメートルの望遠鏡を軌道上に投入する計画である。宇宙機全体の重量はおそらく2.5トン程度で、スペースX(SpaceX)の「ファルコン9(Falcon 9)」やユナイテッド・ローンチ・アライアンス(United Launch Alliance)の「アトラスV(Atlas V)」といった中型ロケットで打ち上げ可能とされる。このミッションは、地球近傍天体(NEO)の探査に特化した初のものであり、長年NASA内で議論されながらも正式に承認されなかった赤外線宇宙望遠鏡「NEOCam(Near-Earth Object Camera)」の計画を基盤としている。

1998年、米国議会はNASAに対し、直径143メートル(469フィート)以上の地球近傍小惑星の少なくとも90%を特定するよう義務づけた。これは、この大きさの小惑星が地球に衝突した場合、町や都市を壊滅させる可能性があるためである。本来、この目標は2020年までに達成される予定だったが、多くの専門家は、現在のところ対象天体の約30%しか特定できていないと見積もっている。近年、いくつかの小惑星が地球に接近したことで、こうした監視の死角が改めて浮き彫りとなった。

地球近傍天体に関する現時点での最も有力な情報源は、運用開始から10年を迎える赤外線観測衛星「WISE/NEOWISE」である。この衛星は元々天体物理学ミッションとして打ち上げられ、その後2度の延長を経て、数万個の小惑星を発見・目録化してきた。しかし、機器の老朽化により、来年にも運用を終了する見込みとなっている。今回の新ミッションにより、約10年かけて地球近傍小惑星の網羅的な目録化が完了すると期待されている。

ミッションを本格的に始動させるには、議会による予算承認が必要である。総費用はおよそ5〜6億ドルと見積もられており、打ち上げは2025年に予定されている。予算の大半は、NASAの地球防衛プログラムに年間1億5000万ドル割り当てられている資金から充てられる見通しであり、このプログラムでは現在、2021年に打ち上げられる「Double Asteroid Redirection Test(DART:ダート)」ミッションの仕上げ作業が行われている。

オープンAIが「年齢予測」導入、子ども保護の責任誰が負う?

オープンAIが「年齢予測」導入、子ども保護の責任誰が負う?

MITの学生は「世界を変える10大技術」から何を学んでいるか?

MITの学生は「世界を変える10大技術」から何を学んでいるか?

eムック 『2026年に注目「気候テック企業」10社』特集号

eムック 『2026年に注目「気候テック企業」10社』特集号

期待外れのCRISPR治療、包括的承認で普及目指す新興企業

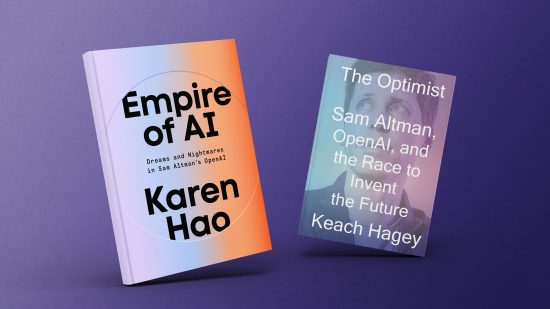

期待外れのCRISPR治療、包括的承認で普及目指す新興企業 書評:サム・アルトマンはいかにして「AI帝国」を築いたか

書評:サム・アルトマンはいかにして「AI帝国」を築いたか