Cover Story

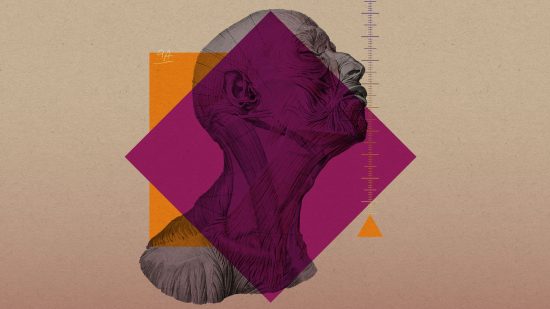

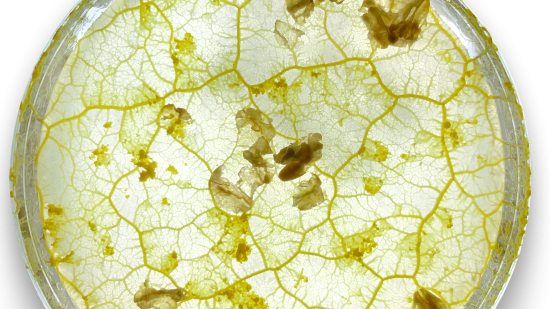

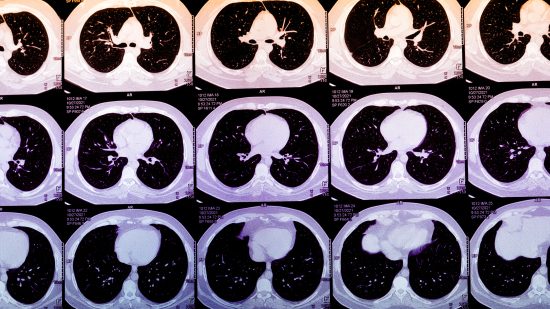

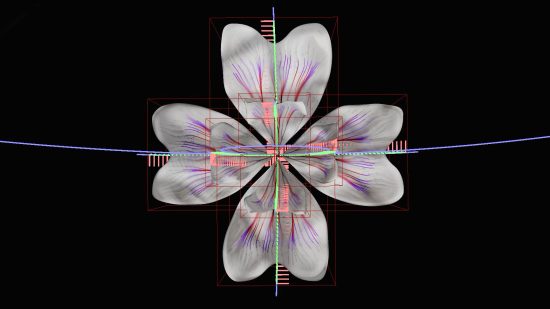

私の健康度はどれぐらい?

新しい「免疫スコア」が

見えない病気を教えてくれる

イェール大学の免疫学者から届いたメールには、筆者の免疫システムを100万個の細胞レベルで解析した結果が添付されていた。新たな「免疫スコア」は、症状が現れる前に病気を発見する時代の到来を告げている。 by David Ewing Duncan

イェール大学の免疫学者から届いたメールには、筆者の免疫システムを100万個の細胞レベルで解析した結果が添付されていた。新たな「免疫スコア」は、症状が現れる前に病気を発見する時代の到来を告げている。 by David Ewing Duncan

Promotion

2025年のイノベーターが集結「U35 Summit」参加者募集

by MIT Technology Review Event Producer

Promotion

2025年のイノベーターが集結「U35 Summit」参加者募集

by MIT Technology Review Event Producer

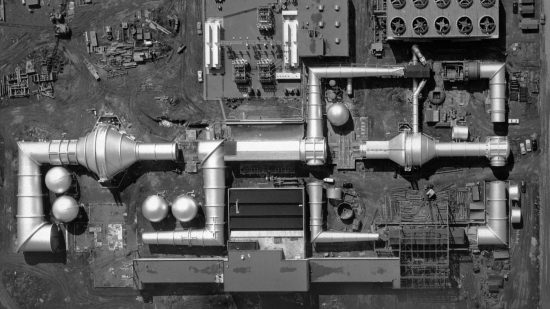

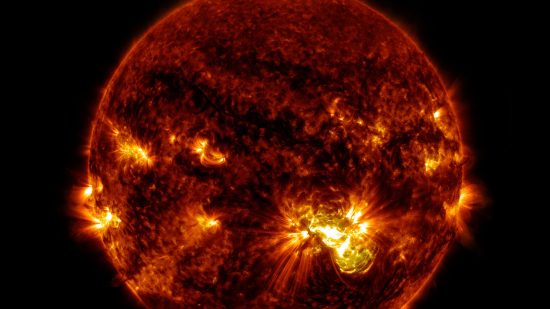

電力需要40%増へ、AIはどう影響? IEA報告3つのポイント

電力需要40%増へ、AIはどう影響? IEA報告3つのポイント

AIによる電力需要は今後、世界にどのような影響を与えていくのか? 国際エネルギー機関(IEA)が発表した2025年の「世界エネルギー展望」から、3つのポイントを解説する。

AI企業の軍事進出、戦争は完全自動化される?:FT・MITTR共同企画

AI企業の軍事進出、戦争は完全自動化される?:FT・MITTR共同企画

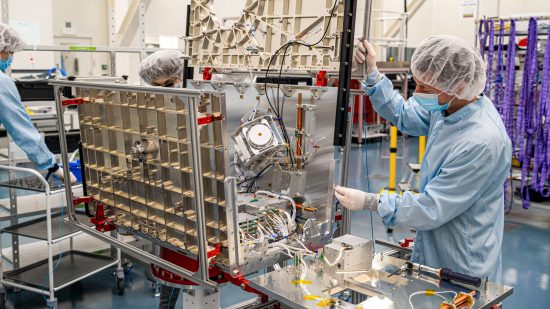

量子技術でDeepSeekを55%小型化、「検閲解除」にも成功

量子技術でDeepSeekを55%小型化、「検閲解除」にも成功

量子技術を専門とするスペイン企業が、「DeepSeek(ディープシーク)R1」を55%小型化し、検閲機能を除去したと発表。天安門事件などの敏感な話題への回答制限を削除したという。