カバーストーリー MIT教授が模索する AIで都市をもっと 住みやすくする方法

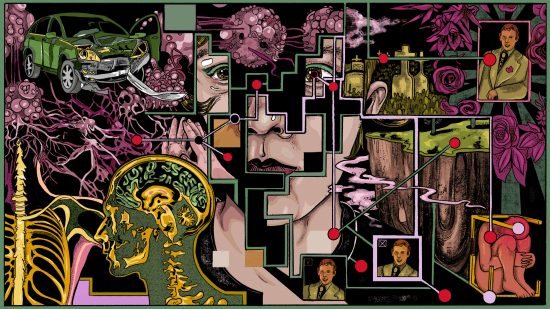

都市が持つ大量のデータを住民が活用できない現状を変えたい。MITのサラ・ウィリアムズ教授はボストン市と協力して、AIによる市民参加の革新に取り組んでいる。

都市が持つ大量のデータを住民が活用できない現状を変えたい。MITのサラ・ウィリアムズ教授はボストン市と協力して、AIによる市民参加の革新に取り組んでいる。

イーロン・マスク率いる政府効率化省(DOGE)によって、日本のデジタル庁のモデルとされるデジタル組織も解体され、重要インフラとデータの安全が脅かされている。

バイデン政権で国防副長官を務めたキャスリーン・ヒックスが、米国防総省が地政学的競争の新時代にどのように適応しており、技術面における中国の台頭や国防におけるAIの重要性をどう見ているのか語った。

科学技術大国・米国の繁栄を支えてきた研究基盤が、政権交代の波に飲み込まれている。連邦政府職員たちは、1世紀かけて築いたシステムの急速な解体に警鐘を鳴らす。

米国政府高官が軍事情報のやり取りに使っていたことが話題になった「シグナル(Signal)」。秘匿性の高いメッセージング・アプリとして知られるシグナルの特徴、他の一般的な通信アプリとの違いを解説する。

台北で先月開催された国際会議「ライツコン」で、トランプ政権下の米国におけるデジタル権利支援の大幅削減と、それが世界に及ぼす影響に活動家たちが危機感を表明した。

米国では医師は通常、自身が免許を持っている州でのみ医療行為が許可されている。コロナ禍で遠隔医療が普及し、州を越えた遠隔医療のニーズが高まっているが、政府はそれに応えられていない。

米国の新政権発足から3週間で、公衆衛生や環境関連など数千件の政府Webページが閉鎖された。データの永久消失を懸念する科学者らは、独自のアーカイブ活動に奔走している。

米国と中国は現在、熾烈なAI開発競争に足を踏み入れている。だが、両国がやみくもに競争の道をひた走れば、世界平和が危険にさらされるだけでなく、AIが全人類にもたらしうる莫大な恩恵の展望も危うくなる。

トランプ候補の圧勝で、科学技術分野にも大きな政策転換が予想される。今後の本誌の報道姿勢と取り組むべきテーマについて、米国版編集長がお伝えする。

図書館はこれまで、知識にアクセスする機会をすべての人に平等に与えるという重要な使命を果たしてきた。だが、図書館によるデジタル化を認めない判決を米国の控訴裁判所が下したことで、危機的な状況にある。