脳を持たない生物の知恵、

都市インフラ設計に活かす

「粘菌アルゴリズム」

交通渋滞や気候変動に直面する都市問題に、6億年前から存在する粘菌の「超能力」を活用——。米国のスタートアップは、生物の効率的なネットワーク形成能力を模倣したアルゴリズムで、地下鉄駅の接続や自転車レーンの最適化に取り組んでいる。 by Elissaveta M. Brandon2025.10.23

- この記事の3つのポイント

-

- 粘菌の効率的ネットワーク形成能力を模倣したアルゴリズムで都市交通最適化を目指すスタートアップが登場

- 都市化進展と気候変動で都市インフラの回復力向上が急務となり生物模倣技術への関心が高まっている

- 技術的解決策だけでなく政治的合意形成など現実的課題への対応が実用化の鍵となる

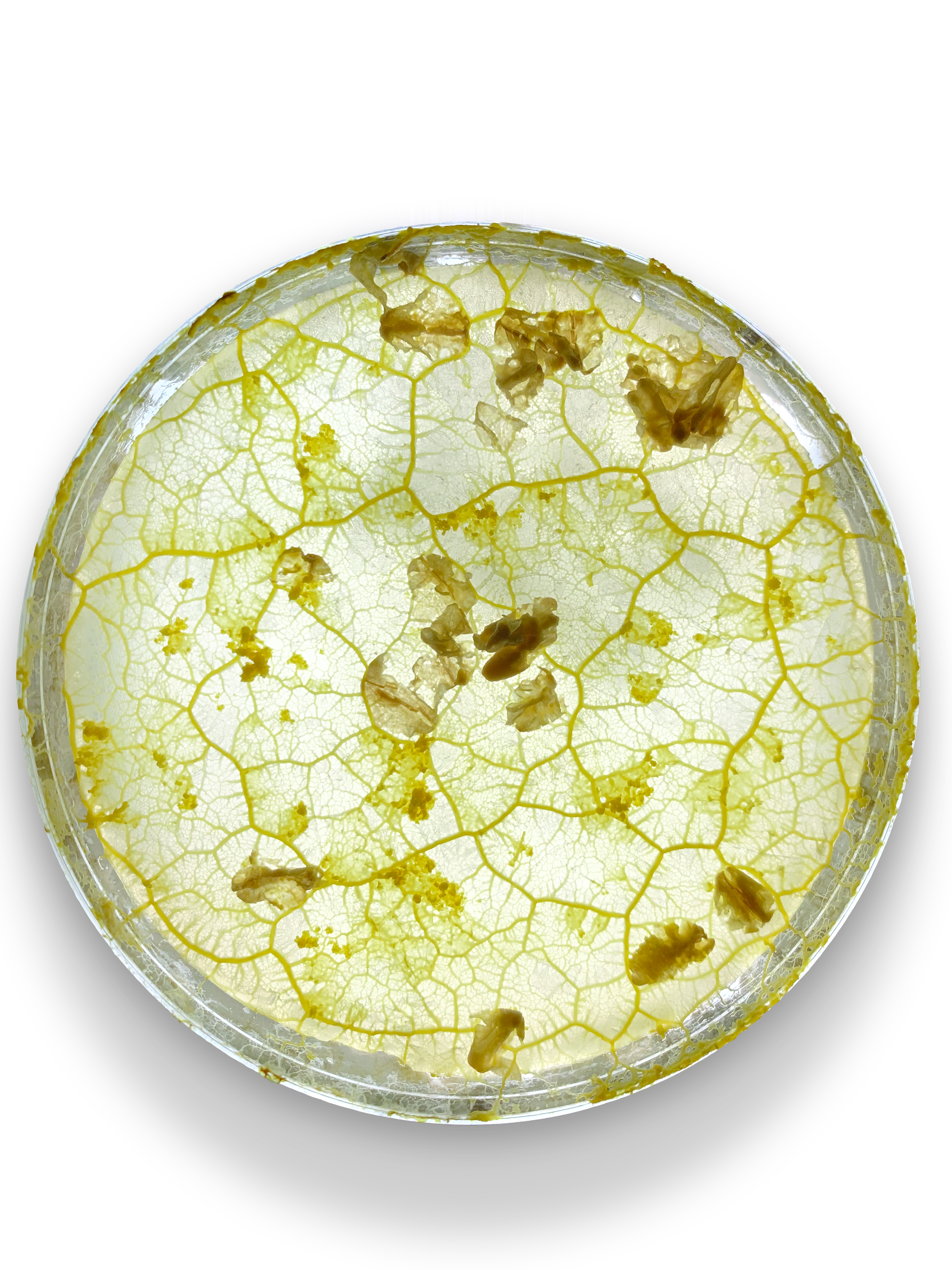

脳を持たない黄色い塊であるにもかかわらず、「粘菌」として知られる不思議な生物が、よりレジリエントな(回復力のある)都市の構築に役立つ可能性があると考える研究者がいる。

人類は6000年間にわたって都市を建設してきたが、粘菌は6億年前から存在している。「ミレタ(Mireta)」という新しいスタートアップのチームは、この生物の生物学的な「超能力」をアルゴリズムに変換し、世界中の都市における交通時間の短縮、渋滞の緩和、気候関連の混乱の最小化に役立てたいと考えている。

ミレタのアルゴリズムは、粘菌が分岐ネットワークを通じて効率的に資源を分配する方法を模倣している。同社の創業者らは、このアプローチが地下鉄駅の接続、自転車レーンの設計、工場の組立ラインの最適化に役立つ可能性があると考えている。また同社は、自社のソフトウェアが洪水地域、交通パターン、予算制約なども考慮できると主張している。

「一部の(自然の)システムや生物が、我々が共有する問題に対して巧妙な解決策を実際に生み出しているという考えは非常に合理的です」。ミレタの共同創業者でデザイン部門責任者のラファエル・ケイは言う。彼は建築学と機械工学のバックグラウンドを持ち、現在はハーバード大学で材料科学と機械工学の博士課程に在籍している。

世界中で都市化が進み、2030年までに世界人口の約60%が大都市に住むことになるとされている。そうした中、都市は、人口増加、老朽化するインフラ、そして気候変動による異常気象に直面しながらも、重要なサービスを提供し続けなければならない。微細な海洋生物がゼロエネルギー建築の設計にどう貢献できるかも研究してきたケイは、自然の長い時間をかけて実証された解決策が、より適応力の高い都市システムへの道を示してくれると確信している。

正式にはPhysarum polycephalum(モジホコリ)として知られる粘菌は、植物でも動物でも菌類でもな …

- 人気の記事ランキング

-

- America’s new dietary guidelines ignore decades of scientific research 「ステーキとバターを食べよ」米国の新食事ガイドラインが波紋

- This company is developing gene therapies for muscle growth, erectile dysfunction, and “radical longevity” まず筋肉増強、勃起不全・薄毛も——「長寿」治療謳う企業が試験

- Text-to-image AI models can be tricked into generating disturbing images AIモデル、「脱獄プロンプト」で不適切な画像生成の新手法

- Meet the man hunting the spies in your smartphone 20年間、独裁国家を追った研究者は今、米国を監視している