MITの挑戦精神を日本の子どもたちに——廃校舞台に広がる学びの輪

夏休みの定番イベントとなりつつある「MIT Japan STEAMワークショップ」。今年は、東京(東京科学大学)と福岡(福岡市科学館)に加え、熊本県山鹿市の小学校跡地を活用したYAMAGA BASEの3カ所で開催され、小中学生たちが実験に没頭した。 by Chikako Sassa2025.09.05

世界最高峰の工科大学として知られるマサチューセッツ工科大学(MIT)の理念とSTEAMの魅力を日本の子どもたちに届ける「MIT Japan STEAMワークショップ」(主催=日本MIT会、MIT-Japan Program)が、今年も盛況のうちに幕を閉じた。MITの卒業生と現役大学生がボランティアで運営するこのワークショップには、「失敗を恐れずに挑戦する」MITの精神が色濃く反映されている。

MITの伝統と理念を体験

STEAMとは、科学・技術・工学・数学(STEM)に芸術(Art)を加えた教育概念だ。芸術には創造性やデザイン思考だけでなく、社会生活に活用できる教養としてのリベラルアーツ、問題を提起するアート思考も含まれる。

「世界をよりよくするために最も困難な挑戦に立ち向かう」というミッションを掲げるMITは、既存の枠にとらわれない新たな価値やアイデアを生み出す文化を大切にしてきた。物理学、数学、神経科学、生物学、コンピューターサイエンス、宇宙工学——。今回のワークショップに集まったMIT関係者たちも専門分野は多様だが、「自由に思考する楽しさを日本の子どもたちと分かち合いたい」という熱意は共通している。

ワークショップの参加対象は小学5〜6年生と中学1年生。7月下旬〜8月上旬にかけて東京・福岡・熊本(山鹿市)の3カ所で開かれ、各会場およそ50名ずつが参加した。参加費は無料だ。

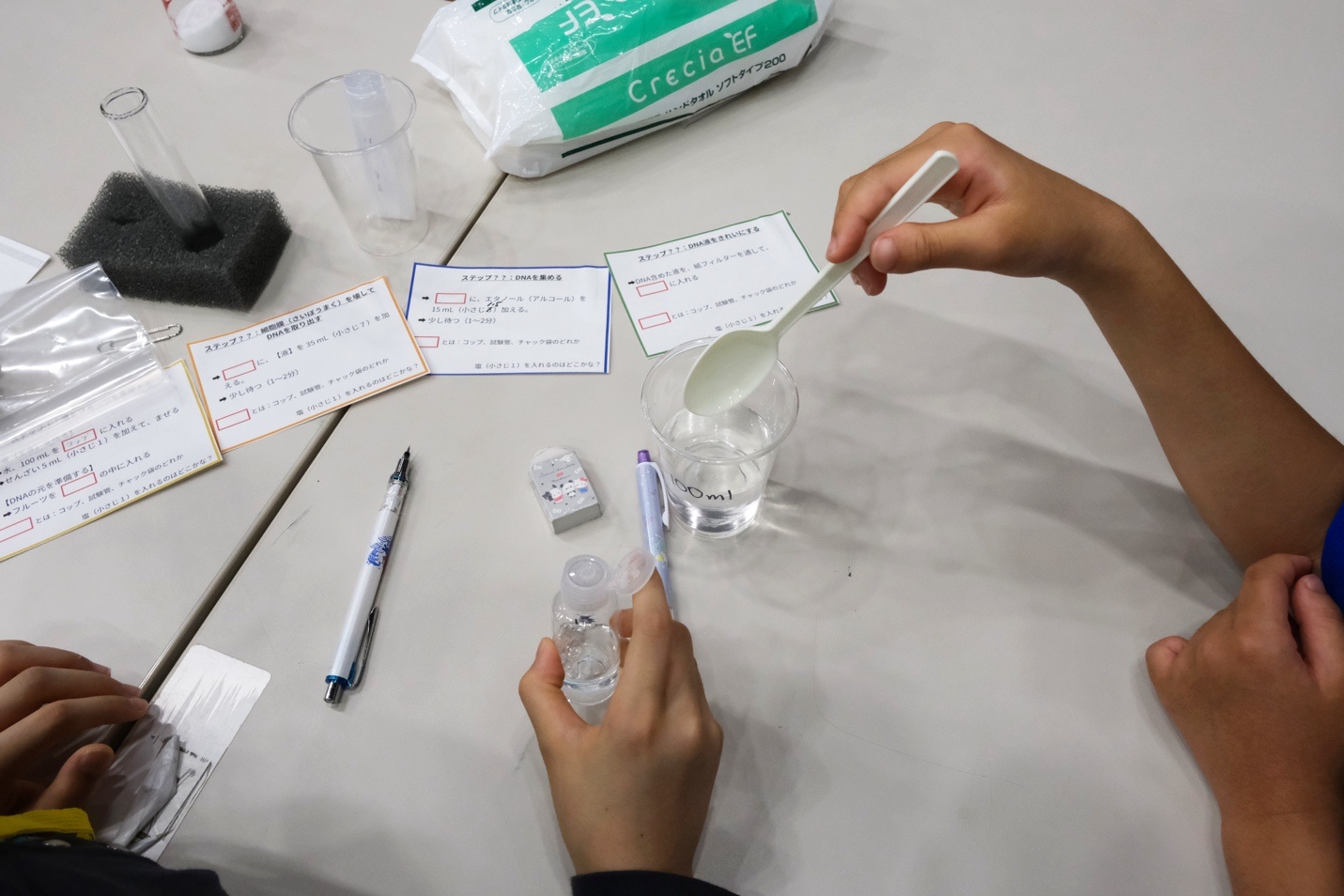

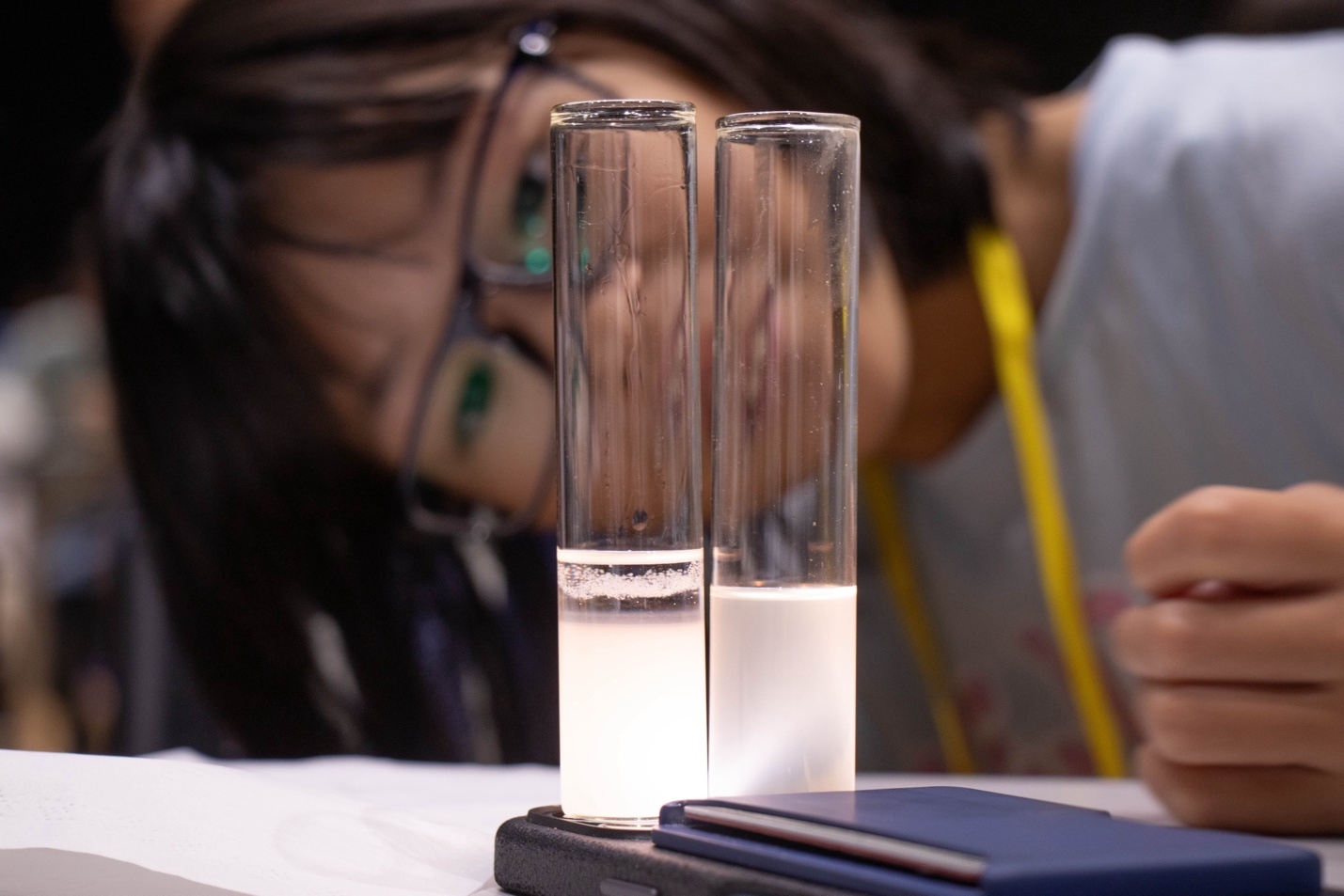

内容は3会場とも共通で、午前中はバナナからDNAを抽出する実験、午後は「Egg Drop(エッグ・ドロップ)」で構成される。Egg Dropとは、高所から卵を落としても割れない装置を作り上げるMITの伝統イベント。本来は21階建ての校舎から落下させるが、今回は6メートルの高さに設定し、紙コップ・紙皿・わりばし・毛糸・ストロー・ガムテープなど身近な材料のみを使用した。

いずれのプログラムでも、学びの鍵となるのは創造力と探究心、コミュニケーション能力、そして失敗を恐れないことだ。例えばDNA実験では4枚のカードが配られるだけで、マニュアルは存在しない。どうしたら効率よくDNAを抽出できるのかを自分で考え、ペアで話し合い、仮説を立てて実験で確かめる必要がある。

うまくできるかより実験過程での学びが重視されるため、1回目で成功したチームも失敗したチームも実験をやり直し、最終的に抽出プロセスを最適化していく体験を得ることになる。

廃校が未来の学び舎に

全国3カ所でのワークショップのうち、初開催となった熊本県山鹿市でのワークショップは、過去のSTEAMワークショップ参加者との「縁」によって実現した。

会場となったのは、中原功寛さんらが運営する「YAMAGA BASE」。中原さんの子どもは2024年の福岡でのSTEAMワークショップに参加したことがきっかけで、MITへの留学を志しているという。自身も米国留学を経験している中原さんは、「失敗を前提にした学びを教えてくれる」MITのSTEAMワークショップに魅力を感じ、山鹿市の子どもたちにも提供したいと開催を誘致した。

熊本県山鹿市は、かつて参勤交代の宿場町として栄えた歴史ある温泉地。熊本民権党の宮崎八郎らが中心となり、ルソーの『民約論(中江兆民訳)』を教科書として学んだ若者たちが、日本最初の民主的自治「山鹿コミューン」を行なった地としても知られる。豊かな里山風景に生命の息吹が感じられる、麗しい地域だ。

山鹿市に生まれ育った中原さんは、山鹿市立千田小学校の卒業生。地元高校卒業後は米国留学し、ベンチャー企業の創業、農林中央金庫での海外支店勤務やファンド組成業務を経て、2018年にはハーバード・ビジネス・スクールでMBAを取得した。

そして、2017年3月。ハーバード在学中だった中原さんは、母校の千田小学校が少子高齢化のあおりを受け、143年の歴史に幕を閉じたことを知る。楽しい思い出がたくさん詰まった母校が放置されている事態に突き動かされ、中原さんは2022年7月に養蚕業「あつまる山鹿シルク」を経営する島田裕太さんとやまがBASE株式会社を共同創業。2024年4月には宿泊施設やコワーキングスペースなどを併設した施設「YAMAGA BASE」を旧千田小学校にオープンした。

そのYAMAGA BASEに、なぜSTEAMワークショップを誘致したのか。中原さんに伺ったところ、こんな問題意識が浮上した。

子どもたちの幸福度向上への思い

ユニセフが36カ国の子どもの幸福度についてまとめた最新の報告書では、日本の子どもの「精神的幸福度」は32位。前回より5つ順位をあげてはいるものの、依然として低く評価されている。自身も子育てをしながら広く子どもたちとの関わりを持つ中で、子どもたちからある種の無力感や自信のなさを感じ取ることもあるという。

原因はロールモデルの欠如なのではないか。そして、それと同時に他人と自分を比較せず、「自分はこうありたい」と自分のものさしを持つことは、子どもたちの幸福度にも影響してくるのではないか——。中原さんはこう考えているという。

中原さんの愛読書『イノベーション・オブ・ライフ』(クレイトン・M・クリステンセン著、翔泳社)によれば、子どもは自らのタイミングで学びたい時に学ぶ。逆を言えば、学びを押し付けられたところで、実は学びになっていないことも多いということだ。子どもが自分のものさしを持ち、自分のタイミングで学べるような機会を提供することこそが、保護者や教師にできる最大の教育なのではないか。

実は、中原さんが千田小学校に通っていた頃、竹下内閣が実施した「自ら考え自ら行う地域づくり事業」、いわゆる「ふるさと創生一億円事業」の恩恵を受け、山鹿市は子どもたちのための国際交流基金を設立したそうだ。その基金のおかげで、2007年までに山鹿の子どもたち約1000人が海外へと旅立っていった。中原さん自身も小学6年生の時にシンガポールへ。その原体験を経て視野が海外へと広がり、のちの米国留学につながったという。

地元から世界へ、そして再び故郷へ。中原さんは今、地元山鹿市に恩返しをしたい一心でYAMAGA BASEを運営している。

そんな機運の中で開催することとなった今回のMIT Japan STEAMワークショップでは、子どもたちの楽しそうな笑い声がはじけていた。地方から世界へ羽ばたく次の才能が、この中からまた生まれるのかもしれない。

- 人気の記事ランキング

-

- America’s new dietary guidelines ignore decades of scientific research 「ステーキとバターを食べよ」米国の新食事ガイドラインが波紋

- This company is developing gene therapies for muscle growth, erectile dysfunction, and “radical longevity” まず筋肉増強、勃起不全・薄毛も——「長寿」治療謳う企業が試験

- Text-to-image AI models can be tricked into generating disturbing images AIモデル、「脱獄プロンプト」で不適切な画像生成の新手法

- Meet the man hunting the spies in your smartphone 20年間、独裁国家を追った研究者は今、米国を監視している

- 佐々智佳子 [Chikako Sassa]日本版 寄稿者

- 現在編集中です。