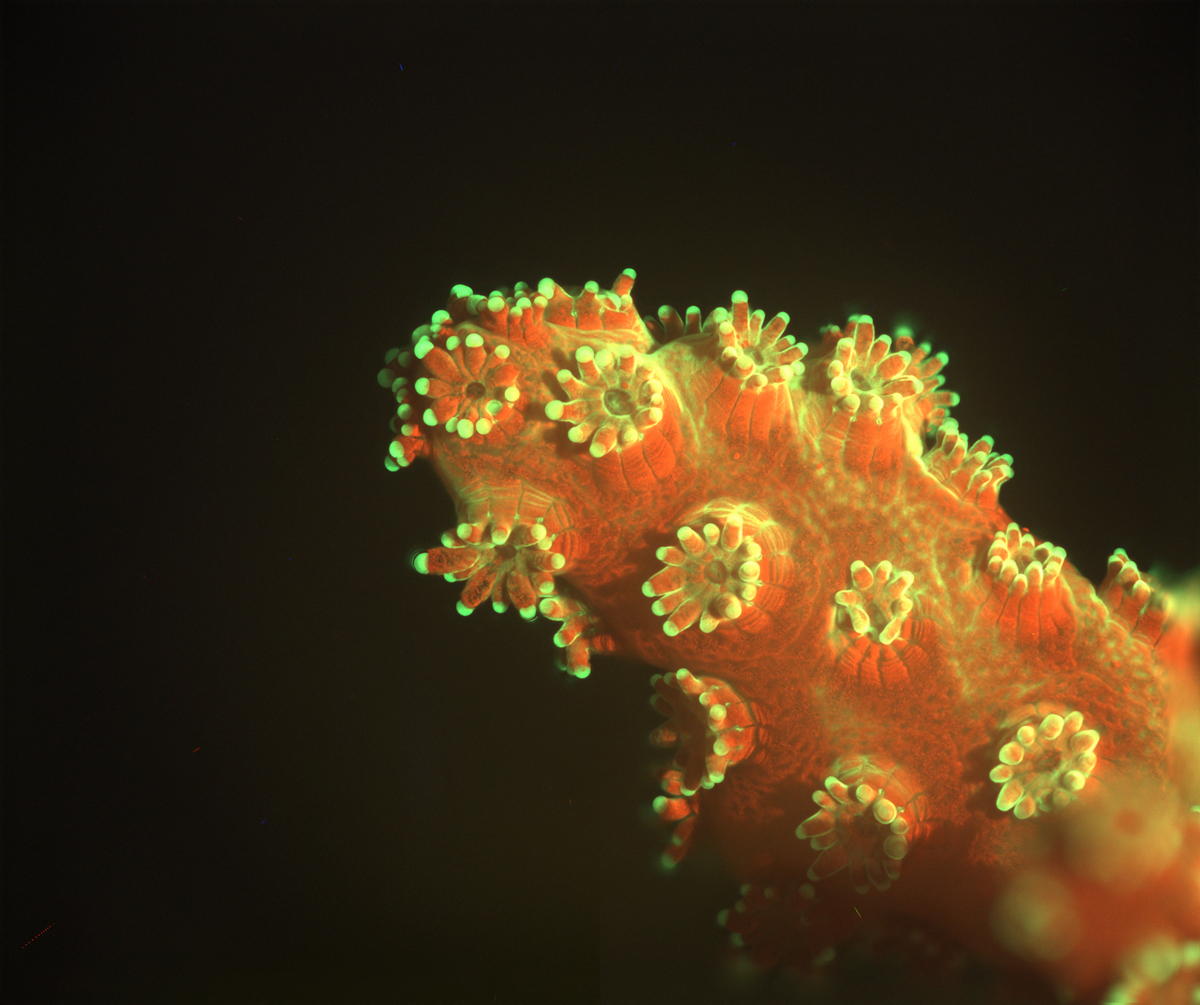

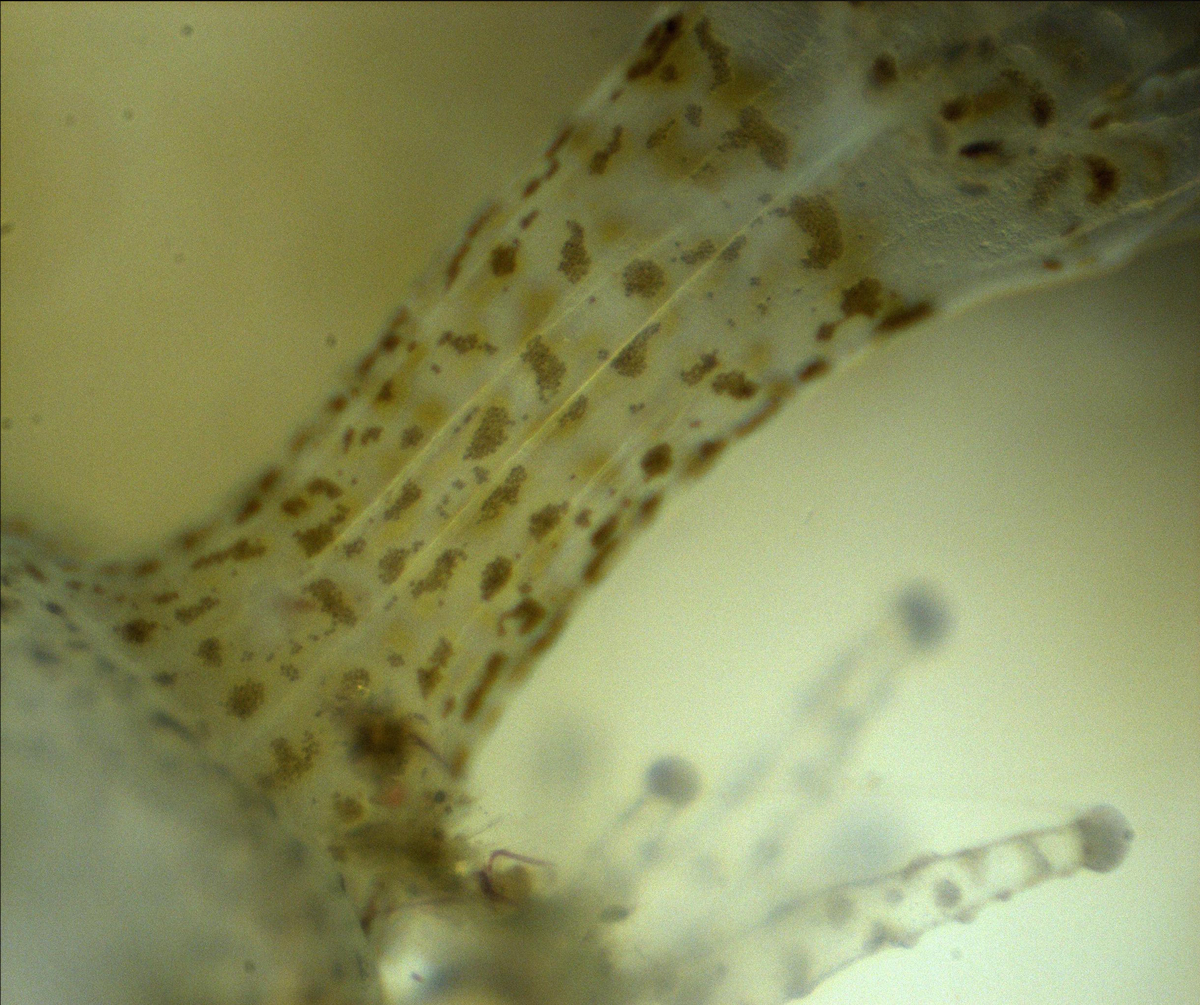

水中顕微鏡で撮影した

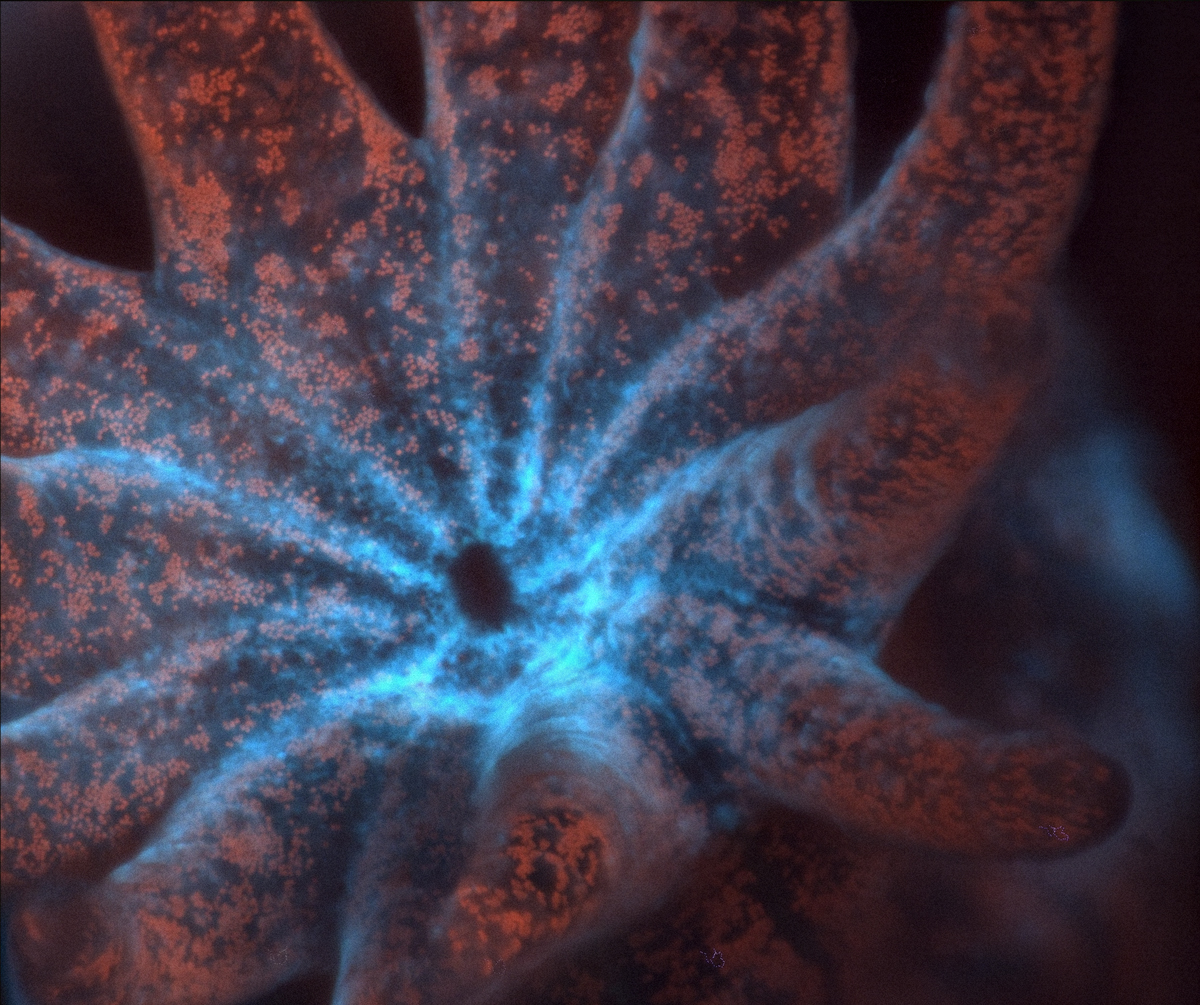

サンゴの白化現象

特製の顕微鏡でサンゴを自然環境で観察することで、世界中のサンゴ礁が気候変動の影響をどう受けているかの理解が進むかもしれない。 by Catherine Caruso2016.07.13

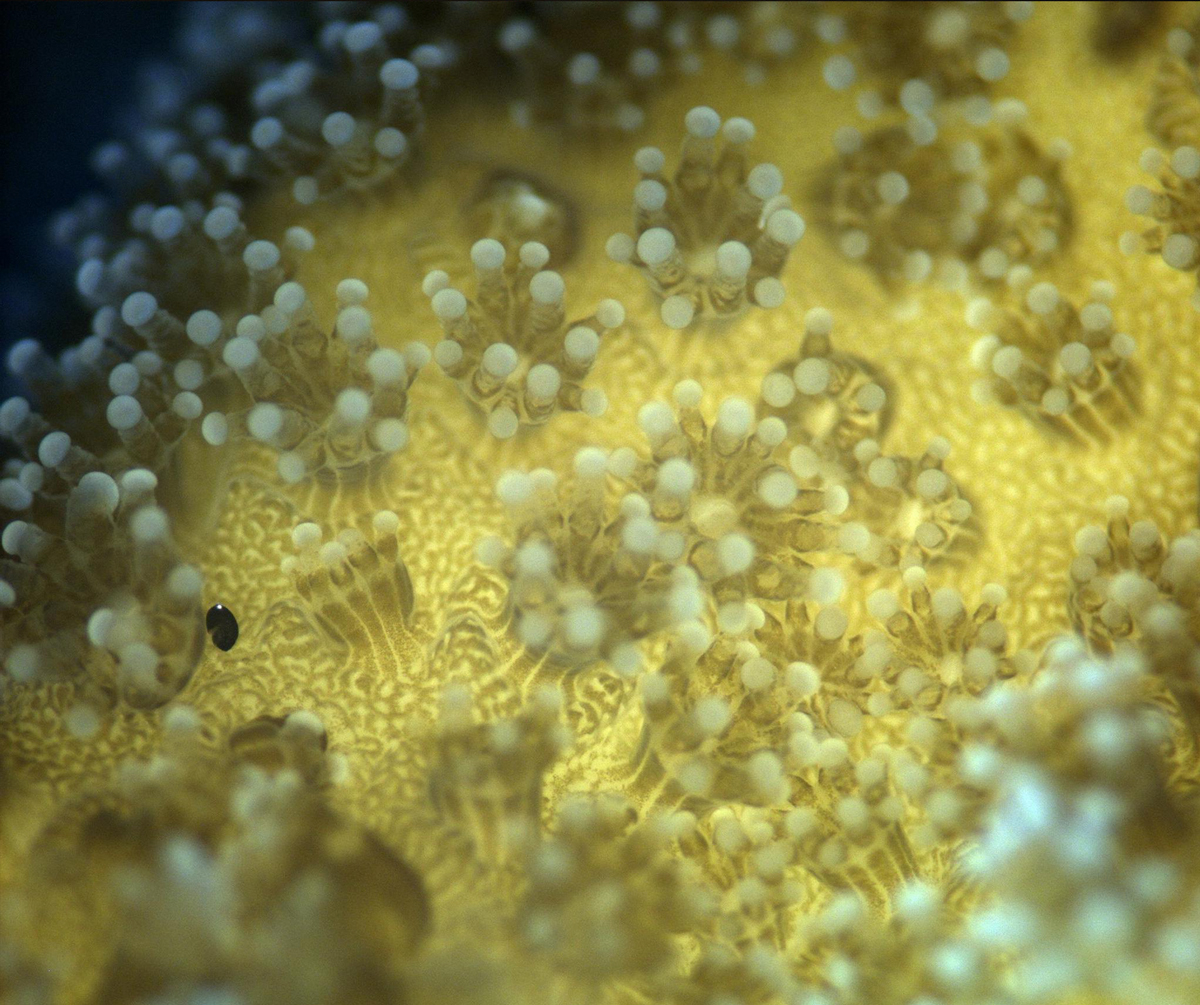

小さな海の無脊椎動物サンゴの、見たことのない姿がわかるかもしれない。研究者が開発した水深100mで使える顕微鏡で、隔膜の石灰質により巨大な珊瑚礁を作り、海洋生物の生息環境の基礎を作るサンゴの秘密を詳しく調べられるようになったのだ。

カリフォルニア州スクリップス海洋研究所のアンドリュー・マレン研究員のチームが開発した海中海底顕微鏡は、他の顕微鏡では不可能だった、小さな海洋生物の生態を、自然の生息地から数ミクロン離れた位置で観察できる。

ネイチャーコミュニケーションズ誌に12日に掲載された論文は、この顕微鏡でサンゴ礁の生態系を観察したときの報告だ。顕微鏡のレンズは人間の眼に似た柔軟な構造になっており、異なる距離の被写体に素早く焦点を合わせられる。被写体はLED照明で明るくされ、内蔵カメラが生命の動く様子を瞬時に撮影する。顕微鏡を操作するダイバーは、潜水対応コンピューターで全設定を制御したり、全自動で動作するようにも設定できる。

世界中の海洋生物はサンゴ礁に依存している。サンゴ礁に覆われているのは海底の2%だけだが、海洋生物の25%はサンゴ礁に支えられている。だが現在、サンゴ礁は不安定な状態にある。気候変動で海水温が上昇し、今年オーストラリアのグレートバリアリーフを荒廃させたようなサンゴの白化現象が頻発しているのだ。白化は、サンゴの群体がストレスで弱まると発生する。サンゴ礁は数回の白化現象であれば復活できるが、それ以上繰り返されたり、長引いたりすると復活できず、藻類が繁殖して、二度とサンゴ礁には戻らない。

マレン研究員のチームは、2015年に大規模なサンゴの白化が起きたハワイのマウイ島で、海中顕微鏡を使ってサンゴと藻類の攻防を記録した。顕微鏡の高精細解像度により、攻防の様子をつぶさに観察できたという。たとえば、藻類は白化したサンゴに足掛かりを得るため、当初は特定の部分にだけ侵入することがわかった。

顕微鏡でミクロスケールの生と死のドラマを観察することで、海洋生態系のもろい箇所を修復する方法の発見につながることを、研究チームは期待している。

- 人気の記事ランキング

-

- America’s new dietary guidelines ignore decades of scientific research 「ステーキとバターを食べよ」米国の新食事ガイドラインが波紋

- This company is developing gene therapies for muscle growth, erectile dysfunction, and “radical longevity” まず筋肉増強、勃起不全・薄毛も——「長寿」治療謳う企業が試験

- Text-to-image AI models can be tricked into generating disturbing images AIモデル、「脱獄プロンプト」で不適切な画像生成の新手法

- Meet the man hunting the spies in your smartphone 20年間、独裁国家を追った研究者は今、米国を監視している

| タグ | |

|---|---|

| クレジット | Images courtesy of Andrew Mullen, Jaffe Lab for Underwater Imaging, Scripps Institution of Oceanography at UC San Diego |

- キャサリン カルーソ [Catherine Caruso]米国版 編集部インターン

- MIT Technology Review編集部のインターンです。人間を行動的にして、生活を改善するテクノロジーに関心があります。機会があるときはスポーツについての記事も書いています。この秋にMITのサイエンスライティングの修士講座を卒業する予定です。