落合陽一:「デジタルネイチャー」の表現者が万博に込めた思い

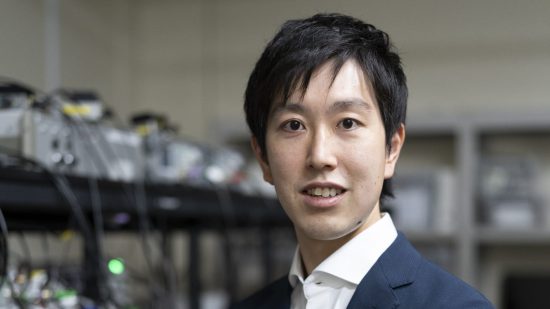

筑波大学准教授、ピクシーダストテクノロジーズCEO、そしてメディアアーティストである落合陽一は、大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「null²」で、計算機と自然が融合した世界の姿の一端を示した。 by Yasuhiro Hatabe2025.07.14

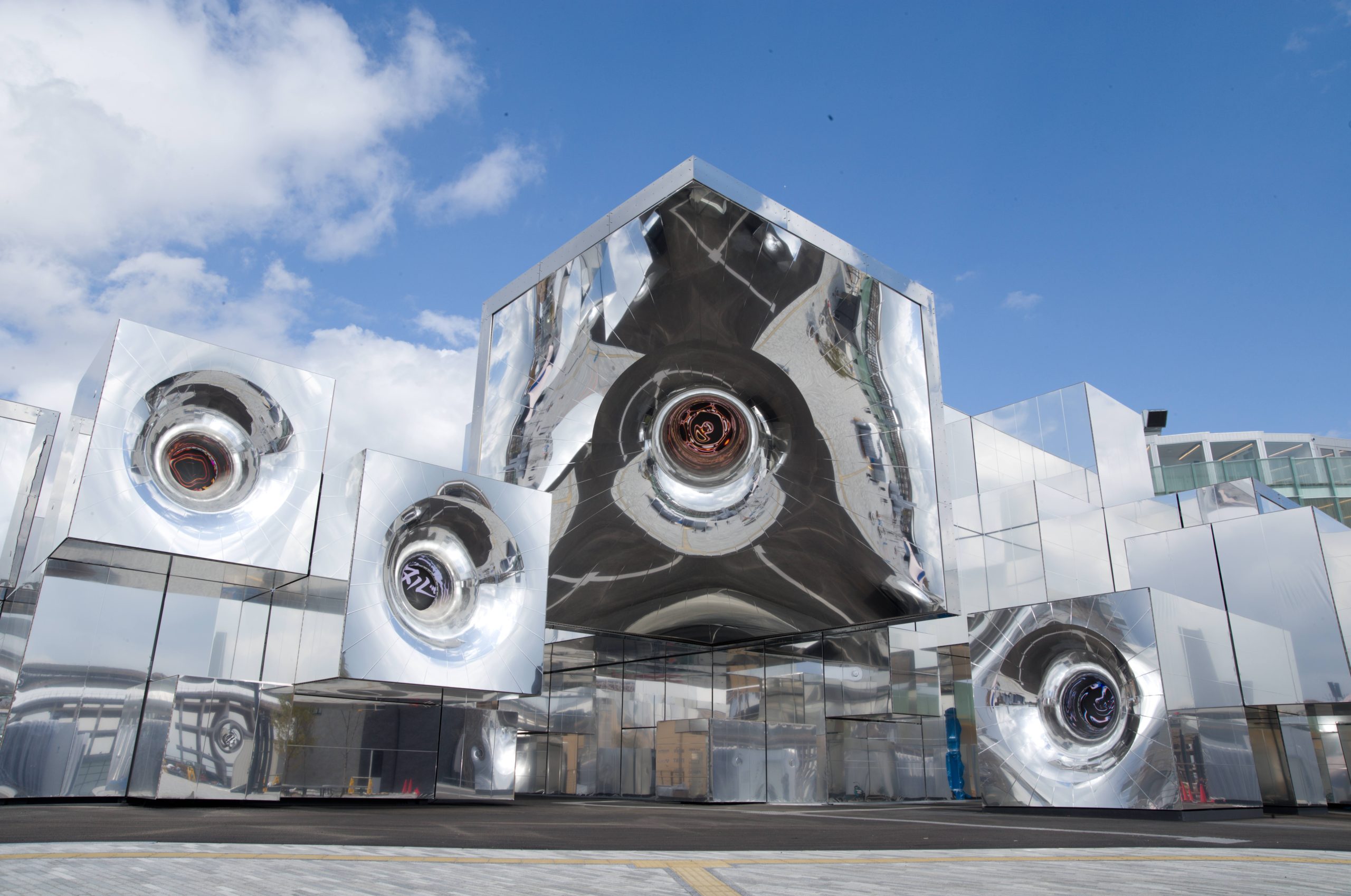

大阪・関西万博が2025年4月に開幕して以来、連日多くの来場者で賑わう会場の中でひときわ注目を集めているのが、鏡面で覆われたパビリオン「null²(ヌルヌル)」だ。SNSには「難解だけど体験してよかった」「何度でも行きたい」といった投稿が相次ぎ、万博の象徴的なパビリオンの1つとなっている。このパビリオンを手掛けたのが落合陽一である。

研究者・メディアアーティスト・起業家という複数の顔を持つ落合が、「Innovators Under 35 Japan(35歳未満のイノベーター)」の1人に選ばれたのは2020年のこと。計算機と自然が融和した技術環境である「デジタルネイチャー(計算機自然)」というビジョンを示し、空間視聴・触覚技術の研究開発を進めてきたことが評価された。実はこの年の7月に、落合は万博のテーマ事業プロデューサーに就任している。招致の段階から関わっている落合にとって、万博は長期にわたる構想の実現の場となった。

鏡と向き合うことで「生きるとは何か」を自問する

その最大の成果が、シグネチャーパビリオンの「null²」である。動く鏡膜を用いた巨大なインスタレーションは威容を放ち、来場者の大きな反響を呼んでいる。

「null²のテーマは般若心経」だと落合が話すように、プログラミング用語の「null(何もない状態)」と、仏教における「空」の概念を重ね合わせたものだ。鏡が用いられているのは外観だけでない。パビリオン内では、360度を鏡で覆われた「ヌルの森」と呼ばれる空間で、来場者は体をスキャンすることによって自分にそっくりの3Dアバター「MirroredBodyⓇ」と対話する体験ができる。

これまでにも鏡を使ったインスタレーションを作ってきた落合にとって、鏡とは「表面に何もないが、何かを映しているもの」だと話す。自己と世界を照らし出す鏡は、真理や自己認識の象徴でもある。来場者は自分のアバターと対話することで、「自分とは何か」「生きるとは何か」を問い直すことになる。

「見たことのないものをつくりたい」がモチベーション

null²の制作は、落合にとって新たな経験の連続だった。これまでの活動で多彩な作品や展覧会を手掛けてきたが、物理的には最も大きな規模の「作品」となる。

素材開発からアプリ開発、建設、インスタレーション制作まですべてに手をかけた。それだけでなく、協賛企業を募り資金を集め、様々な業者の見積もりを見極め、1日に何万人も訪れるイベントのオペレーションを考えるといったプロデューサーとしての仕事も多岐にわたった。「世の中でやっていることを全部やってみた」ともいえる制作過程を、「30代前半から中盤にかけてこのような規模のものを1からつくることは、勉強になったし面白かった」と振り返る。

2025年の日本で万博を開催するのは「時代としてギリギリのラインだった」と落合は話す。「これよりも後になると、少子高齢化により日本の力が衰え、万博は開催できなかっただろう」というのがその理由だ。

null²の企画は、2020年にプロデューサーに就任してから約1年という短期間で立案したのだという。5年後の技術動向を予測しながら、2025年時点でギリギリ実現可能な最先端技術を盛り込むというアプローチを取った。当時から生成AIやデジタルヒューマンの研究を進めていた落合は、自身の研究領域の延長線上で万博という大舞台にふさわしい体験を構想した。技術予測の困難さはあったものの、研究者としての知見を活かして実現可能性を見極めながら企画を練り上げていった。根底にあるのは、アーティストとして「見たことのないものをつくりたい」という純粋な創作への衝動である。

生成AI研究は2015年、LLMは2019年から

null²の制作や開発プロセスにおいて、また実際のパビリオン運営の中でも、生成AIが大いに活用されている。システム開発におけるコーディングはもちろん、パビリオン内でリアルタイムに動いているシステムでも生成AIが重要な役割を果たしている。

落合は、世界で見ても早い段階から生成AIに関わってきた。GAN(敵対的生成ネットワーク)が出た2015年から生成AIの研究を始め、2019年にGPT-2が出た後すぐ、LLM(大規模言語モデル)の開発に取り組んだ。

ただ、生成AIそのものの開発を目指したわけではない。「当時はLLMを使って何かをするためには自分たちでLLMを作る必要があった」という、あくまで研究のための手段だった。生成AIのエンジン側の開発は技術の変化が激しく、2015年頃からすでにレッドオーシャンとなっていた。落合の研究哲学は、こうした変化の激しい技術そのものではなく、「息の長い」普遍的なテーマを探すことにある。生成AIとクリエイティブの協調もそうした長期的視点から選択されたテーマの1つだ。

実装の場としての会社経営とxDiversityの活動

起業家としての活動も着実に発展している。ピクシーダストテクノロジーズは人類と計算機の共生ソフトウェア基盤となる仕組みを構築し、自治体や企業とのオープンイノベーションを促進する事業を展開し、順調に成長している。現在は約100人の社員を抱える組織規模だ。

また、科学技術振興機構(JST)の研究プロジェクト「CREST xDiversity(クロスダイバーシティ)」において、アクセシビリティ領域への応用を研究している。このプロジェクトには、2012年にInnovators Under 35の前身となる「TR35」を受賞した遠藤 謙や、落合と同年にInnovators Under 35 Japanに選ばれた本多達也らも参画している。最近では2024年に、中国のM5Stackやソニーの「toio」と共同で、視覚障害者向けの新しいデバイス「xMod」を開発するなど、アクセシビリティ領域での技術応用を進めている。

デジタルネイチャーという必然的に訪れる未来を提示する

「デジタルネイチャーに反しないことをしようと思う」と落合は話す。デジタルネイチャーという言葉は、落合が主宰する研究室の名前「デジタルネイチャー研究室」にも冠されており、落合の活動の根幹をなすものだ。2025年は研究室設立から10年となる節目の年でもあり、これを記念する展示会が5月に東京・六本木で開催された。

落合に教育者としての考えをたずねたところ、「研究をする、教育をする、あるいは同好の士が集う、コミュニティを育てる、といったことは人間の基本的な営み。そもそも一体で、不可分なもの」だと話した。アカデミアの研究者は常に最先端の知見を生み出す。それこそが教科書にはまだ載っていない生きた知識であり、新しい発見の過程や既存の枠組みを疑い、新しい問いを立てる考え方が後進に引き継がれていく。落合の研究室もまさにそのような場であり、コミュニティということなのだろう。

デジタルネイチャーを提唱してからの10年を振り返り、落合は興味深い技術発展の軌跡を語る。当初はVRやデジタルファブリケーション、メタマテリアルといった技術の方が早期に実用化されると予想していたが、実際にはAIの発展が他を大きく上回った。結果として、人類がVRを実現するためにはAIの発達が不可欠だったのかもしれないという見方を示す。

今後の展望として、落合はAIエージェントの普及に注目している。今年度中にAIエージェントが大きく進歩すると予測し、「エージェントが豊富に存在することでデジタルネイチャー化が加速する」と展望を語る。人間がプログラムを書き続ける現在の状況から、AIエージェントが自律的に動作する環境へと移行することで、真のデジタルネイチャーが実現するという未来像を描いている。

テクノロジーとアート、東洋思想とデジタル世界を横断しながら未来の可能性を探求し続ける落合にとって、null²は単なる万博の展示を超えた意味を持つ。それは、デジタルネイチャーという壮大なビジョンの1つの到達点であると同時に、さらなる探求への出発点でもあるのだ。

◆

この連載ではInnovators Under 35 Japan選出者の「その後」の活動を紹介します。バックナンバーはこちら。

- 人気の記事ランキング

-

- What’s next for Chinese open-source AI ディープシーク騒動から1年 中国のオープンモデルが 世界の開発者を席巻している

- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ

- EVs could be cheaper to own than gas cars in Africa by 2040 アフリカでEVがガソリン車より安くなる日——鍵は「太陽光オフグリッド」

- RFK Jr. follows a carnivore diet. That doesn’t mean you should. 「肉か発酵食品しか食べない」米保健長官が目指す「健康な米国」

- Why EVs are gaining ground in Africa アフリカ初のバッテリー工場も建設中、「次のEV市場」は立ち上がるか?

| タグ |

|---|

- 畑邊 康浩 [Yasuhiro Hatabe]日本版 寄稿者

- フリーランスの編集者・ライター。語学系出版社で就職・転職ガイドブックの編集、社内SEを経験。その後人材サービス会社で転職情報サイトの編集に従事。2016年1月からフリー。