宇宙探査の夢を支える

耐熱シールドの進化

NASAエンジニアの挑戦

宇宙へ送る探査機が大きくなるにつれ、惑星への着陸や地球への帰還のために解決すべき課題も大きくなっている。あるNASAのエンジニアが取り組んでいるのが、よりよい断熱システムの開発だ。 by Becky Ferreira2019.10.02

数カ月間、試作品は何度も溶け続けた。だが、それほど驚くことでもない。コルクで満たされたグラスファイバーのハニカム構造は、スペースシャトルの先端が地球の大気圏に再突入するときに耐えた4倍も激しい熱風に晒されていたのだから。それは世界一熱いオーブンを、世界一強力な風洞の真ん中に設置したようなものだった。

試作品の材料は、過去のすべての米国の火星着陸機を、時速1万マイル(1万6000キロ)で火星の大気圏に突入させる熱から保護してきた材料と同じだった。だが、それももはや十分とは言えなくなっていた。マーズ・サイエンス・ラボラトリー(MSL)の耐熱シールドは、1平方センチメートルあたり250ワットのエネルギーに耐える必要があった。米国初の火星着陸機バイキングが、1976年に火星に着陸したときに経験した熱の約10倍だ。なぜそれほどの熱に耐えなければならないのか? 2009年8月に打ち上げが予定されていたMSLが、バイキングの3倍も重かったからだ。MSLが運ぶ探査ローバーのキュリオシティ(Curiosity)は、2004年に火星に無事に着陸したスピリット(Spirit)やオポテュニティ(Opportunity)といったローバーよりも5倍も重い。MSL本体のサイズや重量だけで解決できる問題ではなかった。

だが、コンピューターによるシミュレーションでは、この宇宙船の莫大な重量が激しい乱気流をもたらすことを示していた。従来の火星突入用の耐熱シールドよりもさらに厳しい条件が必要になる。また、乱気流をシミュレートするために、耐熱シールド素材を高熱の向かいに風に対して横向きにすると、ハニカムのセルは「破裂」し、その影響が別の失敗へつながる連鎖反応を起こしていった。シリコンバレーにある米国航空宇宙局(NASA)エイムズ研究センターで、当時MSLの断熱システムの責任者だったヘレン・ファン研究員は、「試験の結果は、私たちがこれまで見てきたもののどれにも当てはまらないものでした」と回想する。

これらの失敗によって、ファン研究員らのチームは非常に切迫した状況に追い込まれていた。2007年当時、打ち上げまで残り2年を切っていたが、ファン研究員が取りうる選択肢は2つしかなかった。1つはミッションを、熱を軽減することを目的に設計し直すこと。もう1つは新たな耐熱材を考え出すことだった。1つ目の選択肢は、ローバーの着陸地点と、ローバーが運ぶ科学探査機器を制限してしまう。2つ目の選択肢は、残された18カ月以内に、新たな耐熱シールドの設計、開発、試験、組み立てのすべてを実行することを意味していた。2つ目の選択肢はリスクを伴うが、クリアできればミッションのそもそもの目的である科学調査をすべて実施できる。

ファン研究員らは2つ目の選択肢を選んだ。

人類の宇宙への野心が大きくなれば、私たちの創意工夫も、それに匹敵するものでなければならない。金星や土星のように大気密度の高い惑星を探索するには、強烈な圧力にも耐え得る、極めて頑丈な耐熱シールドが必要だ。火星のサンプルを地球に送り返すには、いかなる宇宙生命体も地球を汚染しないように、あるいはその逆にならないように、壊れない耐熱シールドが必要だ。人類を他の惑星に降り立たせるためには、エアロシェルと呼ばれる耐熱シールドで保護された突入カプセルを、直径約66フィート(20メートル)にまで巨大化する必要がある。それほどの規模の物体が、火星まで飛ばされたことはかつて一度もない。

このようなテクノロジーを開発するのは、計り知れないほど難しい挑戦となるだろう。だが、ロボットや人類を新たなフロンティアへと安全に送り届けられれば、その見返りも計り知れないものになるはずだ。エアロシェルや耐熱シールドを、最先端のものへと進歩させなければ、このようなミッションも無駄に終わる。ただ大気で燃え尽きてしまうだけだ。

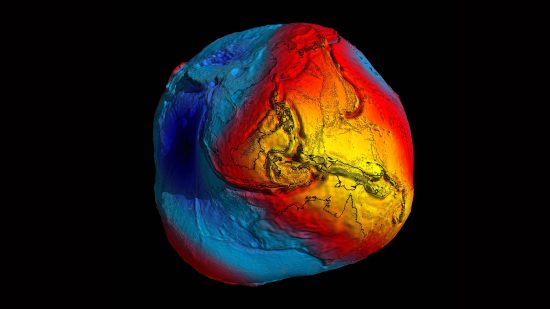

宇宙へ行く場合、減速しなければならない場面は2度訪れる。地球に戻る時と、他の天体に着陸する時だ。減速する方法の1つは、加速する時と同じ方法、つまりロケット噴射だ。だがこれは、ロケット燃料をそれだけ多く積まなくてはならないことを意味し、当然ながら重量も増す。現実問題としては、大気があるならばそれを利用するのが懸命な選択だ。ただし、大気との摩擦による高熱の中を生き残るには、その状況に最適化された材料と形状の宇宙船が必要だ。

高熱に耐えられる宇宙船の形状は、1950年代にエイムズ研究センターから生まれた。ファン研究員が、後にMSLの耐熱シールドを開発することになる場所だ。1950年代にエイムズ研究センターのハイスピード研究部門長だったハリー・ジュリアン・”ハービー”・アレンは、いわゆる鈍頭体を考案した。高熱の矢面に立つ、平らで幅の広い面を持つ物体だった。アレンと彼 …

- 人気の記事ランキング

-

- Namibia wants to build the world’s first hydrogen economy 砂漠の国・ナミビア、 世界初「水素立国」への夢

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #33 バイブコーディングって何だ? 7/30イベント開催のお知らせ

- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ

- What comes next for AI copyright lawsuits? AI著作権訴訟でメタとアンソロピックが初勝利、今後の展開は?

- Why the US and Europe could lose the race for fusion energy 核融合でも中国が優位に、西側に残された3つの勝機

- Google’s electricity demand is skyrocketing グーグルの電力使用量が4年で倍増、核融合電力も調達へ