事業パートナー募集中!カーネギー・メロン大学の画期的ペアリング技術

BluetoothやNFCを使わず、タッチ画面とカメラだけでデバイスをペアリングできる画期的な技術を、カーネギーメロン大学の研究チームが開発した。 by Signe Brewster2016.12.19

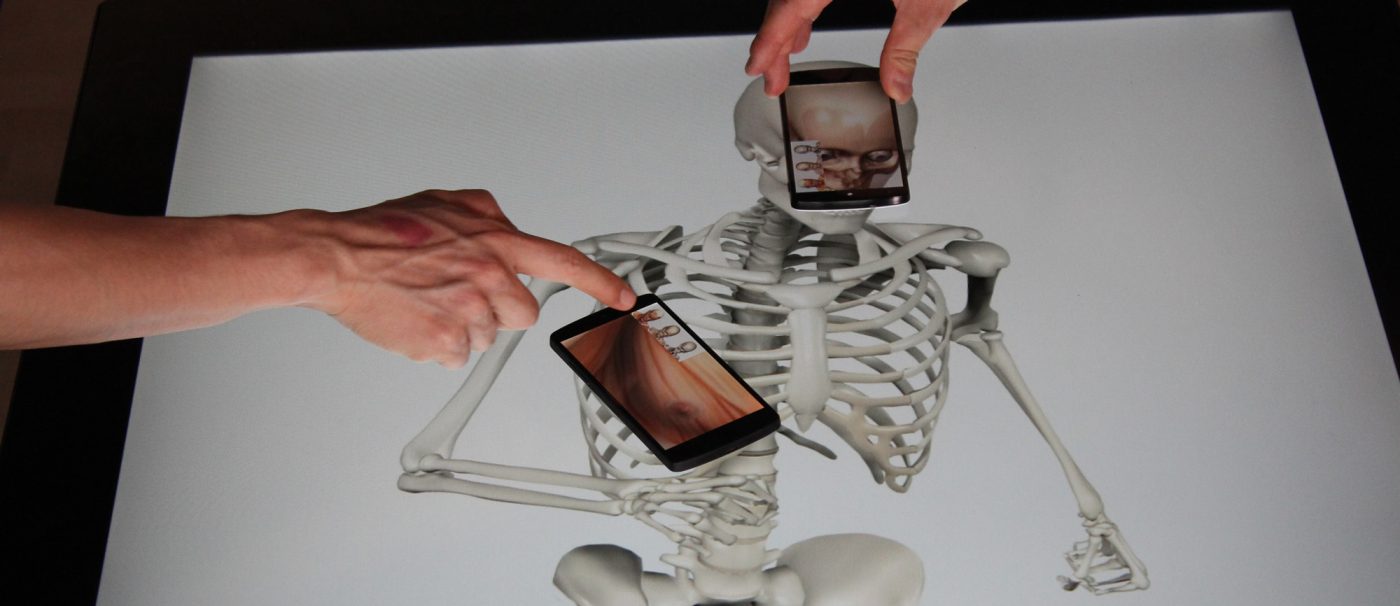

自分のスマホをタブレットの画面に置いて2つのデバイス間でファイルをドラッグ・アンド・ドロップで移動することを想像してみよう。

カーネギー・メロン大学の研究者が開発した「CapCam」システムは、ユーザーがモバイル機器のタッチ画面同士を同時に押し合うことでペアリングを実現するテクノロジーだ。お互いのタッチ画面で端末がこすり合わさるのを検出し、その際、明滅する色のパターンを読み取ることでデータを抽出する。

CapCamはBluetoothのような手作業でのペアリングテクノロジーを代替でき、NFC(Apple Payを実現させているテクノロジー)のような追加のハードウェア部品も不要だ。比較的最近のモバイル端末にはカメラ機能があるので、別のタッチ画面端末とCapCamでペアリングできる。そのため、自分の電話やタブレットを公共のタッチ画面とペアリングしたり、2台のスマホ同士をタッチして、データを移動したりできるようになる。

CapCamによる端末のペアリングは、モバイル機器のタッチ画面機器に押し付けると開始する。CapCamソフトがインストールされたタッチ画面は機器の形状と位置を検出し、押し付けあった状態の画面に端末のIDやプロコトルを含むデータを色のパターンの明滅として送信する。モバイル機器側(CapCamソフトアをインストールしておく必要がある)は、カメラで色のパターンを認識し、無線リンクを確定する。2台以上の機器も一度にペアリングできる他、ペアリング中でもタッチ画面は手で操作できる。

CapCamはショッピング・モールなど、ユーザーが大型のキオスク端末で情報を探すことが多い場所で便利だ。カーネギー・メロンでヒューマン・コンピューター・インタラクションを研究しているロバート・シャオ研究員は、地下鉄利用者が乗車経路を検索できる大型画面が駅構内に設置されているニューヨークの地下鉄を例にする。

「もしCapCamがあれば、ユーザーが自分のスマホを駅の案内画面に押し付けるだけで経路をダウンロードしたり、グーグル・マップに取り入れたりできるのです」

カーネギー・メロンが製作した映像ではCapCamでスマホの画面が便利になる様子が映っている。ユーザーが大きな画面に電話機を置くと、そこにバーチャルのキーボードが現れたり、ファイルを端末間でドラッグして移動したり、端末を押し付けると画像を転送したりできる。スマホをパドルのように使って大きなタッチ画面上でエアホッケーを遊ぶ様子も描かれている。

研究者は以前から明滅する光で端末をペアリングさせたり、タッチ画面で別の端末を追跡さえたりしてきた。しかし、CapCamが独特なのは、ふたつの手法を合わせたことだ。カーネギー・メロン大学の研究チームは現在、CapCamのライセンスを獲得したい事業パートナーを探すことに興味がある。CapCamは既存の多くの端末で作動可能であり、ダウンロードできるアプリとしても配布できる。

- 人気の記事ランキング

-

- What comes next for AI copyright lawsuits? AI著作権訴訟でメタとアンソロピックが初勝利、今後の展開は?

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #33 バイブコーディングって何だ? 7/30イベント開催のお知らせ

- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ

- Why the US and Europe could lose the race for fusion energy 核融合でも中国が優位に、西側に残された3つの勝機

- Namibia wants to build the world’s first hydrogen economy 砂漠の国・ナミビア、 世界初「水素立国」への夢

- Don’t let hype about AI agents get ahead of reality 期待先行のAIエージェント、誇大宣伝で「バブル崩壊」のリスク

| タグ | |

|---|---|

| クレジット | Image courtesy of Carnegie Mellon University |

- シグニー ブリュースター [Signe Brewster]米国版

- シグニー・ブリュースターは科学とテクノロジーのライター。特に注目しているのは、たとえば実質現実やドローン、3Dプリントなど、芽生えたばかりのテクノロジーが今後どうなるか、です。記事は、TechCrunch、Wired、Fortuneでも執筆しています。