主張:「太陽地球工学」の研究を止めてはいけない理由

太陽地球工学には危険だというイメージがまとわりついている。すべての研究を中止すべきだという者もいる。だが、メリットよりもデメリットの方が大きかったとしても、研究を通じてより多くのことを学ぶことに意味がある。 by Holly Jean Buck2022.02.02

先月、私はニューオーリンズで開催された米国地球物理学連合(AGU:American Geophysical Union)の会合に参加した。最新の地球科学と気候科学の動向について共有するのが目的のこの会合には、2万6000人もの科学者が対面とオンラインで集まった。そのうち、太陽から地球に入射する太陽光の一部を反射させ、温暖化した地球の温度を下げる「太陽地球工学(Solar geoengineering)」の研究について議論するために参加したのは、100人ほどだっただろうか。

太陽地球工学は、一般に知られているテーマであるものの、研究は活発ではなく、数年前からほぼ行き詰まっている。私は、目の下にクマを作った人たちが、ほとんど誰もいない会議室でズーム(Zoom)を使ってプレゼンしている様子を観ていた。コロラド州ボルダー南部のメサにある米国立大気研究センター(NCAR:National Center for Atmospheric Research)の科学者らは、最新のモデリング・シナリオを共有するためにズームで参加した。この数週間後、同州の郊外で火災が発生し、周辺地域が焼き尽くされた。米国立大気研究センターは火災で時速約145キロメートル(90マイル)の風を観測した。ポスターセッションでは、5年前のAGUの会議で見かけたことのある女性が、「反射性のある中空ガラスの微小球で北極の氷を保存する」というアイデアを誰かにプレゼンしようと待ち構えていた。一方、通路を挟んだ「雪氷圏」エリアでは、コロナ禍にもかかわらず、参加者が肩を寄せ合うように集まり、崩壊しつつある「終末の」氷河に関する話を聞いていた。

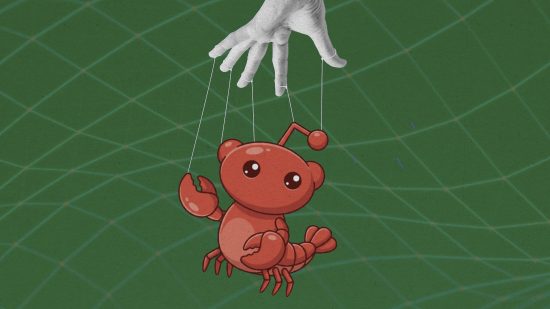

これらの背景には先週、60人余りの著名な研究者らが提案した「国際太陽地球工学不使用協定(International Solar Geoengineering Non-Use Agreement)」がある。

太陽地球工学に関する不使用協定は、一見すばらしいものであるように見える。実際、太陽地球工学の手法の「実施」については停止すべきだろう。なぜなら、地球に降り注ぐ太陽光を反射させることにより、生態系や気候、人間の身体にどのような影響があるのかを理解するための研究がまだ存在しないからだ。 主張は新しいものではなく、およそ10年前にも主要な研究者らがサイエンス(Science)誌で太陽地球工学の実施の禁止を提案している。また、今回の不使用協定で提案されているように、太陽地球工学技術の特許化についても、禁止すべきだろう。

先週提案された不使用協定における問題点は、開発や実施から、研究を適切に区別できていないことにある。これは、このテーマに関する研究を阻害するための、薄っぺらな(あるいは全く中身のない)企てだ。不使用協定案の著者らは昨年、ネイチャー(Nature)誌に掲載された 『Give research on solar geoengineering a chance (太陽地球工学の研究にチャンスを)』という記事に異議を唱えた書簡をネイチャ …

- 人気の記事ランキング

-

- The first human test of a rejuvenation method will begin “shortly” ハーバード大教授主導の 「若返り治療」初の試験へ、 イーロン・マスクも関心

- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ

- Microbes could extract the metal needed for cleantech 微生物で「老朽鉱山」再生、バイオマイニングは金属需要に間に合うか

- What’s next for EV batteries in 2026 米国後退、加速する中国支配 EVバッテリー市場、 2026年はどう動く?

- Stratospheric internet could finally start taking off this year グーグルもメタも失敗した 「成層圏ネット」再挑戦、 2026年に日本で実証実験