氷に閉ざされた生命の可能性

エウロパ探査への長い道のり

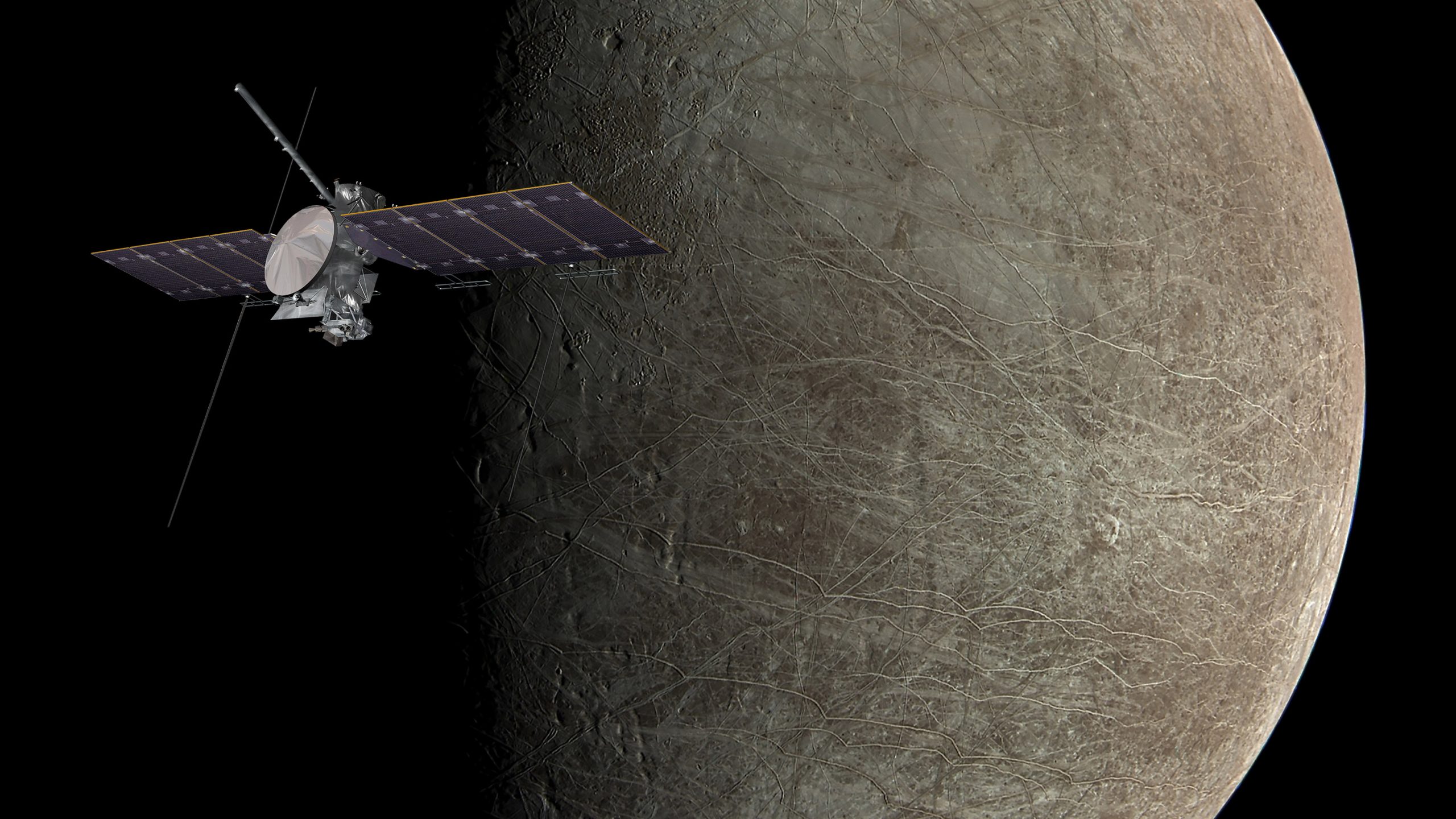

木星の衛星の1つである「エウロパ」。その表面の氷の下には広大な塩水の海が存在すると考えられている。NASAは2024年後半に探査機「エウロパ・クリッパー」を打ち上げ、この海で生命が存在する可能性を探ろうとしている。 by Stephen Ornes2024.06.05

木星の衛星の中で4番目に大きなエウロパ(Europa)の存在は、4世紀以上も前から知られている。しかし、そのほとんどの期間、太陽系の巨大な惑星のそばにある明るく興味深い1つの星として、望遠鏡の中でほんのわずかな光を放っているだけの存在に過ぎなかった。しかし、ここ数十年で天文学者が望遠鏡でエウロパを精査し、6機の探査機がこの星の近くを飛行するにつれ、新たな姿が浮かび上がってきた。エウロパは、地球の衛星である月とは似ても似つかないのだ。

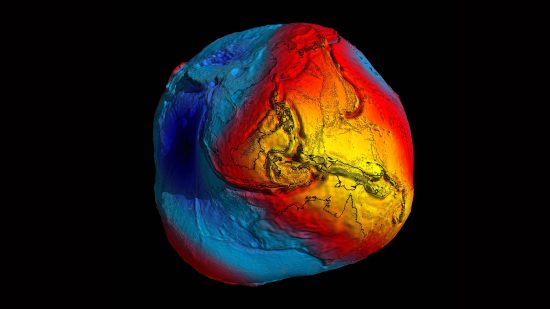

観測によれば、エウロパの中心部は金属と岩石の球体で、地球上の2倍以上の水を含む広大な塩水の海に囲まれている。その巨大な海は、滑らかだがひび割れた亀裂のある氷で包まれている。時折この氷は割れて、エウロパの薄い大気に水を噴出しているようだ。

このような理由から、エウロパは異星の研究に関心のある惑星科学者を虜にしてきた。エウロパの水とエネルギー、そして有機分子を作るのに不可欠な元素の兆候はすべて、もう1つの並外れた可能性を示している。この木星の大きく明るい衛星は、その海の奥深く、あるいは地下の湖の中や氷の表面の噴出孔の下に、生命を宿している可能性があるのだ。

「私たちは、エウロパのそこいら中に海があると考えています」とカリフォルニア州パサデナにある米国航空宇宙局(NASA)のジェット推進研究所(JPL)の惑星科学者、ボブ・パッパラルド上級研究員は言う。「基本的に地球上の水があるところには、生命が存在します。エウロパに生命は存在するのでしょうか?」

パッパラルド上級研究員は20年以上にわたって、エウロパに探査機を送り込もうとする取り組みの先陣を切ってきた。今、同上級研究員の願いはようやく実を結びつつある。今年後半、NASAは他の惑星を訪問するために設計されたものの中では史上最大の探査機「エウロパ・クリッパー(Europa Clipper)」の打ち上げを計画しているのだ。この50億ドルが投じられたミッションは2030年に木星に到達する予定で、4年間かけてエウロパを分析し、生命が存在し得るかどうかを判断する。欧州宇宙機関(ESA)の「ジュース(Juice)」が、2年後にエウロパ・クリッパーに合流する予定だ。ジュースは2023年打ち上げられた探査機で、エウロパだけでなく、謎に包まれた他の木星の衛星にも生命が存在し得る環境があるかを調べるために同様の設計がされている。

どちらのミッションも、地球外生命体に関する疑問への決定的な答えを知らせることはない。「よほどの幸運に恵まれない限り、そこに生命が存在するかどうかを見分けることはできないでしょう。しかし、生命を維持するための条件がすべて整っているのかを調べることは可能です」とジョンズ・ホプキンス大学応用物理学研究所(Applied Physics Laboratory)の惑星地質学者で、エウロパ・クリッパーのカメラ・チームの共同調査員でもあるルイーズ・プロクター主任研究員は話す。

これらの探査機により、ハビタビリティ(生命存在可能性)、つまり、その場所が生命の誕生と繁栄に適した環境であるかどうかを示す、化学的、物理的、地質学的な紛れもない特徴を特定することで、私たちは答えにかつてないほどに近づくことになる。

エウロパでこれらの兆候が確認されれば、その見返りは莫大なものになるだろう。それは、人類がその地表に定住できる可能性があるからではない(私たちのデリケートな身体には、エウロパはあまりにも過酷で険しく、寒く、放射線が強い)。そこに着陸して地球外生命体を探すという、将来の探査を正当化することができるからである。エウロパでどのようなものであれ生きている何かを発見することは、生命が出現する可能性のある別の道筋を示す強力なエビデンスとなるだろう。地球上の生命は例外ではないと意味するのだ。私たちは「隣人」が近くにいると知ることになる。たとえそれが微生物(最も存在する可能性の高い生命体)であったとしてもだ。そうなると、宇宙の別の場所にも「隣人」がいる可能性が高いことも分かるだろう。

「生命の展望、つまり広大な海の展望が手の届くところにあるのですから、行くしかありません」とマサチューセッツ工科大学(MIT)海洋工学センター所長であるニコラス・マクリスは言う。同所長は、音響特性やその他の革新的な方法を駆使して大規模な水域の観察・探査を実施している人物だ。同所長はかつて、エウロパに探査機を着陸させ、音波を使って氷の下にあるものを探査するというミッションを提案した科学者チームを率いていた。同所長は今でも、いつか着陸船がエウロパに行くのを目にしたいと願っている。「解明しなければなりません。誰もが知りたがっています」と同所長は話す。「知りたいと思わない人などいないのです」。

空の一点からダイナミックな衛星へ

今年の宇宙の目的地になるずっと以前から、エウロパは太陽系に対する私たちの理解を一変させる大きな役割を果たしていた。それは、エウロパが発見されたときに始まった。1610年1月のある夜、自作の望遠鏡を木星に向けていたイタリアの天文学者ガリレオ・ガリレイは、この巨大なガスの惑星の側面近くに3つの明るい小さな点があることに気づいた。

ガリレオは、これは錯覚であり、遠くにある星が近くにあるように見えるだけだと考えた。しかし、次の夜も彼は同じ3つの明るい小さな星を、今度は木星の反対側に観測した。さらに観測を進めると、木星のそばを離れようとせず、近くをさまよっている別の明るい光が見つかった。ガリレオは、1610年3月に出版された『星界の報告(Sidereus Nuncius)』(岩波文庫、1976年に収録)という短い論文で、水星と金星が太陽の周りを回っているのと同じように、木星の周りを回っている4つの天体を発見したと報告している(天文学者は今でも木星とその衛星を一種のミニ太陽系と考えている)。ガリレオはこれらの天体にI、II、III、IVという風に順に名前を付け、それらを「メディチ星(Medicean planets)」と呼んだが、現在では 「ガリレオ衛星」と呼ばれている。ガリレオの発見は、地球や太陽以外の軌道を回る小天体を科学者が直接観測した初めての例であり、惑星が太陽の周りを回っているのであって、その逆ではないという、当時はまだ論争の的であった議論に強力なエビデンスを与えるものであった。

これら4つの木星の衛星の命名権は、最終的にドイツの天文学者シモン・マリウスが持つことになった。彼はガリレオが発見した数週間前に、自分がこれらの衛星を発見していたと主張した(しかし、証明はできなかった)。1614年、マリウスはヨハネス・ケプラーの提案により、古代神話でゼウス(ジュピター)が追い求めた4つの「不規則な愛」にちなんで、これらの衛星を「イオ(IO)」「エウロパ」「ガニメデ(GANYMEDE)」「カリスト(CALLISTO)」と命名することを提案した。これらの名前が広く普及するまでには200年かかったが、ガリレオのI、II、III、IVからのアップグレード版の名前となったことは間違いない。ガリレオのネーミング案が定着していたら、あなたは今頃あまり魅力的な響きではない「IIクリッパー」についての記事を読んでいただろう。

これらの衛星は、木星を周回する衛星として初めて発見されたものだ。2023年12月の時点で、天文学者は91個の他の衛星の存在を公式に確認している。そして、この数はさらに増えていくだろう。最初の4つが丸く、堂々とした単純な軌道を描いているのに対し、最近発見された衛星の軌道はより多様である。不規則な群れをなして周回するものもあれば、反対向きに周回するものもある。通過する際に木星に捕まった小惑星であったものもあれば、衝突によって生じたものもある。実際、木星の周りには非常に多くの天体があり、国際天文学連合(International Astronomical Union)は、重要な科学的価値があると見なされない限り、木星の衛星に名前を付けることはもうしていない。

エウロパについて知れば知るほど、その魅力は増している。何世紀もの間、エウロパは木星の片側からもう片側へ移動しているように見える1つの点に過ぎなかった。しかし、20世紀初頭までには、天文学者はエウロパの直径と質量を合理的に推測できるようになった(水星や月よりはわずかに小さいが、冥王星よりは大きいことが明らかになった)。また、エウロパの表面から反射する光を調べたところ、エウロパは予想外に明るいことが分かった。もしエウロパが夜空で月と入れ替わるとしたら、エウロパは月より少し小さくなるが、5倍明るく輝くことだろう。

1950年代、科学者が遠くの物体を宇宙の明るく興味深いものとしてではなく、それぞれが明確な起源を持つ現実の天体として捉え始めたとき、科学者たちは組成と形成について疑問を抱き始めた。天文学者のハロルド・ユーレイは、1952年に出版された『The Planets(惑星)』の中で、太陽系外縁部に水の氷が多く存在するのは、太陽から遠く離れた場所で形成された天体 …

- 人気の記事ランキング

-

- Namibia wants to build the world’s first hydrogen economy 砂漠の国・ナミビア、 世界初「水素立国」への夢

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #33 バイブコーディングって何だ? 7/30イベント開催のお知らせ

- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ

- What comes next for AI copyright lawsuits? AI著作権訴訟でメタとアンソロピックが初勝利、今後の展開は?

- Why the US and Europe could lose the race for fusion energy 核融合でも中国が優位に、西側に残された3つの勝機

- Google’s electricity demand is skyrocketing グーグルの電力使用量が4年で倍増、核融合電力も調達へ