「超知能」AIの起源は

愚かな鳥・ハトの脳にあった

——学習理論の驚くべき系譜

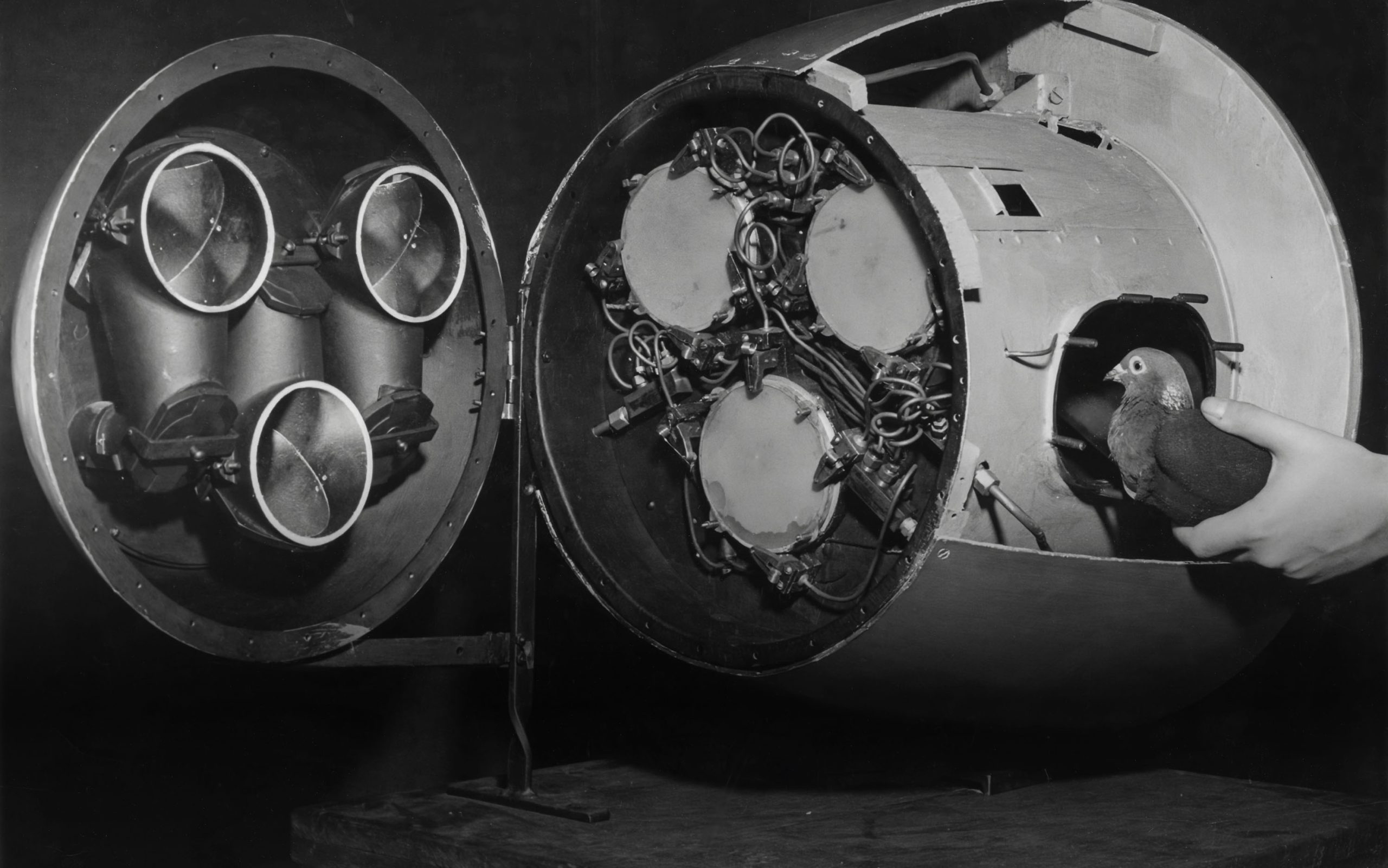

1943年、B.F.スキナーはハトにミサイルを誘導させる極秘計画「プロジェクト・ピジョン」を進めていた。この「愚かな鳥」の学習実験が、70年後の「超知能」に迫るとも言われるAIにつながるとは、誰も想像しなかっただろう。人間の思考を模倣するはずだったAIが、実際に依拠したのはハトの脳で見られる単純な連合学習だった。 by Ben Crair2025.08.21

- この記事の3つのポイント

-

- 1943年のスキナーによるハト実験が現代AI技術の強化学習の原点になっている

- ChatGPTやAlphaGoは人間の思考ではなく、ハトの連合学習メカニズムを大規模化したもの

- 「愚かな鳥」とされたハトの学習能力を動物研究者が再評価、AI成果が動物認知研究にも影響

1943年、世界屈指の頭脳を持つ物理学者たちがマンハッタン計画で原子爆弾の研究開発に取り組んでいた頃、米国の心理学者B.F.スキナーは、第二次世界大戦に勝利するために独自の極秘政府プロジェクトを率いていた。

スキナーは、より大型で破壊力のある新型兵器の開発を目指したわけではなかった。むしろ、従来の爆弾をより精密にすることを考えていた。学術会議に向かう列車の窓から外を眺めていたとき、アイデアがひらめいた。「私は、列車の横を編隊を組んで飛びながら上昇や旋回を繰り返す鳥の群れを目にしました」とスキナーは後に記している。「突然、私は彼らを優れた視覚と機動性を備えた『装置』として見たのです。鳥はミサイルを誘導できるのではないか?」

スキナーは当初カラスを使ってミサイル研究を開始したが、この黒く賢い鳥たちは扱いにくかった。そこで彼は、中国料理店に食材としてハトを卸していた地元の店を訪れ、「プロジェクト・ピジョン」が始まった。普通のハト、すなわちカワラバトは知能の高い動物とは見なされていなかったが、研究室では驚くほど協力的な被験体であることがわかった。スキナーは、ハトが航空写真上で正しい標的をつつくと餌を報酬として与えた。そして最終的には、この鳥を弾頭の先端に取り付けた装置に固定し、レンズを通してスクリーンに投影される標的の映像をつつかせることでミサイルを操縦させる計画を立てた。

軍がスキナーの特攻ハトを実際に採用することはなかったが、この実験を通じてスキナーは、ハトが学習の根本的プロセスを研究するための「極めて信頼できる道具」であると確信した。「私たちがハトを使ったのは、ハトが知能の高い鳥だからではなく、実用的であり、機械のように利用できるからです」と彼は1944年に述べている。

人工知能(AI)の先駆けを探す人々は、アイザック・アシモフのような作家のサイエンス・フィクションや、チューリングテストのような思考実験を例に挙げることが多い。しかし、同様に重要でありながら驚くべき内容のために過小評価されてきた先駆的研究が、20世紀半ばにスキナーが実施したハトの実験である。スキナーは、試行錯誤を通じて行動と罰あるいは報酬を結びつける「連合学習」(Associative learning、心理学用語)が、ハトだけでなく人間を含むすべての生物の行動の基盤であると考えた。彼の「行動主義」理論は1960年代に心理学者や動物研究者から支持を失ったが、コンピューター科学者に受け継がれ、最終的にグーグルやオープンAI(OpenAI)のような主要企業のAIツールの基盤を築いた。

これらの企業のプログラムには、スキナーの心理学から直接取り入れられた「強化」という概念を中核とする機械学習の一種がますます組み込まれるようになっている。その主要な設計者であるコンピューター科学者のリチャード・サットンとアンドリュー・バルトは、コンピューター科学のノーベル賞と広く見なされるチューリング賞を2024年に受賞した。強化学習は、コンピューターに自動車を運転させたり、複雑な数学問題を解かせたり、チェスや囲碁のようなゲームでグランドマスターを打ち破らせたりすることを可能にしてきた。しかし、それは人間の思考の複雑な仕組みを模倣した結果ではない。むしろ、ハトの脳に見られる単純な連合学習のプロセスを大幅に強化したものなのである。

これは、70年間のAI研究の「苦い教訓」だとサットンは書いている。人間の知能は機械学習のモデルとして機能しなかった。その代わりに、単純な連合学習の原理こそが、現在、人間を模倣したり凌駕したりするアルゴリズムを動かしているのだ。もし多くの人々が恐れるように、AIが本当に作り手である人間の支配を脱しようとしているのだとすれば、私たちの「支配者」となるコンピューターは、人間というよりも「翼のあるネズミ」に近く、しかも惑星サイズの脳を持った存在かもしれない。そうでなかったとしても、ハトの脳は少なくとも、「人間化しつつある」と懸念(あるいは歓喜)されるテクノロジーの神秘性を解き明かす手がかりとなりうる。

一方、最近のAIの成果は、動物研究者に自然知能の進化について再考を促している。ストックホルム大学の生物学者ヨハン・リンドは「連合学習のパラドックス」について論じている。このプロセスは、生物学者には「動物の複雑な行動を生み出すには単純すぎる」としてほとんど無視されてきた一方で、コンピューターに人間のような行動をさせる仕組みとしては高く評価されている。この研究は、チンパンジーやカラスのような知能の高い動物の生活において連合学習がより重要な役割を果たすだけでなく、これまで知能が低いと見なされてきた動物、たとえば普通のハト(カワラバト)の生活に、はるかに複雑な要素が存在することを示唆している。

サットンがAI分野に取り組み始めたとき、彼は「秘密の武器」を手にしているように感じたと筆者に語った。彼は学部時代に心理学を専攻していたのだ。「私は動物に関する心理学の文献を掘り下げて読んでいました」とサットンは語る。

イワン・パブロフは19世紀末、自身の有名な「古典的条件づけ」の実験を通じて、連合学習のメカニズムを明らかにし始めた。この実験では、犬がベルや閃光のような中立的な刺激に対して唾液を分泌するようになることが示された。ただし、それらの刺激が餌の提示と予測可能な形で対になっていることが条件だった。20世紀半ば、スキナーはこの条件づけの原理を、無意識的な反射だけでなく、動物のあらゆる行動にまで拡張した。

スキナーは「行動はその結果によって形成され、維持される」と述べた。つまり、たとえばレバーを押して餌が出るといった、望ましい結果をもたらす偶発的な行動は「強化」され、その行動を繰り返す可能性が高まる。スキナーは動物の行動を段階的に強化し、ネズミにビー玉を操作させたり、ハトに4鍵のピアノで簡単な旋律を奏でさせたりした。動物たちは、長期的な報酬を最大化するために、試行錯誤を通じて一連の行動を学習したのだ。スキナーはこの種の連合学習を「オペラント条件づけ」と呼び(他の心理学者は「道具的学習」とも呼んだ)、これこそがすべての行動の基礎を成すと主張した。彼は、心理学は心の中の「内なる主体」に言及することなく、観察・測定可能な行動のみを研究すべきだと考えていた。

スキナーは、人間の言語さえもオペラント条件づけによって発達し、子どもは強化を通じて言葉の意味を学ぶと考えた。しかし、1957年に発表した著書『言語行動(Verbal Behavior)』は、ノーム・チョムスキーによる痛烈な批判を受けた。これを契機に、心理学の焦点は観察可能な行動から、論理や象徴的思考といった人間の脳の先天的な「認知」能力へと移行し始めた。生物学者たちも行動主義に反旗を翻し、動物の多様な行動を単純で普遍的なメカニズムで説明しようとする心理学者の姿勢を批判した。彼らは、各種の動物はそれぞれの生息環境や生活様式に適応した特異的な行動を進化させており、その多くは学習ではなく遺伝によって継承されたものだと主張した。

1970年代、サットンがスキナーの実験やそれに類する研究を読み始めたころには、知能に関心を持つ多くの心理学者や研究者は、主に連合学習によって学ぶ「小さな脳」のハトから、認知能力の可能性を示唆するより洗練された行動をとる「大きな脳」の動物へと関心を移していた。「この分野は明らかに時代遅れで、誰も興味を持たなくなっていました」とサットンは筆者に語った。それでも彼は、こうした古い実験が機械学習にとって有益であると感じた。「私は動物学習理論の観点からAIに取り組んでおり、工学分野において道具的学習に相当するものが決定的に欠けていることに気づいていました」。

20世紀後半、多くの技術者たちはAIを人間の知能になぞらえてモデル化しようと試みた。人間の思考を模倣し、人間の反応や行動を支配するルールを実装しようとする、複雑なプログラムが作られた。このアプローチは、一般に「シンボリックAI」と呼ばれるが、深刻な限界を抱えていた。こうしたプログラムは、人間にとっては容易なタスク、たとえば物体や単語の認識といった作業でつまずくことが多かったのだ。人間がリンゴとオレンジ、猫と犬を区別するために用いる膨大な分類ルールをコード化することは、現実的に不可能だった。そして、パターン認識がなければ、問題解決、ゲームプレイ、言語翻訳といったさらに複雑なタスクにおいてもブレークスルーは望めないように思われた。AI懐疑派のヒューバート・ドレイファスは1972年、こうしたコンピューター科学者たちの成果を「一般性を欠いた、特定の問題に対する即興的な解決策にすぎず、せいぜい小さな工 …

- 人気の記事ランキング

-

- What’s next for Chinese open-source AI ディープシーク騒動から1年 中国のオープンモデルが 世界の開発者を席巻している

- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ

- EVs could be cheaper to own than gas cars in Africa by 2040 アフリカでEVがガソリン車より安くなる日——鍵は「太陽光オフグリッド」

- RFK Jr. follows a carnivore diet. That doesn’t mean you should. 「肉か発酵食品しか食べない」米保健長官が目指す「健康な米国」

- Why EVs are gaining ground in Africa アフリカ初のバッテリー工場も建設中、「次のEV市場」は立ち上がるか?