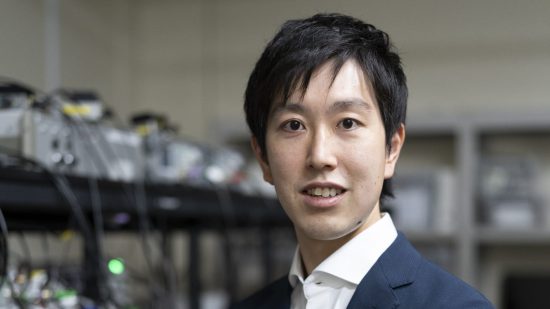

小菅敦丈:生成AI時代に「半導体の民主化」を進める研究者

東京大学大学院の小菅敦丈は、生成AI時代に対応した超低消費電力のAIチップ開発、試作・製造コストの削減などを通じて「半導体の民主化」を推進している。 by Yasuhiro Hatabe2025.11.19

世界がまだChatGPT(チャットGPT)を知らなかった2021年、東京大学大学院の小菅敦丈は「Innovators Under 35 Japan(35歳未満のイノベーター)」の1人に選ばれた。人工知能(AI)の主流が、画像や音声の「認識系」だった当時ですら、消費電力の問題が浮上しつつあった。そうした中、小菅は人間の脳を模したワイヤードロジック(布線論理型)のAIチップを開発し、消費電力を従来のGPUの256分の1にまで削減。労働力不足に直面する日本の製造業や建設業の自動化にも寄与する技術として注目された。

だが状況は一変する。2022年末のChatGPTのリリース以降、生成AIが急速に普及し、半導体業界にも大きな変化をもたらした。大規模言語モデル(LLM)はオープンAI(OpenAI)が提唱したスケーリング則に従い、モデルのパラメーター数が増えるほど高性能化する。必要な計算機資源は膨大になり、それを支える半導体チップの設計思想も見直されつつある。「巨大なパラメーターをいかに効率よく学習し、推論するかという方向に研究が進んでいます」と小菅は説明する。

「大脳」と「末梢神経」2つのアプローチ

現在、東京大学 大学院工学系研究科 電気系工学専攻の准教授を務める小菅は、AIチップの研究を「大脳」系と「末梢神経」系に分けて進めている。大脳系は大規模言語モデルやロボットの基盤モデルに対応した大規模化を目指すもの。末梢神経系は、端末やセンサーに近いところに実装されるエッジAI向けチップを、低消費電力・高速・低遅延に処理するものだ。

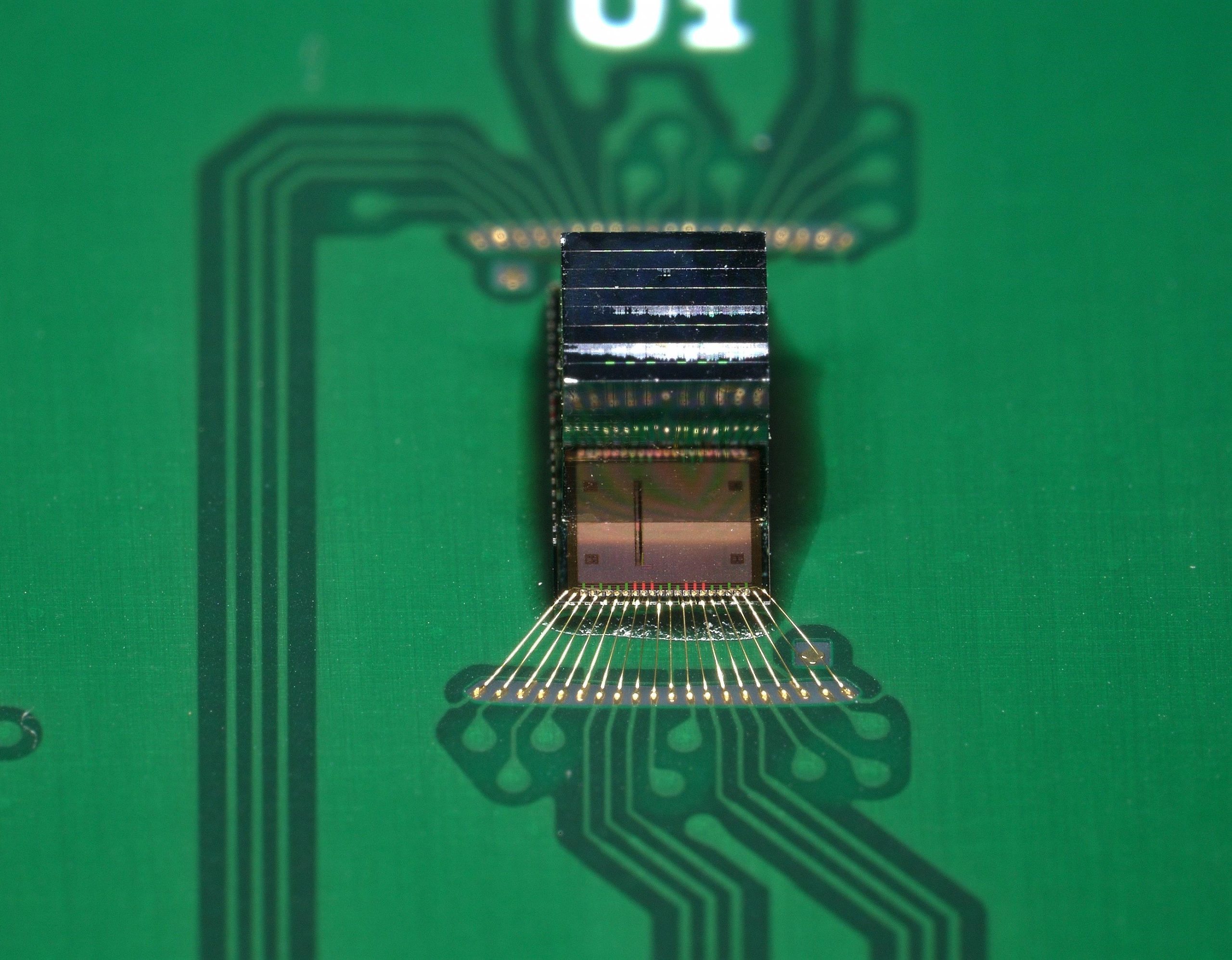

大脳系の最新の成果が、2025年6月に発表した「MOSAIC(Massive Orthogonal Stacking Assembly of IC)」だ。従来、メモリーチップはロジックチップ上に横に寝かせて水平に積層していくが、MOSAICではチップを「立てて」直交する形で実装する。水平積層では熱抵抗が高まるため従来は16枚程度の積層が限界だったが、直交積層することで放熱性能を10倍以上改善し、より多くのチップを積層できるようになる。メモリー容量が増大すれば、より大きなAIモデルを1台のGPUで実装できるようになり、コストも消費電力も削減できる。

一方、以前から取り組んできた末梢神経系の研究も並行して進めている。2023年には、音声コマンド認識AIの電力を3桁削減する技術を発表した。アルゴリズムと回路の協調最適化により16層の深層ニューラルネットワークを1チップに実装。乾電池1本で2年以上の連続動作が可能だという。

2025年2月には、専用AIチップの開発コストを40分の1に削減する製造方式を発表している。演算回路と配線をあらかじめ作り込んだ「ベースチップ」に、配線1層分のカスタマイズだけで特定用途に対応できる「ストラクチャードASIC」方式だ。通常、チップ製造には高額なフォトマスクが数十枚必要になるが、この方式では新規に必要なフォトマスクを1枚のみに抑え、低コストと低電力動作を両立した。

先端研究の現場では、実験や計測に特化した専用チップへのニーズが高い。ところが、製造にかかるコストと時間がネックとなっていた。新方式によって研究者や企業が専用チップを作りやすくなり、半導体研究の裾野が広がることが期待される。

さらに、小菅が設計プラットフォームの主担当を務めている、東京大学の附属研究機関「システムデザイン研究センター(d.lab、以下ディーラボ)」の「Agile-X」プロジェクトでは、こうした流れをさらに推し進めようとしている。ミニマルファブと呼ばれる小型製造装置を活用することで、多くの人が専用チップを開発できる「半導体の民主化」の実現を目指すプロジェクトだ。

「ぶっ飛んだ研究」への信念

小菅が小中高時代を過ごした1990年代から2000年代は、身の回りの電子機器が爆発的に進化した時代だった。PHSから携帯電話へ、そしてスマートフォンの登場。「年を追うごとに性能が良くなるのを肌で感じていました」と小菅は振り返る。

そんな小菅が研究者への道を志したのは、高校生の頃に読んだ『我らクレイジー☆エンジニア主義』(2007年、講談社刊)という本がきっかけだった。「未来を予言するベストの方法は、自らが未来を創り出すこと」——MITメディアラボのスローガンとして冒頭に紹介されていたこの言葉に、小菅は「研究者は夢のある職業だな」と感じたという。

進学先の慶應義塾大学では、半導体研究の第一人者として知られる黒田忠広教授の講義を受け、半導体の奥深さに惹かれた。AIの原理原則や身の回りの電子機器の進化も、根底にあるのは半導体だと考えるようになった小菅は、黒田研究室で本格的に半導体研究の道へ進む。

2017年に博士号を取得後、民間企業で研究者として経験を積んだ。しかし、自らの手で未来を彩る革新技術を創り出したい、と原点に立ち戻り、2021年にアカデミアへと戻る決断をする。恩師の黒田教授が東京大学に創設したディーラボへの移籍だった。

企業にいた頃の小菅は、「アカデミアには『ぶっ飛んだ研究』をしてほしい」と感じていたという。だから今、小菅は大学だからこそできる長期的な研究に取り組んでいる。「出発点の課題意識は企業と同じでも、取るアプローチの『大胆さ』で差別化していく」と小菅は語る。ただ、大きな飛躍は一足飛びには実現しない。小菅が参考にするのは、決済サービス「スクエア(Square)」創業者のジム・マッケルビーが説いた「イノベーションスタック」という考え方だ。小さなイノベーションを積み重ねることで、最終的に計り知れない差別化技術に繋がる。

AIでAIチップを設計する未来へ

研究に没頭する一方、小菅は現在、人材育成にも力を注ぐ。「半導体とAI、両方への関心が高まっているものの、半導体側の人材がまだまだ足りていない。どうすれば多くの人に半導体を使ってもらえるか、仕組み作り、コミュニティ作りに取り組んでいます」と言う。

その1つが、AI研究で知られる松尾豊教授率いる松尾・岩澤研究室との連携だ。2025年に開講した「AIと半導体」講座では、100人のオンライン受講生がクラウドサーバーに同時接続し、FPGAと呼ばれる半導体を遠隔操作して実際にチップを設計・製造する演習を実現した。Agile-Xで整備した技術基盤を教育にも活用することで、半導体研究・開発の裾野を広げている。

「AIチップはただ性能が高ければいいわけではありません。今後は設計のコストを下げるために、生成AI技術を使ってAIチップを設計するような要素技術の研究開発を推進したいと考えています。そして、MOSAICのような日本発の独創的な技術を広く世界にアピールしていきたい」。AIブームを追い風に半導体研究への期待が高まる中、小菅は技術開発と人材育成の両輪で新たな可能性を切り拓いていく。

◆

この連載ではInnovators Under 35 Japan選出者の「その後」の活動を紹介します。バックナンバーはこちら。

- 人気の記事ランキング

-

- Stratospheric internet could finally start taking off this year グーグルもメタも失敗した 「成層圏ネット」再挑戦、 2026年に日本で実証実験

- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ

- The first human test of a rejuvenation method will begin “shortly” ハーバード大教授主導の 「若返り治療」初の試験へ、 イーロン・マスクも関心

- Microbes could extract the metal needed for cleantech 微生物で「老朽鉱山」再生、バイオマイニングは金属需要に間に合うか

- What’s next for EV batteries in 2026 米国後退、加速する中国支配 EVバッテリー市場、 2026年はどう動く?

| タグ |

|---|

- 畑邊 康浩 [Yasuhiro Hatabe]日本版 寄稿者

- フリーランスの編集者・ライター。語学系出版社で就職・転職ガイドブックの編集、社内SEを経験。その後人材サービス会社で転職情報サイトの編集に従事。2016年1月からフリー。