サイエンスの“ニュー・ロマンス”を求めて

SFの世界を具現化するサイエンティスト・暦本純一。暦本氏がもっとも影響を受けてきたのが、サイバーパンクSFの元祖『ニューロマンサー』だ。2018年2月、暦本氏は作者のウィリアム・ギブスンと対談を行った。その対談は暦本氏にとって、サイエンティストとしての源流への旅だった。 SFにインスピレーションを受け続けるサイエンティスト、暦本氏が、SFとサイエンスのあいだで見てきた未来への洞察について、対談の内容を踏まえてインタビューした。 by 森 旭彦2018.03.30Sponsored

ソニーコンピュータサイエンス研究所 暦本純一

ニューロマンサーは、永遠に新しい

『ニューロマンサー』は、いわば“ブラックボックス”のようなSF小説だ。

どうしたわけかこの小説の中では、少なくとも出版されてから数十年先の未来でしか考えられないようなことが描かれていたからだ。サイバースペースやバーチャルリアリティといった、情報テクノロジーが発達し、インターネットが前提の社会が実現し、それらが組み合わされてはじめて着想され得るはずの概念が、デットテック廃墟空間を舞台に、まるで当たり前のように描かれている。なぜ描き得たのか、それは誰にも分からない。

「多くの作家が描く未来は、“作家自身が生きた時代から見えた未来”であることが作品ににじみ出てくるものです。時間が経てば、それらはレトロな、“かつて考えられた未来”になる。しかしウィリアム・ギブスンが描いた未来は、多くの作家が描く未来からかけ離れており、色褪せないものがある。たとえば作中では『チューリング』という、AIが賢くなりすぎないように取り締まる警察機構が描かれますが、これは現在、テスラモーターズCEOのイーロン・マスクらが提唱する『AIは法規制の対象とすべきか』といった倫理観と本質的には同じものです。80年代には到底考えられるはずのないことが、どうしたわけかここには描かれている」(暦本)

「マトリックス」という、今ではSF映画のタイトルとして広く知られるようになった言葉を「共感覚幻想」という意味で用いたのもギブスンが初めてだ。『ニューロマンサー』の特徴は、作品中に散りばめられた、SF的でありながら同時に詩的な言葉づかいにある。

同作に登場する印象的な言葉のひとつが「ジャックイン」だ。これはサイバースペースへの感覚的な「没入」を意味する。ジャックインという言葉を拡張し、現実のサイエンスにしてしまったのが、暦本氏なのだ。

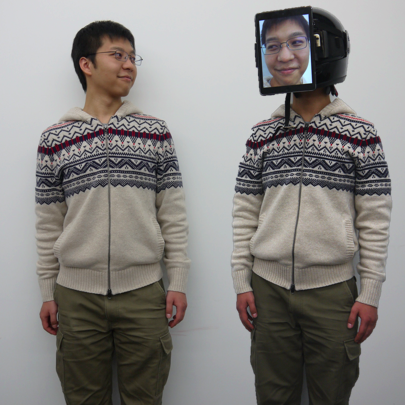

暦本氏が「人間UBER」と呼ぶ「カメレオンマスク(ChameleonMask)」は、iPadをお面のように装着するという簡易さでいながら、自分自身の存在そのものを、他者へジャックインすることができる未来を“プロトタイピング”している。この研究が興味深いのは、数十年前にSFで書かれた概念が現代において、具体性をもった技術として成立してしまうことを立証しているということだ。

「ギブスンは、言ってみれば今でいうSnapchatやUBERのようなものが自然に使われている風景を、サイバー社会の総体として描いてしまう離れ業を数十年前にやってのけているわけです。『ニューロマンサー』は、描かれている個々のテクノロジーも素晴らしいですが、登場人物はそれを未来だとは思っていない。それらを当たり前に感じるような社会の中で、人々はどのように考え生きているか、その世界観を瑞々しく描いているところが何よりの魅力ですね」(暦本)

ビデオゲームとウォークマンの“サイバースペース”

1980年代、SF好きの本棚は青色をしていた。ハヤカワ文庫SF、通称“青背”。その青い背表紙が本棚を青く染めるのだ。暦本氏は高校や大学時代、青背を「出版される順に全部読んでいた」ほどのSF好きだった。そんな青背の一冊、『ニューロマンサー』を初めて読んだのは1986年、大学院で情報科学を研究し、卒業したばかりの頃だった。

1980年代は、まさにSFの黄金期のひとつとして記憶される10年間だろう。映画では『スター・ウォーズ』(’78-’83・旧三部作)、『ブレードランナー』(’82)、『E.T』(’82)といった、現代の誰もが知るSF名画・秀作の数々が生み出され、日本で公開された。同時期、ウィリアム・ギブスンは『ニューロマンサー』(’84)を皮切りに、『カウント・ゼロ』(’87)、『モナリザ・オーヴァドライヴ』(’88)の「スプロール三部作」の日本語訳版を出版している。

そしてウィリアム・ギブスンは、こうした時代にサイバースペースを着想する重要な出会いを経験している。

「ギブスンと対談した際に、“どのようにしてサイバースペースを着想したのですか?”という主旨の質問をしました。すると彼はビデオゲームとウォークマンからの体験に影響されたと答えてくれました。ゲームセンターで身体をひねったりして、ゲームに夢中になっている子どもを見たときに、『この子どもの意識は完全にビデオゲームの中にあるんだ』と思ったこと、ウォークマンを初めて使ったときに『世界の感覚は、ウォークマンで別のものに変わるんだ』と感じたことが、サイバースペースの着想に繋がったと言っていました」(暦本)

暦本氏も1979年に発売されたウォークマンで音楽を聴きながら街を歩いている時、自分は“別の世界”にいると考えていた。そしてウォークマンをしながら鉄道の駅の改札口で切符を駅員に渡す時、少しの罪悪感を感じたという。

暦本氏が駅の改札口を抜け、若者が『スペースインベーダー』(’78年)に夢中になるゲームセンターを通り過ぎていた頃、ウィリアム・ギブスンの頭の中でそれらはサイバースペースに統合されていたのだ。

アナウンサーもバーチャルとリアルの境目がなくなる

仮想的な世界を作ることがバーチャルリアリティだと思われているが、暦本氏は「人格を仮想的に作る」ことにバーチャルリアリティの大きな可能性があると考えている。そのインスピレーションの源は、ウィリアム・ギブスンの近作『The Peripheral』と、ネット上に存在する、3DCGでできた“人格”『バーチャルYouTuber』との対比にあるという。

「作中に登場する Peripheral (「周辺」の意)は、いわば仮想人格の概念です。Peripheralは有機体でできたリアルのアバターなのですが、意思は持っておらず、ジャックインされた人の『代理人格』となる。一方、『キズナアイ(Kizuna AI)』や『東雲めぐ』などのバーチャルYouTuberは、ネット上の仮想人格です。デバイスを通してYouTubeを見ている側の私たちにはキズナアイ、東雲めぐというひとつの人格として見える。しかし実際には声優とシナリオライター、モーションを作る人、プログラマーらによってつくられている。ギブスンの著作には『あいどる』という、バーチャルアイドルを描いた作品がありますが、その世界観に通じるものがあります。こうした仮想的につくられた人格が、今後リアルの世界とさまざまな接点を持ってゆくと考えられます」(暦本)

さらにバーチャルYouTuberには、複数の人格を混ぜることも可能になる。たとえば、音楽に詳しい人、ゲームに詳しい人、歴史に詳しい人が同じ仮想人格アバターにジャックインすれば、「多方面に造詣が深い」仮想人格ができあがるだろうし、AIと人間がマッシュアップした人格を作ることもできるだろう。

「近い将来、テレビ番組などにこうした仮想人格が出演するのは必然でしょう。CGのテクノロジーがさらに進歩すれば、画面上ではリアルの人間のアナウンサーと判別することが不可能なほどの『バーチャルアナウンサー』が誕生することも想定できますし、人間とAIの『ハイブリッド』も登場するでしょう。むしろ純粋に人間だけの出演者には『オーガニック』と表記がついて、バーチャルではないことを主張する時代が訪れるかもしれません」(暦本)

人は、自分を実現するために生きている

SF作家とサイエンティストは、未来をつくる存在であるという点で共通している。SFを具現化する暦本氏の中でそれらの役割はどのように分かれ、どのように繋がっているのだろう?

「SFで描かれている未来はあまり幸せそうでない、むしろほとんどの場合ディストピアです。『未来が幸せでたまらない』というSFはきっと退屈で読む気がしませんからね。SFの中の未来の主人公は、概ね不幸と戦っていますが、これは現在に潜んでいる問題をSFという手法で顕在化させているとも言えます。しかしサイエンティストは『不幸と戦う未来を作りたい』とは思わない。サイエンティストは『その不幸を解決して、みんなが幸福になるにはどうすればいいだろう?』と考えるものです。それが、同じく未来を考え、つくっていく存在だとしても、SF作家とサイエンティストが果たす役割の違いかもしれません」(暦本)

暦本氏の研究は、SFの匂いがする。サイエンスの新たな“ロマンス”と形容できるのかもしれない。最後に、暦本氏から見る、人間の未来の幸せについて聞いた。昨今、進化するサイエンス・テクノロジーを前に、人間の営為とは何かが問われ始めている。たとえばAIは、仕事を奪う存在として社会的に危惧され続けている。インターネットを前提とした生活では、ショッピングから人生の選択まで、どこからどこまでが人間の判断によるものかが非常に判別しにくくなってきている。バーチャルYouTuberにジャックインする人格がAIになるのも時間の問題だろう。未来、人間はどのような幸せを感じ、生きているのだろうか?

「未来においても、人間は自分を実現するために生きているのだと私は考えています。『自分の代わりに何でも弾いてくれる自動ピアノ』があっても、そんなに楽しいとは感じない。便利なだけのテクノロジーは人を幸せにしないのです。むしろ『自分がピアノを弾けるようになる』ことの方が遥かに楽しく、人を幸せにします。これは私の信念でもありますが、『できなかったことができるようになる』というプロセスが、人間にとって一番楽しいことなのです。たとえばジャックインのようなテクノロジーは、自分以外の誰かになれたり、感じることのできなかった感覚を実現したり、見たことのない視点で世界を見ることを可能にし、それらによって新しい能力が獲得できるようになることを目指しています。便利なだけではなく、人の自己実現を可能にするテクノロジーをつくりだすことが、未来の幸せの鍵だと私は考えています」(暦本)

暦本純一 博士(理学)

東京大学大学院情報学環教授

株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所副所長

1986年東京工業大学理学部情報科学科修士過程修了。日本電気、アルバータ大学を経て、1994年より株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所に勤務。1999年よりソニーコンピュータサイエンス研究所 インタラクションラボラトリー室長。2007年より現職。

(提供:ソニー株式会社)

- 人気の記事ランキング

-

- What’s next for Chinese open-source AI ディープシーク騒動から1年 中国のオープンモデルが 世界の開発者を席巻している

- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ

- EVs could be cheaper to own than gas cars in Africa by 2040 アフリカでEVがガソリン車より安くなる日——鍵は「太陽光オフグリッド」

- RFK Jr. follows a carnivore diet. That doesn’t mean you should. 「肉か発酵食品しか食べない」米保健長官が目指す「健康な米国」

- Why EVs are gaining ground in Africa アフリカ初のバッテリー工場も建設中、「次のEV市場」は立ち上がるか?

- 森 旭彦日本版 ゲスト寄稿者

- サイエンスやテクノロジーに関する記事を執筆している。とくに、サイエンス、テクノロジー、アート、ジャーナリズムの交差点にある世界観を捉え表現することに関心がある。『WIRED』、『Forbes』、ニューズピックス等のメディアで、国内外で多数の起業家、研究者を取材する。京都府生まれ。