モジュール型スマホ計画中止

グーグルが失敗した理由

グーグルの特命研究チームが開発したカスタマイズ可能なスマホが製品化されることはない。 by Michael Reilly2016.09.05

スマホの世界は、ほとんど同じ外見で同じように動作する製品が大半を占めている。この状況が今後も変わりそうにないのは、グーグルの「プロジェクト・アラ」(モジュール化された組み立て式スマホを作る実験)の終了が明らかになったからだ。

アラはスマホの別の形を目指していた。作ろうとしていたのは、ユーザーがハードウエア部品を交換してカスタマイズできるスマホだった。新しいスマホの構想を歓迎した大勢の人が、計画的に旧式化される現代のスマホに代わるものを求め、改善されたカメラの画質やバッテリー駆動時間が欲しいだけのために、デバイスを丸ごと買い換える必要がなくなることを望んだ。アラは安価でユーザーのニーズに応じてモジュールを交換でき、現在の平均的な電子機器より長持ちするように作られる予定だった。

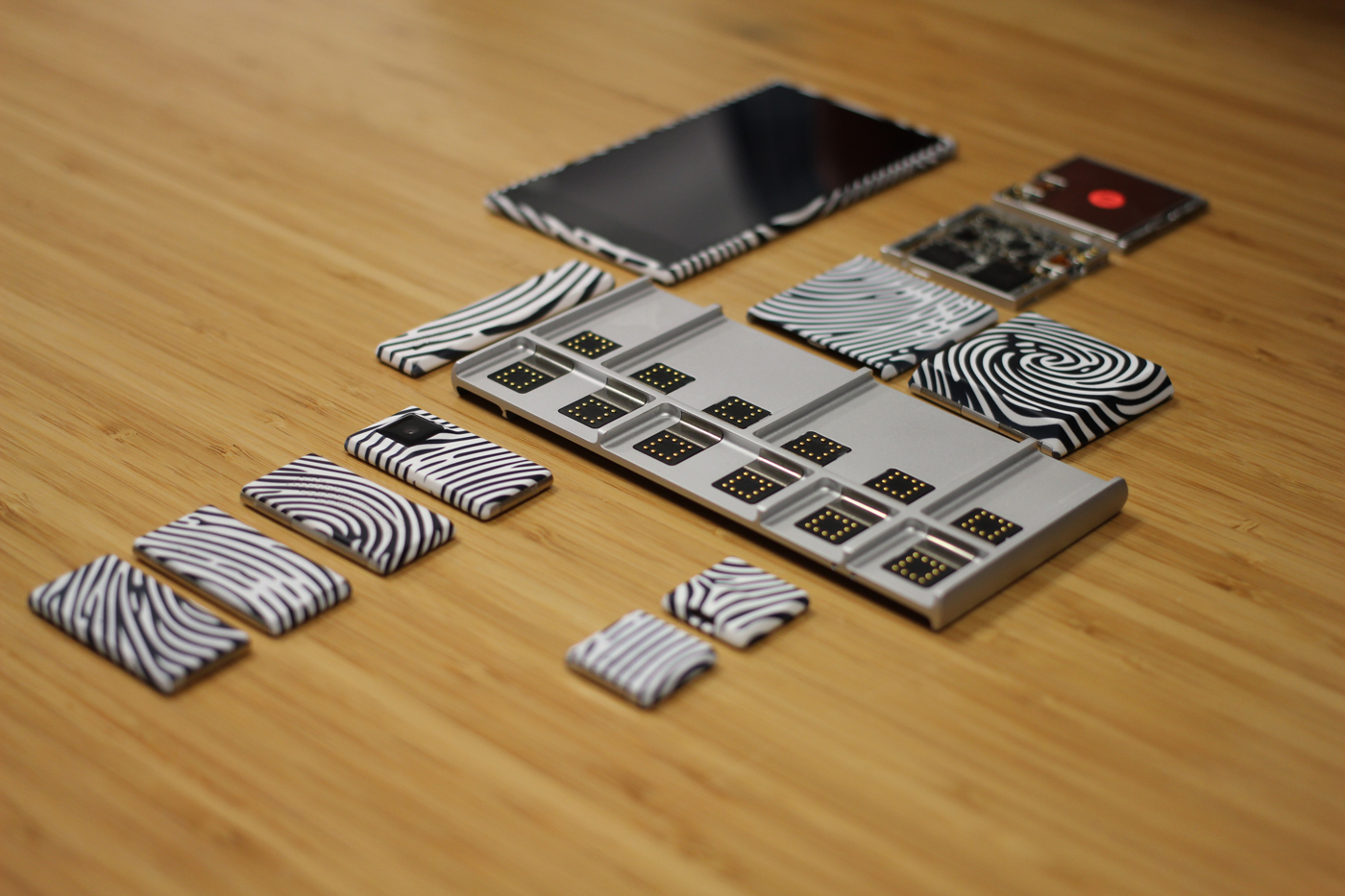

アラは「グーグル先端研究・計画(ATAP)」の中で最も目立つプロジェクトのひとつで、しばらくは成功しそうだった。すぐにでも欲しくなるような試作品が公開され、発売日が決められた。多くの人がワクワクした画像には、レゴブロックのような構造や、ずらりと並んだ色とりどりの部品が写し出されていた。実際に手に取り操作してチューンナップしてほしいと呼びかけているようだった。

ところが、計画は遅れ始めた。2015年に販売開始予定だったのが2016年にずれ込んだ。ATAPの責任者だったレギーナ・ドゥーガン(元DARPA局長)は、自らのチームを「海賊の一味が『もしも』の世界と現実の隔たりをなくす偉業をやらかそうとしている」と形容していたが、フェイスブックから「数百人規模のチームと、それを支える何億ドルもの資金」を約束されると転職してしまった。ほんの数日前まで、2017年こそアラが突破口を見つける年になると噂されていた。だが4月にドゥーガンが去ったとき、個性のないスマホばかりの世界にこそアラの居場所があると願っていた人々には、内心、もう見込みがないとわかっていたことだ。

テクノロジーの世界ではよくあることだが、グーグルの発表ではアラは単に「休止」したのであり、もし誰かがこのテクノロジーのライセンスを受けて市場に投入したいと望むなら、息を吹き返す可能性はある。

ただし、グーグルが諦めたことに挑戦する野心家や会社は愚か者だ。アラ・スマホの製造コストは高すぎた。他のスマホメーカーが続けている激しい技術開発ペースについていけなかったのだ。アラの製品サイクルが、iPhoneやサムスン製品(最新機種が1カ月もせずに発火してしまった)よりも長いことは、ユーザーにはメリットかもしれないが、メーカーにとっては利益率の足を引っ張るバグであり、長所ではない。

モジュール型スマホは長年の夢であり、その夢は完全に死に絶えたわけではない。たとえばモトローラの「Z Play」スマホにはいくつかのモジュールを装着できるが、ハッセルブラッド製カメラのようなハイエンドの追加モジュールで、スマホのハードウエアそのものには手を付けられない設計だ。巨大なスマホ産業に揺さぶりをかけるのは、思いついたアイデアをパチンと取り付けるほどには簡単でないと、これではっきりした。

(関連記事:Reuters, “For Project Ara, It’s Module—Not App—Ideas Wanted,” “Google’s Skunkworks Loses Its Leader to Facebook—and Has Yet to Produce Any Hits”)

- 人気の記事ランキング

-

- Namibia wants to build the world’s first hydrogen economy 砂漠の国・ナミビア、 世界初「水素立国」への夢

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #33 バイブコーディングって何だ? 7/30イベント開催のお知らせ

- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ

- What comes next for AI copyright lawsuits? AI著作権訴訟でメタとアンソロピックが初勝利、今後の展開は?

- Why the US and Europe could lose the race for fusion energy 核融合でも中国が優位に、西側に残された3つの勝機

- Google’s electricity demand is skyrocketing グーグルの電力使用量が4年で倍増、核融合電力も調達へ

| タグ | |

|---|---|

| クレジット | Photograph by Maurizio Pesce | Flickr |

- マイケル レイリー [Michael Reilly]米国版 ニュース・解説担当級上級編集者

- マイケル・レイリーはニュースと解説担当の上級編集者です。ニュースに何かがあれば、おそらくそのニュースについて何か言いたいことがあります。また、MIT Technology Review(米国版)のメイン・ニュースレターであるザ・ダウンロードを作りました(ぜひ購読してください)。 MIT Technology Reviewに参加する以前は、ニューサイエンティスト誌のボストン支局長でした。科学やテクノロジーのあらゆる話題について書いてきましたので、得意分野を聞かれると困ります(元地質学者なので、火山の話は大好きです)。