fsc2018 5 Stories

自動運転には「サービス」が足りない——群馬大学小木津准教授

国内最大規模の研究施設を保有し、自動運転自動車の社会実装に取り組む群馬大学。センターを率いる小木津准教授は、自動運転をサービスとして提供するための周辺分野が育っていないと指摘する。

Koichi Motoda 7年前

ZMPが都心を実際に走らせて分かった、自動運転タクシーの課題と展望

ロボットベンチャーのZMPが2018年夏に実施した自動運転タクシーのサービス実証は大きな話題を集めた。都心での走行で見えてきた課題と展望をZMPの西村取締役が語った。

Yasuhiro Hatabe 7年前

「世界一実験しやすい」日本の自動運転、実用化への法的課題は?

自動運転の実用化には道路交通法の改正など法整備が急務だ。明治大学自動運転社会総合研究所の中山幸二所長は、国際的な道路交通条約の動きを捉え、戦略的な対応が必要だと説く。

Yasuhiro Hatabe 7年前

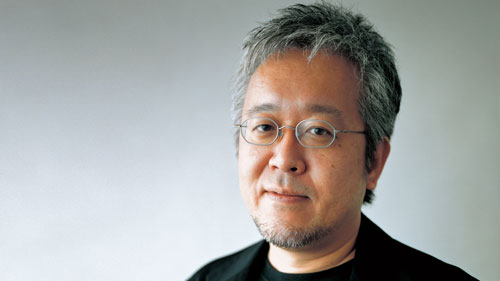

人工知能(AI) 原研哉さんに自動運転のカンファレンスへの登壇を依頼した理由

デザイナーの原研哉さんは、「移動のメインストリームは、個人のものから都市インフラに近いものへと変わっていく」と予想する。MITテクノロジーレビューが開催するテクノロジー・カンファレンス「Future of Society Conference 2018」では原さんに「移動への欲望と未来」をテーマにお話いただく予定だ。

Motoki Kobashigawa 7年前

人工知能(AI) MITTR主催「自動運転」をテーマにしたカンファレンスのお知らせ

MITテクノロジーレビュー[日本版]は、自動運転を「テクノロジー」「都市生活」「法制度」の観点から多面的に捉え、自動運転が創り出す未来を産業界・アカデミック界のキーパーソンとともに考えるカンファレンス・イベントを11月30日に東京都内で開催する。

MIT Technology Review Event Producer 7年前

フォローしてください 重要なテクノロジーとイノベーションのニュースをSNSやメールで受け取る

MIT Technology Reviewは、読者の皆さまに、テクノロジーが形作る

世界を理解するための知識を獲得していただくためにあります。

© 2016-2025 MIT TECHNOLOGY REVIEW Japan. All rights reserved.v.(V-E+F)

日本版運営: 株式会社角川アスキー総合研究所

No part of this issue may be produced by any mechanical, photographic or electronic process, or in the form of a phonographic recording, nor may it be stored in a retrieval system, transmitted or otherwise copied for public or private use without written permission of KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc.