惑星誕生の過程、ESOの超大型望遠鏡が初観測か

ヨーロッパ南天天文台(ESO)の超大型望遠鏡を用いた観測で、ぎょしゃ座AB星周囲のガスと塵が渦巻いている巨大な円盤内部に、複数の渦状腕がつながっていることを示す「ねじれ」が確認された。天文学者らは星系に惑星が形成されつつあるプロセスを、史上初めて捉えたものだと考えている。 by Neel V. Patel2020.05.21

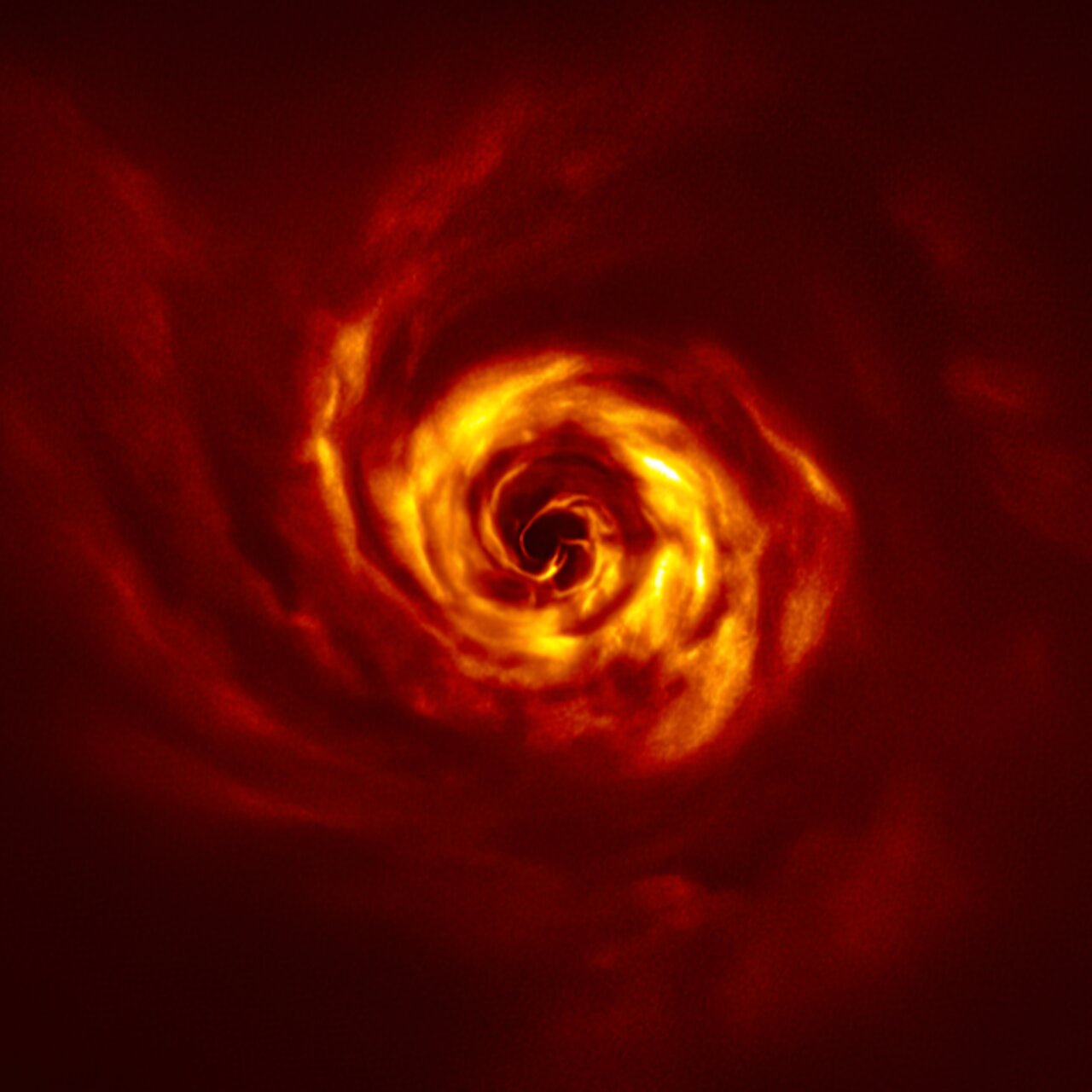

惑星が誕生する過程の観測に天文学者らが史上初めて成功した可能性がある。最近発表された上掲の画像は太陽系から約520光年の距離にある「ぎょしゃ座AB星(AB Aurigae)」という非常に若い星系のものだ。画像を見ると、ガスと塵が渦巻いている巨大な円盤が確認できる。円盤には新たな惑星が形成されつつある場所を示す可能性のある顕著なねじれが見られる。この研究結果は5月20日、学術誌『アストロノミー・アンド・アストロフィジックス(Astronomy & Astrophysics)』に掲載された。

ぎょしゃ座AB星は数年前に、チリのアタカマ(Atacama )大型ミリ波サブミリ波干渉計により観測された。その観測写真では星の近くに2つ、長いガス状の渦巻きが捉えられており、研究者らはさらに、同じくチリにあるヨーロッパ南天天文台(ESO)の超大型望遠鏡で観測を続けることにした。この望遠鏡には「スフェア(SPHERE)」と呼ばれる、微小な粒塵に反射する微かな光や、星系の円盤内部からの放射を観察する装置が搭載されている。

スフェアの画像によりガス状渦巻きの存在が確認され、複数の渦状腕がつながっていることを示すねじれも観察された。これらの渦巻きによって、若い星系の中を動き回る他のガスや塵が「やがて惑星となるもの」へと降着し、ゆっくり成長し、やがては完成形へと成熟してゆくのだ。

- 人気の記事ランキング

-

- What comes next for AI copyright lawsuits? AI著作権訴訟でメタとアンソロピックが初勝利、今後の展開は?

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #33 バイブコーディングって何だ? 7/30イベント開催のお知らせ

- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ

- Namibia wants to build the world’s first hydrogen economy 砂漠の国・ナミビア、 世界初「水素立国」への夢

- Why the US and Europe could lose the race for fusion energy 核融合でも中国が優位に、西側に残された3つの勝機

- Google’s electricity demand is skyrocketing グーグルの電力使用量が4年で倍増、核融合電力も調達へ

- ニール・V・パテル [Neel V. Patel]米国版 宇宙担当記者

- MITテクノロジーレビューの宇宙担当記者。地球外で起こっているすべてのことを扱うニュースレター「ジ・エアロック(The Airlock)」の執筆も担当している。MITテクノロジーレビュー入社前は、フリーランスの科学技術ジャーナリストとして、ポピュラー・サイエンス(Popular Science)、デイリー・ビースト(The Daily Beast)、スレート(Slate)、ワイアード(Wired)、ヴァージ(the Verge)などに寄稿。独立前は、インバース(Inverse)の准編集者として、宇宙報道の強化をリードした。