ベンチャー起業家、投資家が語った宇宙ビジネスの課題と未来

日本航空宇宙学会宇宙ビジネス共創委員会主催のシンポジウムにインターステラテクノロジズの稲川貴大代表、アクセルスペースの宮下直己CTOらが登壇。宇宙ビジネスを拡大する上での課題や可能性を議論した。 by Koichi Motoda2021.07.19

「宇宙ビジネスはすでに現実になっており、2040年代には150兆円超の市場規模になると見込まれます」。こう語るのは、民間団体SPACETIDE(スペースタイド)の佐藤将史理事兼COO(最高執行責任者)である。氏によると、日本は世界でも3番目に民間投資が多い巨大市場だという。

宇宙ベンチャーの世界が独特なのは、大学教員や研究室が母体となった、いわゆる「大学発ベンチャー」がほとんどだということだ。現在の日本の宇宙ベンチャーは50社ほどだが、それらのベンチャーへは年間100億円超の資金が投資されているという。

こうした業界特有の事情を踏まえ、近年、国際競争が過熱している宇宙ビジネスを日本で拡大していくにはどのような取り組みが必要か。7月7日に東京・日本橋で開催された、日本航空宇宙学会宇宙ビジネス共創委員会主催のシンポジウムでは、ベンチャー企業の経営者や投資家らが集まり、課題を議論した。

宇宙ビジネス拡大のカギを握る大学

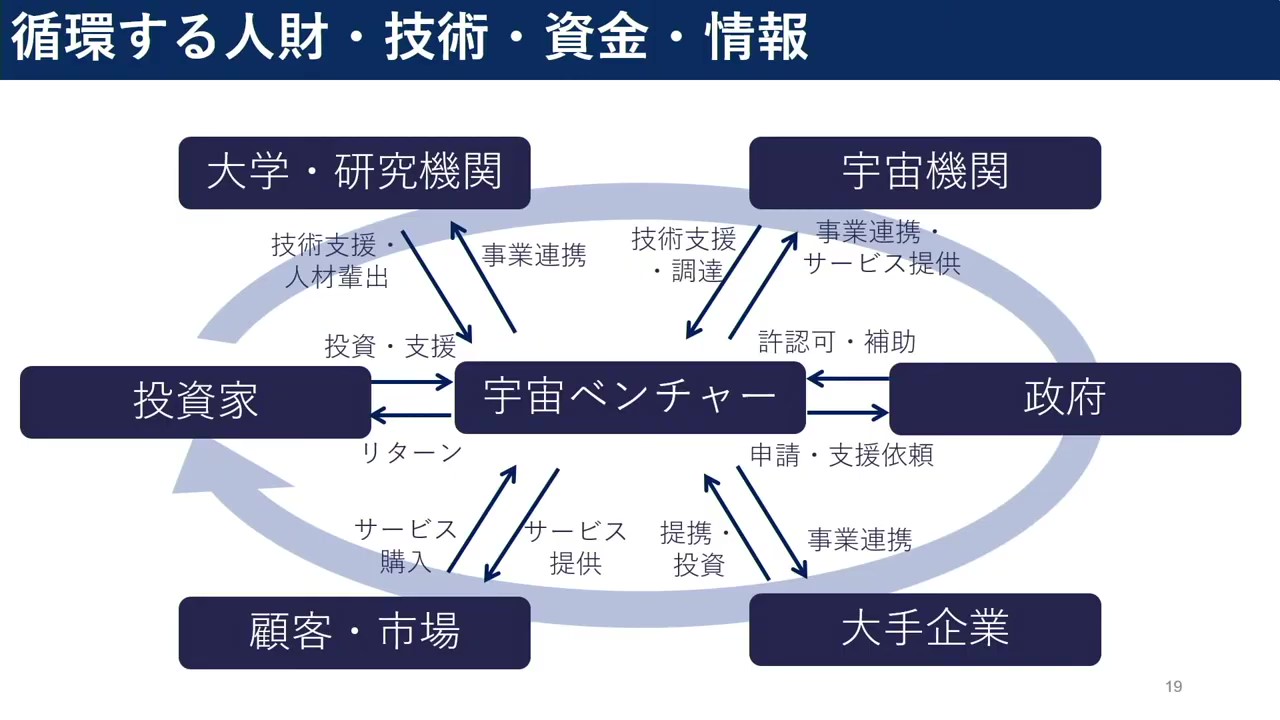

冒頭のSPACETIDEの佐藤COOは、「宇宙ベンチャーの周りには、投資家や研究機関、企業などさまざまな組織や団体が取り巻いている。宇宙ビジネスを成り立たせるにはどれも必要で、これら全てと何らかの形でやり取りをしていくことが求められる」とする。

続いて登壇した、宇宙ビジネスの支援などを手掛けるsorano me(ソラノメ)の城戸彩乃社長は、佐藤COOの見解に同意しつつ、宇宙ベンチャーには学生・卒業生主体のケースと教員主体のケースがあると述べ、起業パターンにも「研究成果を活かした起業」「開発経験を活かした起業」「卒業後に起業、卒業した研究室と共同研究」などさまざまなケースが存在するとした。城戸社長は、「ベースラインとなる研究開発資金が得られたり、学生や教職員の人財確保ができたりする利点があるものの、卒業する学生の知見を残しておかなければならないなどの課題がある」との私見を述べた。また、現状では売上規模5000万円未満のケースが7割を占め、赤字企業も多いという。IT企業などに比べて投資回収までに時間がかかるため、いわゆる「死の谷」を乗り越えるためのハードルも高い。

モノを売る力も必要

宇宙ベンチャーの「当事者」たちは実際にどう取り組んでいるか。シンポジウムには、インターステラテクノロジズの稲川貴大代表取締役、アクセルスペースの宮下直己取締役最高技術責任者(CTO)が登壇した。

稲川代表のインターステラテクノロジズは、北海道の大樹町に拠点を置いて小型ロケットを開発している。厳密には大学発ベンチャーではないが、室蘭工業大学と共同研究しており、同大学内にも研究拠点を構えている。2019年5月には、国内の民間企業が独自開発したロケットとしては初めて宇宙空間に到達することになった、小型観測ロケット「MOMO」の打ち上げに成功している。

稲川代表は、「インターステラテクノロジズは創業者の堀江貴文から資金的なサポートを受け、任意で集まってきたエンジニアたちの草の根運動的な努力によって立ち上がった」としつつも、「メンバーには北海道大学の宇宙環境システム工学研究室のOBが多く、ロケットに関する技術は大学で鍛えられたと言っていい」と話す。

現在は、ロケット打ち上げに際してスポンサーを募り、広告収入を得ているが、「ロケットは基本的に輸送業なので、荷物を預かってその配送料をいただくことが主事業。一方で、スペースXのようにロケットと人工衛星を統合すればスターリンク(宇宙インターネット計画)のような事業も可能になる。ロケットを持っていれば、その先の発展性のある事業にも結びつけられます」と述べ、ロケットをキーとした事業展開の可能性を紹介した。

宮下CTOのアクセルスペースは、超小型人工衛星の開発によって地球観測プラットフォーム「AxelGlobe(アクセルグローブ)」を形成し、民間企業などに地球観測データを提供する。2008年に創業し、現在5機体制で日本を含む中緯度域を2日に1回撮影できるようになり、2023年には10機体制にして1日1回世界をモニタリングすることを目指している。

宮下CTOは、「起業のタイミングで先輩起業家と出会ったことが大きかった」と述べ、ウェザーニューズ創業者の故石橋博良氏が語った、「ハウ・マッチではなくハウ・ワンダフルから始めよ」という言葉を紹介した。「金儲けよりも前に、自分がこれは絶対にやりたいんだ、これがおもしろいんだという気持ちが大変重要だと思います」。

また、「エンジニアはものづくりに集中してしまうが、ビジネスを進めるにはサポートデスクやカスタマーサポートも必要になる」とし、「ものづくりからサービスへ昇華させるにはどうすればいいのかなど、エンジニアだけでは解決しない部分には、きちんとマネタイズして人財を揃えておくことが次のフェーズに繋がる」との考えを述べた。

アクセルスペースの事業概要

アクセルスペースの事業概要こうした意見を受けて、ベンチャー企業へ資金提供する立場からの見解を述べたのが、スパークス・イノベーション・フォー・フューチャー 代表取締役の見學信一郎社長である。スパークス・イノベーション・フォー・フューチャーは、投資顧問会社スパークス・グループの子会社。2020年6月に、宇宙開発に関わる人材・技術を支援する「宇宙フロンティアファンド」を設立した。宇宙系ベンチャーは他のセグメントと比べると投資機会が少ないため、同社でもどこに投資をするのかよりも、投資後のビジネスやサービスの作り込みの支援に力を注いでいるという。

見學社長は、宇宙系ベンチャーの「リスクとチーミングを見て投資可否を判断している」と言う。「CEOがいて、技術がわかるCTOや財務がわかるCFOといった得意分野を持つ人がいるかどうか。人財を確保したり面倒を見たりできる専門家がいるチームは、成長が比較的早いように思えます」(見學社長)。

さらに見學社長は、宇宙ベンチャーは売上がない時点でも大きな企業価値がついているが、「これはバイオ産業と宇宙産業だけ」と指摘。「バイオ産業の場合は、新型コロナウイルスのワクチン開発のように一気に赤字を解消できる例がある。宇宙にも似たような期待があるとはいえ、本当にしっかりモノを売る力をつけていかないと期待外れになって、後続のベンチャーにも悪い影響を与えかねません」と注意を促した。

日本航空宇宙学会宇宙ビジネス共創委員会の委員長も務める慶應義塾大学大学院の神武直彦教授は、学術研究に関わる研究者が宇宙ベンチャーに関わるメリットについて、「投資家は宇宙ベンチャーを始めたい人を連れて来てコメントを求めるが、こちらもそういった人の話を聞くことでいろんな知識が得られます。自分にとって関係がないように見えて、実はそうでもないことに気づけることでマインドが変わる可能性もあります」と指摘。

また、宇宙ビジネス共創委員会 委員長の立場から、「ニュースペースとレガシースペースをうまく調和させるのは、アカデミアの重要な役割だと思います」と述べ、「日本航空宇宙学会には、マーケティングや営業、サービスというところにも活動の幅を広げることも重要になってくると思う」と意見を述べた。

- 人気の記事ランキング

-

- What comes next for AI copyright lawsuits? AI著作権訴訟でメタとアンソロピックが初勝利、今後の展開は?

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #33 バイブコーディングって何だ? 7/30イベント開催のお知らせ

- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ

- Namibia wants to build the world’s first hydrogen economy 砂漠の国・ナミビア、 世界初「水素立国」への夢

- Why the US and Europe could lose the race for fusion energy 核融合でも中国が優位に、西側に残された3つの勝機

- Google’s electricity demand is skyrocketing グーグルの電力使用量が4年で倍増、核融合電力も調達へ

- 元田光一 [Koichi Motoda]日本版 ライター

- サイエンスライター。日本ソフトバンク(現ソフトバンク)でソフトウェアのマニュアル制作に携わった後、理工学系出版社オーム社にて書籍の編集、月刊誌の取材・執筆の経験を積む。現在、ICTからエレクトロニクス、AI、ロボット、地球環境、素粒子物理学まで、幅広い分野で「難しい専門知識をだれでもが理解できるように解説するエキスパート」として活躍。