グーグルの電力使用量が4年で倍増、核融合電力も調達へ

グーグルはMIT発のスタートアップ企業から核融合炉を使って発電された電力を購入する契約を締結した。一方、同社のエネルギー使用量は2020年に比べて倍増している。 by Casey Crownhart2025.07.04

- この記事の3つのポイント

-

- グーグルが核融合企業と200メガワットの電力購入契約を締結した

- グーグルのデータセンター電力使用量が2020年から倍増している

- 同社の温室効果ガス排出量は2019年以降50%以上増加している

グーグルから今週、エネルギー関連の大きなニュースが2つ発表された。1つは、核融合企業の初の発電所から電力を購入する契約を結んだというもの。もう1つは最新の環境報告書の発表で、同社のデータセンターにおけるエネルギー使用量が2020年から倍増していることが示されたことだ。

これら2つのニュースを合わせて見ると、人工知能(AI)時代に突入してエネルギー需要と排出量が急増する中で、巨大テック企業がデータセンターに供給するクリーン電力をどれほど必死に追い求めているかが明らかになる。もちろん、グーグルはその詳細を公表していないため、排出量のうちAIに起因する割合は正確には分からない(これ自体も問題だ)。では次に何が起きるのか、そしてこれらすべては何を意味するのだろうか。

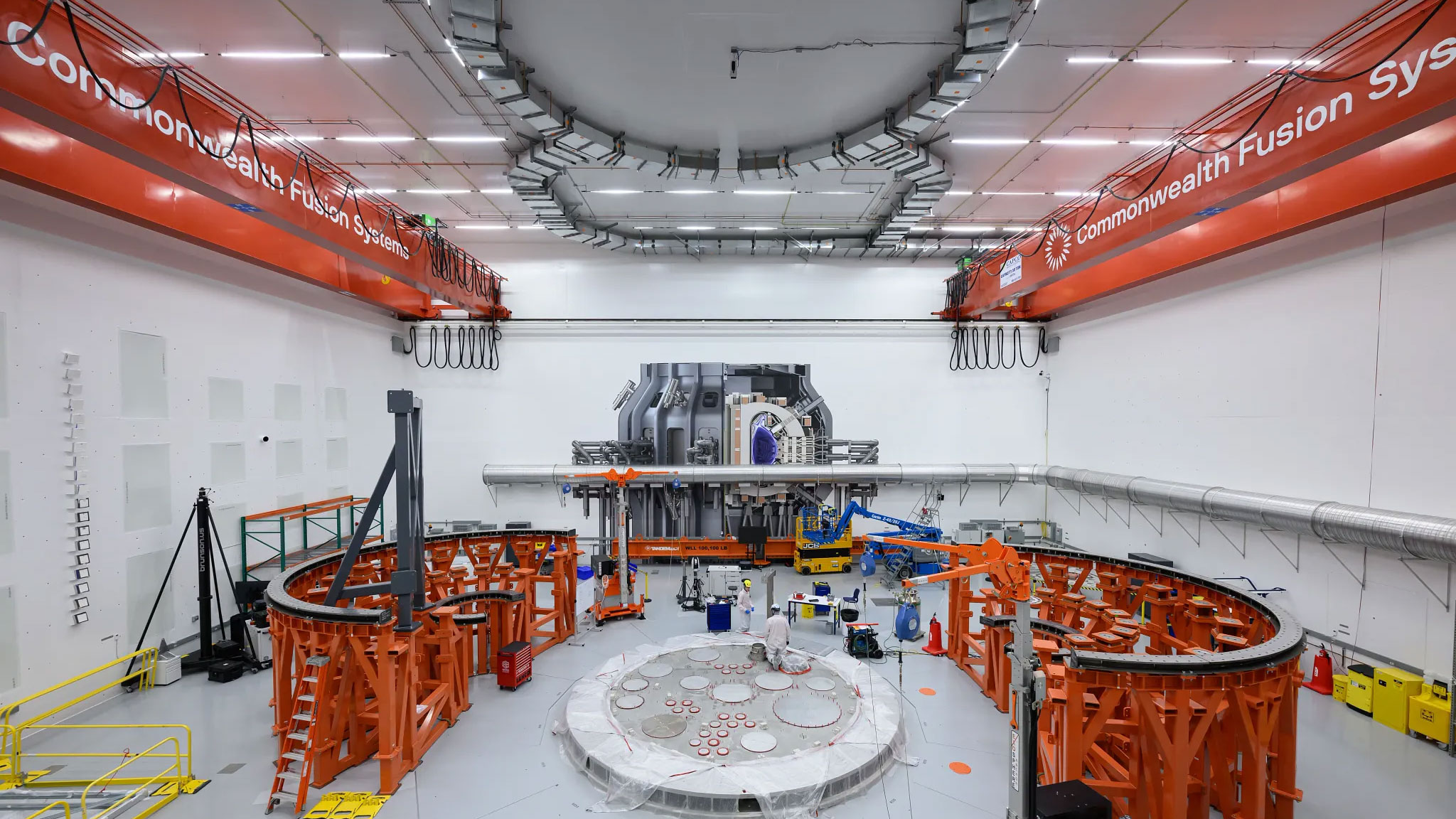

まずは、核融合のニュースから見ていこう。グーグルがコモンウェルス・フュージョン・システムズ(Commonwealth Fusion Systems)と結んだ契約は、同社に200メガワットの電力を供給することを目的としている。この電力は、米国バージニア州に計画されている同社初の商業用発電所「アーク発電所(Arc power plant)」から供給される予定だ。グーグルの契約は、この発電所の総容量の半分を占める。

重要なのは、この発電所がまだ存在していないことだ。実際には、ボストン郊外にある実証炉「スパーク(Sparc)」をまず稼働させる必要がある。私が昨年秋に訪れたその施設は、2026年の完成を目指している。

ちなみに、今回の契約は巨大テック企業と核融合企業との間の初めての取引ではない。マイクロソフトは数年前にヘリオン(Helion)と契約を結び、2028年に稼働予定の発電所から50メガワットの電力を購入する計画だ。この取引に対しては、専門家から懐疑的な意見も出ている。本誌のジェームス・テンプル編集者が以前の記事で詳しく報じている。

それでもなお、今回のグーグルの発表は核融合分野にとって大きな節目である。契約規模の大きさに加え、コモンウェルスはマサチューセッツ工科大学(MIT)のプラズマ科学・核融合センターからスピンアウトした企業であり、業界内でもっとも早く商業用プラントを実現する可能性が高いと見られているからだ(なお、MITテクノロジーレビューはMITが所有するメディアだが、編集権は独立している)。

グーグルの幹部は、今回のプロジェクトのスケジュールについて非常に率直だった。「我々は確実にこれを長期的な取り組みと見なしています」。同社の先端エネルギー部門の責任者であるマイケル・テレルは、今回の契約に関する記者会見でこう述べた。

グーグルの核融合への参入は、同社が最新の環境報告書を発表してからわずか数日後に明らかになった。報告書ではいくつかの成果が強調されており、中には目を引く数字もあったが、決して良いものではなかった。

グーグルの温室効果ガス排出量は2019年以降で50%以上増加しており、昨年だけでも6%の上昇を記録している。今世紀末までに排出量を実質ゼロにするという同社の目標に対して、明らかに逆行する結果だ。

同社はこれまで、次世代原子力や地熱増産システム(enhanced geothermal systems)といった先進技術への巨額投資を含むクリーンエネルギー・プロジェクトに数十億ドルを投入してきた。こうした取り組みは排出量の増加を一定程度抑制する効果はあったものの、急増するエネルギー需要に追いつくのはほぼ不可能だ。

2023年のデータによれば、グーグルのデータセンターにおける電力使用量は前年比で27%増加し、2020年比で2倍以上、30テラワット時を超えている。これはアイルランド全体の年間電力消費量にほぼ匹敵する。

AIが主流化し、グーグルの製品や事業全体に広がっている状況を踏まえれば、AIが電力需要増加の主因だと考えるのは自然なことだろう。しかし、グーグルの報告書はAIの役割を軽視している。私が特に印象に残った一節を以下に紹介する。

「我々の増大する電力需要がAIだけによってもたらされているわけではないことに注意することが重要です。グーグル・クラウドの急速な成長、検索への継続的な投資、ユーチューブの拡大なども、この全体的な成長に寄与しています」。

この声明は非常に曖昧であり、どれほどAIが影響しているのかはまったく明らかではない。相対的な寄与度について本誌が問い合わせたところ、グーグルのマラ・ハリス広報担当は「AIによる割合は個別には公開していません」とメールで回答した。その後、情報自体を持っていないのか、あるいは単に共有しないのかを確認したが、返答はなかった。

ここで再度、主張したい。AIとエネルギーに関する最近の特集でも述べたが、大企業はAIによるエネルギー需要について、もっと透明性を持って情報を開示すべきである。このテクノロジーの影響を私たちは推測すべきではない。

グーグルは、野心的な気候目標の設定とその達成に向けて、多大な努力と資源を投入してきた。しかし、同社および業界全体のエネルギー需要が急増し続ける中、この問題はますます困難になっており、今後の道筋を示すうえで、より高い透明性が欠かせないことも明白である。

- 人気の記事ランキング

-

- Stratospheric internet could finally start taking off this year グーグルもメタも失敗した 「成層圏ネット」再挑戦、 2026年に日本で実証実験

- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ

- The first human test of a rejuvenation method will begin “shortly” ハーバード大教授主導の 「若返り治療」初の試験へ、 イーロン・マスクも関心

- Microbes could extract the metal needed for cleantech 微生物で「老朽鉱山」再生、バイオマイニングは金属需要に間に合うか

- What’s next for EV batteries in 2026 米国後退、加速する中国支配 EVバッテリー市場、 2026年はどう動く?

- ケーシー・クラウンハート [Casey Crownhart]米国版 気候変動担当記者

- MITテクノロジーレビューの気候変動担当記者として、再生可能エネルギー、輸送、テクノロジーによる気候変動対策について取材している。科学・環境ジャーナリストとして、ポピュラーサイエンスやアトラス・オブスキュラなどでも執筆。材料科学の研究者からジャーナリストに転身した。