「細胞超越性」への一歩か?

迷路を解く、大腸菌の

分散コンピューティング

種類の異なる大腸菌が協力し合って迷路問題を解くという、驚くべき研究が実施された。生物による分散コンピューティングが利用できるようになれば、農業や医薬品など幅広い分野の複雑な問題解決に役立つかもしれない。 by Siobhan Roberts2021.11.22

大腸菌は私たちの腸内で増殖し、時に不幸な影響をもたらすが、ほんの数例を挙げるだけでも、DNA、バイオ燃料、そしてファイザー製の新型コロナウイルスワクチンなどの科学的進歩に役立つものである。現在、この多才な大腸菌の新たな活躍が注目されている。古典的な計算迷路の問題を、分散コンピューティングを用いて解くことができるのだ。つまり、遺伝子操作された異なる種類の細胞間で必要な計算を分担するのである。

- この記事はマガジン「量子時代のコンピューティング」に収録されています。 マガジンの紹介

この巧みな芸当は、生物回路を電子回路のように仕立て、コンピューターのように簡単に細胞をプログラムすることを目指す合成生物学によるものだ。

この迷路実験は、一部の研究者が合成生物学の有望な方向性としてみなしているものの一例である。すなわち、1種類の細胞を操作してすべての作業をさせるのではなく、それぞれ異なる機能を持つ複数の種類の細胞を協働させるのである。これらの遺伝子組み換え微生物が連携することにより、自然界の多細胞ネットワークのように「計算」して問題を解決することができるかもしれない。

これまでのところ、良くも悪くも生物学のデザインの力を完全に活用することはできておらず、合成生物学者は頭を抱えている。「自然にはこのようなことができるのですが(脳の働きを考えてみてください)、生物学を利用して、自然の持つ圧倒的なレベルの複雑さで設計する方法は、私たちにはまだ分からないのです」と、ハーバード大学の合成生物学者であるパメラ・シルバー教授は言う。

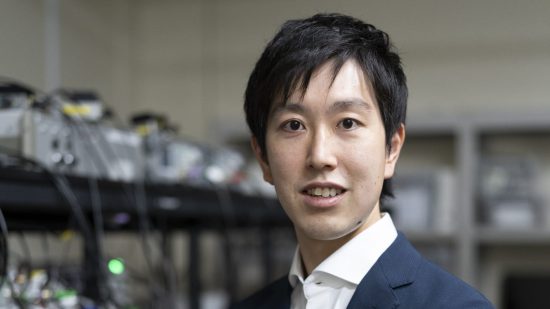

迷路ソルバーとしての大腸菌の研究は、コルカタのサハ核物理学研究所の生物物理学者であるサングラム・バーグ准教授を中心に進められている。これはシンプルで楽しいトイ・プロブレムである一方で、細胞間の分散コンピューティングの原理を証明するものでもあり、より複雑で実用的な計算問題の解決に応用できる可能性を示している。このアプローチがより大きなスケールで機能すれば、医薬品から農業、宇宙旅行に至るまで、あらゆる分野に応用できるかもしれない。

「人工的に作られた生物システムでより複雑な問題を解決するためには、このように負荷を分散させる能力を確立することが重要となります」と、トロント大学の生物工学者であるデイヴィッド・マクミラン准教授は話す。

バクテリアの迷路の作り方

大腸菌にこの迷路問題を解かせるには工夫が必要だった。迷路といっても、大腸菌が手入れの行き届いた生け垣のある迷宮をさまよっていたわけではない。むしろ、大腸菌はさまざまな迷路の構成を分析したのだ。設定はこうだ。試験管1本につき1つの迷路があり、それぞれの迷路は異なる化学物質の混合物によって生成されている。

化学物質の組み合わせは、迷路問題を表す2×2のグリッドに応じて決められた。グリッドの左上のマスが迷路のスタート地点で、右下のマスが目的地である。グリッド上の各マスは、他のマスへの道が開いていたり、塞がれていたりするため、16通りの迷路が考えられる。

バーグ准教授と彼の同僚は、この問題を0と1で構成される真理値表に数学的に変換し、生成可能なすべての迷路構成を示した。そして、その構成を4種類の化学物質を組み合わせた16種類の混合物に対応付けた。それぞれの化学物質の有無は、迷路の特定のマスが開いているか、閉じているかに対応している。

バーグ准教授の研究チームは、複数の大腸菌セットを作成した。化学物質を検出・分析するための異なる遺伝子回路を持つ大腸菌のセットである。この大腸菌の混合群は、ともに分散コンピューターとして機能する。様々な細胞群がそれぞれ計算の一部を担い、化学情報を処理して迷路を解くのである。

実験では、研究者はまず大腸菌を16本の試験管にを入れ、それぞれに異なる構成の化学迷路を加えて、大腸菌を放置し増殖させた。48時間後、大 …

- 人気の記事ランキング

-

- America’s new dietary guidelines ignore decades of scientific research 「ステーキとバターを食べよ」米国の新食事ガイドラインが波紋

- This company is developing gene therapies for muscle growth, erectile dysfunction, and “radical longevity” まず筋肉増強、勃起不全・薄毛も——「長寿」治療謳う企業が試験

- Text-to-image AI models can be tricked into generating disturbing images AIモデル、「脱獄プロンプト」で不適切な画像生成の新手法

- Meet the man hunting the spies in your smartphone 20年間、独裁国家を追った研究者は今、米国を監視している