5Gから6Gへ、通信の世界的研究者・太田 香教授「U35」へのメッセージ

室蘭工業大学コンピュータ科学センター長/大学院工学研究科教授として、情報通信や情報ネットワーク分野の研究に携わる太田 香氏。これまで取り組んできた無線通信環境の向上に関わる研究に加え、新たに進めているAIと医療・ヘルスケアを結ぶ研究、そしてイノベーターの条件について話を聞いた。 by Noriko Higo2025.07.22

MITテクノロジーレビューが主催する世界的なアワードの日本版「Innovators Under 35 Japan(イノベーターズ・アンダー35ジャパン)」が、2025年度も開催される。7月31日まで候補者の推薦および応募を受付中だ。

本年度の審査員の1人である太田 香氏は情報通信ネットワークを専門に研究しており、近年では、高周波数帯を活用するための特殊な反射板を使った通信効率の向上、およびその設置場所の最適化を進めている。太田氏に、その研究内容や現在注目している分野、さらに「Under 35」世代に求められることについてインタビューした。

◆◆◆

枯渇する通信の周波数帯、高周波数帯を用いて課題解決を目指す

──太田先生が取り組んでいる研究について教えてください。

室蘭工業大学コンピュータ科学センター長/大学院工学研究科教授

2006年会津大学卒業。2008年オクラホマ州立大学コンピュータ科学修士課程修了。2012年会津大学コンピュータ理工学研究科博士課程修了。2010年~2011年カナダウォータールー大学訪問研究員、2012年東北大学JSPS特別研究員を経て、2013年より室蘭工業大学大学院工学研究科助教、准教授、教授(現在)。2023年より同コンピュータ科学センター長。専門は情報通信ネットワーク。2019年、2021年、2022年クラリベイト・アナリティクス高被引用論文著者、2023年文科大臣表彰若手科学者賞、2024年志田林三郎賞など受賞。

「情報通信で社会を便利にしたい」というのが研究の軸となっています。大きな分野としてはコンピューターサイエンスですが、その中でも特に情報ネットワークを専門としています。簡単に言うと、情報をやり取りするために世界に張り巡らされた通信網の送信元から受信先まで、どのように効率的にデータを届けるかというのが研究テーマです。

最近は、主に無線通信の電波や周波数の上手な使い方を研究しています。背景にあるのは、やり取りされるデータ量が増大していることで、周波数帯が枯渇してきているという現状です。そこで、空いている周波数帯、具体的にはミリ波などの高い周波数帯を使っていこうという流れになっています。

ただ、周波数帯は高くなればなるほど直進性が高くなり、障害物に弱いという電波特性があります。それを物理的に解決するためには、例えば基地局アンテナをたくさん立てて障害物で陰になる部分をなくす方法がありますが、その分設置コストがかかります。コストはうまく抑えながら、高周波数帯を使うための方法が求められています。

──太田先生は、高周波数帯を使うための反射板について研究されているとのことですが、これはどのようなものですか?

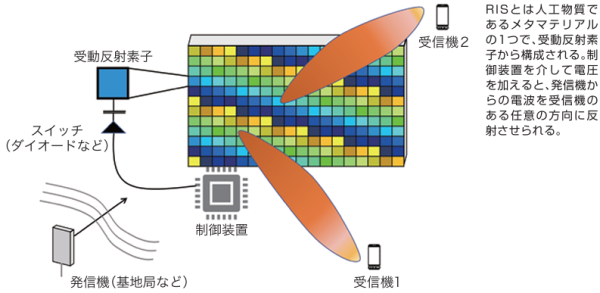

反射は従来、電波同士の干渉を生むので通信には好ましくないとされていましたが、電波を反射させることで、障害物に弱い高周波数帯であっても、任意の方向に通信範囲を拡大できます。電波の反射には、自然界の物質にはない振る舞いをする人工物質のメタマテリアルである「Reconfigurable Intelligent Surface(RIS)」と呼ばれる特殊な反射板を用います。RISは反射角や屈折率を制御でき、反射方向も自由に定めることができます。また、基地局アンテナを立てるよりもコストも抑えられます。

といっても、RISをただ置けばいいというわけではありません。どこにどのような反射板を配置するかという最適化問題と、反射板を構成する反射素子をどのように構成するかという組み合わせ最適化問題があって、その両方から効率の良い方法を考える必要があります。

──RISを活用した高周波数帯は、すでに社会の中で使われているのでしょうか?

実験レベルでは使える状態ですが、実際の運用はまだほとんどされていません。その理由は、26~28GHzのミリ波のような高い周波数帯に対応している基地局がまだ限定的ということです。また、ミリ波対応の携帯端末も販売されていますが、普通の端末より高額なこともあってそれほど普及していないのが現状です。まずは、高周波数帯の通信環境を利用するメリットを訴求するといったところから、整理していく必要があると考えています。

AIの判断過程の「見える化」で次の段階へ

──太田先生が現在の研究分野に興味を持ったきっかけ、原点について教えてください。

遡ると、高校生だった1990年代後半にインターネットが家庭に普及し始めて、「家にいながら世界中の人とコミュニケーションが取れるのはすごい」と思ったのが最初です。そこからコンピューターに興味を持ち、コンピューターを専門的に学べる大学へと進みました。

その後、研究室配属のタイミングで、ちょうど「ユビキタスコンピューティング」という言葉が流行り始めました。ユビキタスコンピューティングは、社会や生活のあらゆる場所にコンピューターがあってどこからでもつながるという概念ですが、それがとても面白いと思ったのでネットワーク系の研究室を選びました。

──「ユビキタスコンピューティング」の後には「IoT」というキーワードも登場しました。あらゆるものがインターネットにつながる社会は実現していると思いますか?

モノ自体がつながるというのは、すでに実現できていると思っています。ただ、ユビキタスコンピューティングには、パーソナライズされたサービスが提供されるというイメージがあります。今は、AIが非常に進展を見せているので、AIとIoTをつなげていけば、ユビキタスコンピューティングで提唱されていた世界というのはもっと実現に近づいていくと私は考えています。

そのためには、AIがエージェント的に動く必要があるのですが、現時点ではAIはブラックボックスで未知の部分が多く、完全に任せられる段階ではありません。そこは、1つの課題だと思っています。ただ、AIの仕組みを研究されている方もたくさんいらっしゃるので、AIの判断の過程が「見える化」されれば、将来的にはもっとさまざまなサービスにAIを導入できるのではないでしょうか。

──先生が現在注目している社会課題、その課題を解決するためのテクノロジーがあれば教えてください。

最近は、サービス寄り、アプリ寄りの研究にも興味があります。先ほどもお話したようにAI、そしてLLM(大規模言語モデル)が普及してきたので、そうした技術を使って個人や社会に役立つサービスがつくれないかと考えています。

例えば、すでにあるようなウェアラブルデバイスを進化させて、個人にカスタマイズした健康管理ができるツールです。実現に向けて、医学系や神経科学の分野の先生方などさまざまな専門家の方とディスカッションもしています。ただ、いろいろ話をうかがうと、健康と不健康を分ける閾値は個人差がかなりあるようで、どういったデータでどのように判断していくのかという部分は、かなり難しいとも感じています。

──最終的にどのようなことを目指していますか?

1つは、「未病」と言われる、病気ではないけれどなんとなく不調という状況を判別できないかと考えています。何をターゲットにするかにもよりますが、どんなデータを扱うと「未病」を判断できるのか、それがクリアになれば必要なデバイスやセンサーはこちら側で考えられるかもしれません。今は、どのようなデータを使って、どう判断するのが良いのか、それをディスカッションしている状況ですね。

また、アイデアレベルですが、AIやLLMを使って個人のメンタルヘルスに関わることができないかというのもあります。最近は、チャット GPTに相談したり愚痴を聞いてもらったりという人もいます。そうした日常の会話を記録して、内容の変化などからメンタルの状況を判断して、例えば鬱状態に陥る前の早い段階で医療につなげるといったことができるのではないかと思っています。

頭で考えていることと、自分で形にすることの間には“1光年”の差

──太田先生が思う「イノベーター」のイメージと、「Under 35」世代がやるべきことを教えてください。

まず、私の思う「イノベーター」は、社会を変えるような技術を生み出す人のことです。そして、そのためにはリスクを恐れずにチャレンジできる人のことだと思います。チャレンジし続けた人だけが、イノベーターになれるのではないでしょうか。

特にアカデミアの世界にいる研究者であれば、「Under 35」の若い世代はとにかく論文をたくさん書くべきだと思います。

また、これは若い頃に限りませんが、研究者の道を選んだということは、何か面白いものを見つけて好奇心を持って探究していきたいという思いがあるはずです。その気持ちを常に忘れずに、「ワクワクする」「面白そう」という視点を持って研究を続けることが重要です。

──最後に、現在「Innovators Under 35 Japan」への応募を検討している人へのメッセージをお願いします。

私は現在、科学技術振興機構(JST)の先端国際共端国際共同研究推進事業(ASPIRE:Adopting Sustainable Partnerships for Innovative Research Ecosystem)において、「6Gのための超次元的情報通信技術の創出」というテーマで研究を実施しています。このプロジェクトは国際共同研究を通じて国際頭脳循環を加速するものです。プロジェクトを通じて感じたことでもありますが、若い人にはできるだけ外に出て、知らない世界を見て、さまざまな人とコミュニケーションを取るべきだと伝えています。研究者は高い専門性を備えることが求められますが、好奇心と探究心を持ち続けるには、さまざまな刺激に触れる必要があると考えているからです。

Innovators Under 35 Japanに応募することも、そうした刺激の1つになるのではないでしょうか。また、応募の際には書類を書く必要がありますが、頭の中にあるものをアウトプットすることにも大きな意味があります。研究発表や論文執筆も同様ですが、頭で考えているだけと、自分で形にすることの間には、“1光年”ほどの差があります。

Innovators Under 35 Japanは、複数回の応募も可能だそうですね。何度か応募を重ねて受賞された方もいるとのことなので、これまでやってきたことを一旦目に見える形にするためにも、ぜひ応募してみてほしいですね。

MITテクノロジーレビューは[日本版]は、才能ある若きイノベーターたちを讃え、その活動を支援することを目的とした「Innovators Under 35 Japan」の候補者を募集中。詳しくは公式サイトをご覧ください。

- 人気の記事ランキング

-

- Stratospheric internet could finally start taking off this year グーグルもメタも失敗した 「成層圏ネット」再挑戦、 2026年に日本で実証実験

- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ

- The first human test of a rejuvenation method will begin “shortly” ハーバード大教授主導の 「若返り治療」初の試験へ、 イーロン・マスクも関心

- A new CRISPR startup is betting regulators will ease up on gene-editing 期待外れのCRISPR治療、包括的承認で普及目指す新興企業

- How AGI became the most consequential conspiracy theory of our time 変人の妄想から始まった 「AGI(汎用人工知能)」 陰謀論との驚くべき共通点

- 肥後紀子 [Noriko Higo]日本版 フリーランスライター

- ライター・編集者