藤木庄五郎:経済の力でネイチャーポジティブ時代を動かす起業家

バイオームの創業者でCEOの藤木庄五郎は、市民参加型で収集した生物データを基盤に、企業や自治体向けのビジネスを展開。ネイチャーポジティブという世界的潮流を追い風に、国内から海外へと生物多様性保全の事業化を広げている。 by Yasuhiro Hatabe2025.10.16

生物多様性の保全は、気候変動と並ぶ地球規模の危機として国際的な認識が高まっている。2022年の生物多様性条約締約国会議(COP15)では「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択され、2030年までに自然を回復軌道に乗せる「ネイチャーポジティブ」という世界目標が掲げられた。特筆すべきは、企業の情報開示が世界目標に組み込まれたことだ。自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)による枠組みも整備され、企業は生物多様性保全を経営上のリスクであり機会として、真剣に向き合うようになった。

ゲーム感覚で生物データを収集

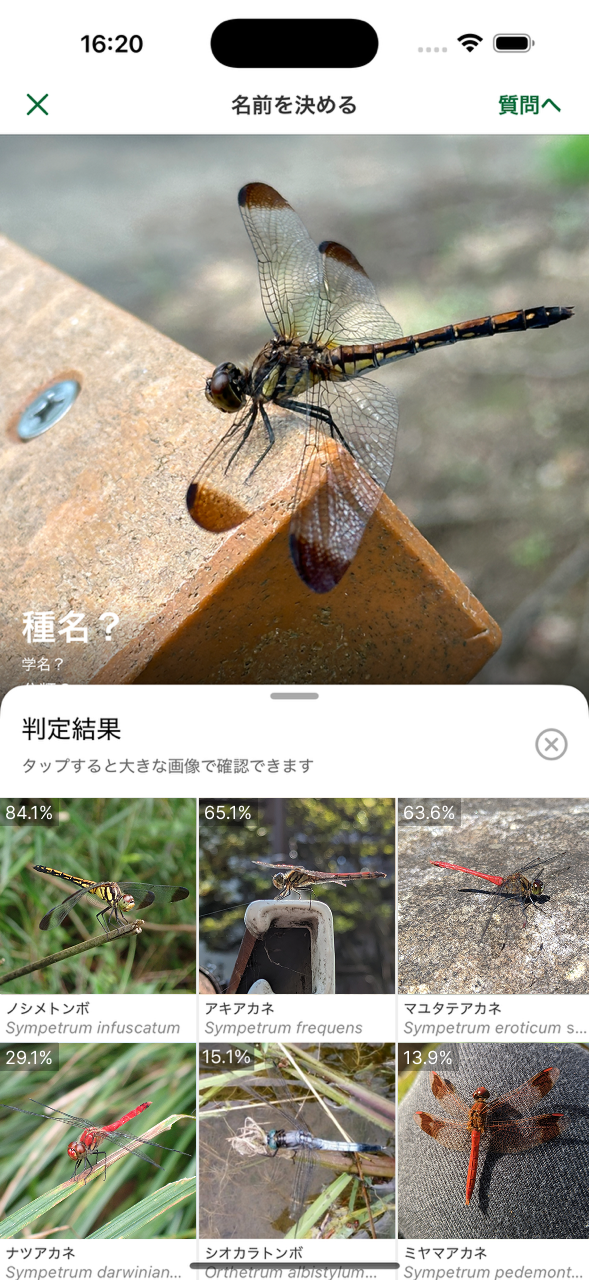

バイオーム創業者でCEOの藤木庄五郎は2021年、「Innovators Under 35 Japan(35歳未満のイノベーター)」に選出された。生物多様性の保全が「お金を生まない」という根本的な問題に着目し、ビジネスとして成立させる仕組みを構築したことが評価された。世界に存在する40億台以上のスマートフォンを生物の観測拠点にするという発想から生まれた「いきものコレクションアプリBiome(バイオーム)」は、ゲーミフィケーションやSNSの要素を取り入れ、市民が楽しみながら生物データを収集できる仕組みを実現した。

それから4年近く経過した現在、バイオームは大きな成長を遂げている。アプリのダウンロード数は当時の40万から120万へと増加し、登録された生物データは200万件から1000万件を超えた。

海外展開と広がるビジネス機会

事業面での最大の変化は、グローバル展開の本格化だ。2021年には国内のみだった事業は、現在ガーナ、インドネシア、フィリピン、ボリビア、ブラジル、エクアドル、パラオの7カ国に広がった。「生物多様性が豊かなグローバルサウスの国々に優先的に展開している」と藤木は説明する。さらに、Biomeアプリの海外ベータ版配布によるPoCの開始を、2025年11月に予定している。英語を含む多言語対応はすでに進んでいるが、各地域の生物種データの整備に時間を要していた。今回、その準備が整い本格展開となる。

国内事業も大きく拡大した。環境省との連携は継続しながら、自治体は80以上、取引先企業は約700社に上る。これらの顧客に提供するサービスの多くは、アプリを通じて市民が収集した生物データを活用したものだ。自治体向けには市民参加型の生物調査プロジェクトや外来種対策、希少生物エリアの特定による土地利用政策への反映などを支援する。企業向けはTNFD関連の情報開示支援が増加している一方で、社員教育プログラムや自然共生サイトの認定支援、さらには生物多様性クレジットなどの金融商品開発まで、多様なサービスを展開している。

「情報開示が世界目標に入ったことで、企業も無視できない世界条約になった」と藤木は話す。2010年に設定された2020年までの世界目標「愛知ターゲット」の達成率が1割程度だった反省を踏まえ、新たな枠組みではより具体的で拘束力の強い内容になったことが、ビジネスの追い風となっている。

プロダクト面では、スマホアプリ以外にも、企業や自治体向けの生物調査支援ツール「BiomeSurvey(バイオームサーベイ)」、生物の分布を可視化する「BiomeViewer(バイオームビューアー)」などを展開。このBiomeViewerは5万種近い生物の生息エリアを予測する解析サービスで、TNFD公認ツールとなっている。KDDIの事例では、全国数十万カ所の基地局の周辺環境を調査、その中で生物に与える影響を分析し、優先的に対策を取るべき拠点を特定するなど、具体的な成果を上げているという。

経済のエネルギーを環境保全へ

藤木が起業に至った原点は、学生時代のボルネオ島での体験にある。京都大学在学中、樹木群集のパターンと衛星画像を組み合わせて生物多様性を広域可視化する技術開発に携わっていた藤木は、調査のため2年以上にわたってボルネオ島の熱帯雨林でキャンプ生活を送った。そこで目にしたのは、商業伐採によって地平線まで更地と化した「元」熱帯雨林だった。

「そんな大変なことをこの規模でやるのは何なのか。それは経済のエネルギーでした」。現地の人たちが、時に危険を伴う伐採作業をするのは、生計を立てる手段だからだ。生きるために必要なお金を稼ぐという、抗いがたい経済の力が、巨大な渦となって熱帯雨林を飲み込んでいく。環境破壊を促進する経済の力を目の当たりにした藤木は、「この強力かつ本質的なエネルギーを利用しなければ、地球環境を守ることにはつながらない」という結論に至った。

博士号取得後、研究職ではなく起業の道を選んだのは、「環境を守ることが利益を生むことにつながる」ビジネスモデルを作り出すことが、最も社会にインパクトを与えられると考えたからだ。

生物の専門家が3分の1を占める組織

現在、バイオームは50名を超える企業になった。事業推進、システム開発に加え、組織の約3分の1を生物や生態学の専門家が占める。この専門性こそが同社の強みだ。「生物の専門家がいないと当社の価値は生み出せません」と藤木は強調する。

会社として研究活動にも力を入れており、論文発表や大学との共同研究に積極的に取り組む。藤木自身は経営に専念しているが、特に海外展開では現地への初期対応や調整を自ら担当し、「現地の人にとっては不安もあると思うので、丁寧に誠実に対応していきます」と言う。

生物多様性の保全に徹する

藤木が最も大事にしているのは、「事業が生物多様性保全につながるかという目線を必ず持つこと」だという。この考え方は社員全員にも徹底しており、「いくらお金になろうとも、保全につながらない事業は受けない」という明確な方針を貫いている。

データの取り扱いには細心の注意を払っている。中でも希少種の生息地情報については、密猟や違法な捕獲のリスクがあるため、システム上で強制的に非公開にしている。希少で高価な生物を守るための措置だ。

一方で、「人の便益、人の利益が達成できないといけない」とも考えている。「アプリを使うと人生が豊かになる、企業と一緒に事業を進めて着実に収益につながることが大事。人の豊かさと自然の豊かさの両立を常に考えています」。

ルールに応える技術開発へ

現在の最大の課題は、急速に整備されつつある国際的なルールに対応できる技術開発だという。「今まで自分たちが考える『正しい』開発をしてきましたが、ネイチャーポジティブに向けたさまざまなルールができてきたので、それに応える開発にシフトしていく必要があります」と藤木は説明する。ルールが希少種の観測・モニタリングを求めるなら、それを実現できる技術とサービスを提供しなければならない。そのため、衛星画像解析など新たな技術の組み込みを進めている。

今後の展望について、藤木は「世界全域で生物多様性を守っていく会社になりたい」と語る。7カ国から世界中へ、日本で成功したモデルを世界に広げていくことが目標だ。「アプリを開いて世界中の生物が見れたらおもしろくないですか。それを早く実現したいですね」という藤木の言葉からは、研究者として始まったキャリアを経て、ビジネスの力で地球環境を守るという壮大な夢への期待と情熱が感じられる。

「最も解決から遠い社会課題の一つ」といわれる生物多様性の保全に挑む藤木の取り組みは、ネイチャーポジティブへの世界的な潮流と相まって、本格的な成長段階を迎えている。経済のエネルギーを環境保全へと転換させる――その挑戦の先に広がる可能性に、藤木自身が最も期待を寄せている。

◆

この連載ではInnovators Under 35 Japan選出者の「その後」の活動を紹介します。バックナンバーはこちら。

- 人気の記事ランキング

-

- What’s next for Chinese open-source AI ディープシーク騒動から1年 中国のオープンモデルが 世界の開発者を席巻している

- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ

- EVs could be cheaper to own than gas cars in Africa by 2040 アフリカでEVがガソリン車より安くなる日——鍵は「太陽光オフグリッド」

- RFK Jr. follows a carnivore diet. That doesn’t mean you should. 「肉か発酵食品しか食べない」米保健長官が目指す「健康な米国」

- Why EVs are gaining ground in Africa アフリカ初のバッテリー工場も建設中、「次のEV市場」は立ち上がるか?

- 畑邊 康浩 [Yasuhiro Hatabe]日本版 寄稿者

- フリーランスの編集者・ライター。語学系出版社で就職・転職ガイドブックの編集、社内SEを経験。その後人材サービス会社で転職情報サイトの編集に従事。2016年1月からフリー。