低消費電力で通信できる

体内埋め込み型装置

Bluetooth信号をWi-Fi信号に変調することで、わずから消費電力で通信できる体内埋め込み型装置の実用化が見えてきた。 by Emerging Technology from the arXiv2016.07.30

マイクロエレクトロニクスの進歩により、センサーを人体のいろいろな部分に埋め込み、血糖値から脳波まで、あらゆることを監視できるかもしれない。センサーは、たとえば、てんかんやパーキンソン病などの病状を記録し、対処することにも役立つだろう。

この目標を実現するには、体内のセンサーが外の世界にデータを送信する必要があるが、問題は電力消費だ。特注のRFIDなら機能上はぴったりだが、大きくて、扱いにくく、消費電力が大きい。それよりも、スマートフォンや腕時計やタブレットなど、より携帯性のある日常的なスマートデバイスにリンクし、データを中継してもらう方がよさそうだ。

しかし、問題もある。スマートフォンや腕時計が利用できるBluetoothもWi-Fiも、比較的消費電力の少ない通信手段ではあるが、たとえばセンサーとして「スマート・コンタクトレンズ」を想定すれば、利用できる消費電力をはるかに上回るとわかる。したがって、体内に埋め込んだセンサーにBluetoothやWi-Fi経由で接続する方法はないし、センサーと簡単にその場で通信する方法もないのだ。

この状況は、ワシントン大学(シアトル)のジョシュア・スミス准教授の研究チームによって解決できるかもしれない。スミス准教授は、体内に埋め込まれた装置がBluetoothの無線信号を集め、Wi-Fiの伝送に利用する賢い方法を開発したのだ。研究チームは、この手法を実証するために、Wi-Fi対応の試作装置も作った。

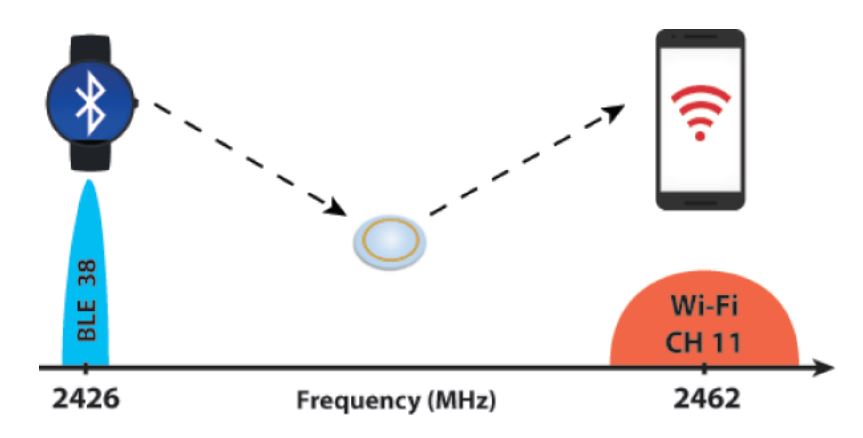

一見、Bluetooth信号をWi-Fiに変換することは不可能だと思って当然だ。そもそも、BluetoothとWi-Fiは別の周波数帯域で、まったく異なる伝送プロトコルを使っているからだ。

Wi-Fiは22MHzの帯域幅が必要で、スペクトラム拡散コーディングを使うのに対して、Bluetoothは最大2MHzの帯域幅が必要だ。Bluetoothが用いるガウス型周波数偏移変調では、1は250kHzのポジティブな周波数変調、0は250kHzのネガティブな周波数変調として表現される。つまり、BluetoothとWi-Fiは根本的に別のテクノロジーなのだ。

だが、スミス准教授の研究チームは、Bluetooth信号をWi-Fiに変換できる工夫を思いついた。この工夫が基づいているのは、Bluetoothの送信機に1または0の信号を連続的に発生させ、ホワイトノイズの連続的なトーンを作り出すというアイデアだ。

このノイズをスマートコンタクトレズなどの体内埋め込み型装置が受信し、後方散乱と呼ばれるプロセスによりWi-Fi仕様に沿った信号に変換し、再送信する。こうして、Wi-Fiのどこかのチャンネルに周波数変換され、802.11b Wi-Fi伝送プロトコルに沿うように調整されるのだ。

実験により、この変換過程はエネルギー効率が究極的に高く、「2Mbpsの802.11bパケットを生成するのに、合計28μWを消費しました」と研究チームはいう。

もちろん、電気に詳しい人なら、このプロセスは、Bluetooth周波数の反対側に鏡像信号を生成し、打ち消しあって無駄になるか、最悪、他の信号と干渉してしまう、というだろう。

スミス准教授は、この問題を回避するための工夫も見つけた。複雑な抵抗値を持つアンテナ材料を選ぶことで、ネガティブ周波数を持つ鏡像信号が実際には発生しなくなるのだ。この方法は、単側波帯後方散乱の最初の事例である。

以上によって、後方散乱された信号を通して体内に埋め込まれた装置が外の世界にデータを送信できるようになる。

ただし、信号を受信できなければ、双方向の通信は実現しない。そこで研究チームは、 802.11gのWi-Fi信号を標準的なAM変調信号に見せかけることで、体内に埋め込まれた装置が160kbpsでデータを受信する方法を発見した。高速ではないが、研究チームは、将来は大幅に向上する、としている。

最終的に、スミス准教授のチームは、以上の手法をひとつにまとめ、さまざまなテクノロジー実証品を構築した。そのひとつがスマート・コンタクトレンズのアンテナで、着用者の涙でブドウ糖濃度を監視するように設計されている。試作品は、生体適合性のために、ポリ・ジメチルシロキサン(PDMS)に埋め込まれた1cmのワイヤー・ループ製だ。

研究チームは、Bluetooth信号を近距離から送信し後方散乱により変調することでWi-Fi信号としてサムスン製Galaxy S4スマホで受信できるかをテストした。研究チームは「テスト結果のグラフは約60cm以上の範囲で受信できることを示しています。日常的な無線装置と直接通信できるスマートコンタクトレズの実現可能性がわかりました」という。

スミス准教授は、脳波の監視用に頭蓋骨の下に埋め込める神経記録装置用アンテナも設計する 。アンテナのテストで豚肉に埋め込んだところ、サムスン製Galaxy S4スマホでやはり受信できた。

一般的な携帯機器と通信できる、新世代の体内埋め込み型装置への道を開くのは、興味深い研究だ。「私たちが構築したのは、従来不可能とされていた史上初のコンタクトレズ型アンテナのプロトタイプやスマホや腕時計のような一般的な装置と直接通信できる体内埋め込み型の神経回路記録インターフェイスであり、インターネット接続の体内埋め込み型装置の構想を実現するのです」という。

最適化を進めれば、研究チームは性能を改善できるだろう。そうすれば、自分の体に埋め込まれた装置とデータをやりとりして、データを処理できる新世代アプリも登場するだろう。

関連ページ

- 人気の記事ランキング

-

- Stratospheric internet could finally start taking off this year グーグルもメタも失敗した 「成層圏ネット」再挑戦、 2026年に日本で実証実験

- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ

- The first human test of a rejuvenation method will begin “shortly” ハーバード大教授主導の 「若返り治療」初の試験へ、 イーロン・マスクも関心

- Microbes could extract the metal needed for cleantech 微生物で「老朽鉱山」再生、バイオマイニングは金属需要に間に合うか

- What’s next for EV batteries in 2026 米国後退、加速する中国支配 EVバッテリー市場、 2026年はどう動く?

- エマージングテクノロジー フロム アーカイブ [Emerging Technology from the arXiv]米国版 寄稿者

- Emerging Technology from the arXivは、最新の研究成果とPhysics arXivプリプリントサーバーに掲載されるテクノロジーを取り上げるコーネル大学図書館のサービスです。Physics arXiv Blogの一部として提供されています。 メールアドレス:KentuckyFC@arxivblog.com RSSフィード:Physics arXiv Blog RSS Feed