誰が社会を分断するのか?

フィルターバブル問題の

本質を問う

人々の分断はソーシャル・メディアによってもたらされている、というのは本当なのだろうか。フェイクニュースやツイートによって、多くの人が自分の意見を形成しているのだろうか。いくつかの研究で明らかになったのは、それほど単純な問題ではないということだ。 by Adam Piore2019.08.15

ソーシャル・メディアの第一人者であるデブ・ロイは、2017年の秋、ウィスコンシン州プラットビルやアイオワ州アナモサといった米国中部の小都市での一連の円卓会議に出席していた。だがこのような仕事は、MITメディアラボでソーシャル・マシン研究室を率いるロイ准教授にとって、慣れないものだった。部屋にコンピューターのモニターはなく、調査すべきツイートも投稿もない。地域の指導者や住民たちが顔を突き合わせて隣人について話すのを聞くだけだった。

ロイ准教授は次のような会話を聞いて大いに不安になった。

「あの人たちがフェイスブックで何て言っているのか見つけたの」と高齢の女性が話し始めた。「すごく極端な考えで、とてもじゃないけど賛成できないから、あの人たちと関わる意味が見出せなくなってしまったわ」。ロイ准教授が何度も何度も聞かされた「感情」だった。

「あの人たち、と言いますが、会場にいる人たちが自分たちの小さな町で年がら年中会っている人たちのことです」とロイ准教授は言う。「彼らは意見の不一致を認めています。お互いが顔見知りの極端に狭い地元のレベルで不和と敵視が人々にもたらされるとき、デジタル的なつながりは、お互いが会っても言葉を交わさなくなり、物理的な接点をなくしてしまいます。まったくどこか狂っています」。

2014年にロイ准教授が研究室を設立したとき、人々を分断してしまう特定の主義が露わな議論をソーシャル・メディアを使って打開できるかどうかかが、特に重要な研究対象だった。このような研究をするのに、彼はとても恵まれた立場にいる。カナダ出身のエンジニアであるロイ准教授は、2013年から2017年までツイッターの「メディア主任科学者」としてソーシャル・メディアでの人々の会話を集め、分析した。現在までの人々のあらゆるツイートをリアルタイムで見られる「ファイアホース(Firehose)」への完全なアクセスをツイッターから与えられていたのだ。それだけではない。ロイ准教授が人々の関心事、嗜好、活動に関するあらゆる情報を理解し、公共の利益のために使う方法を探し出すために、ツイッターは1000万ドルを拠出した。

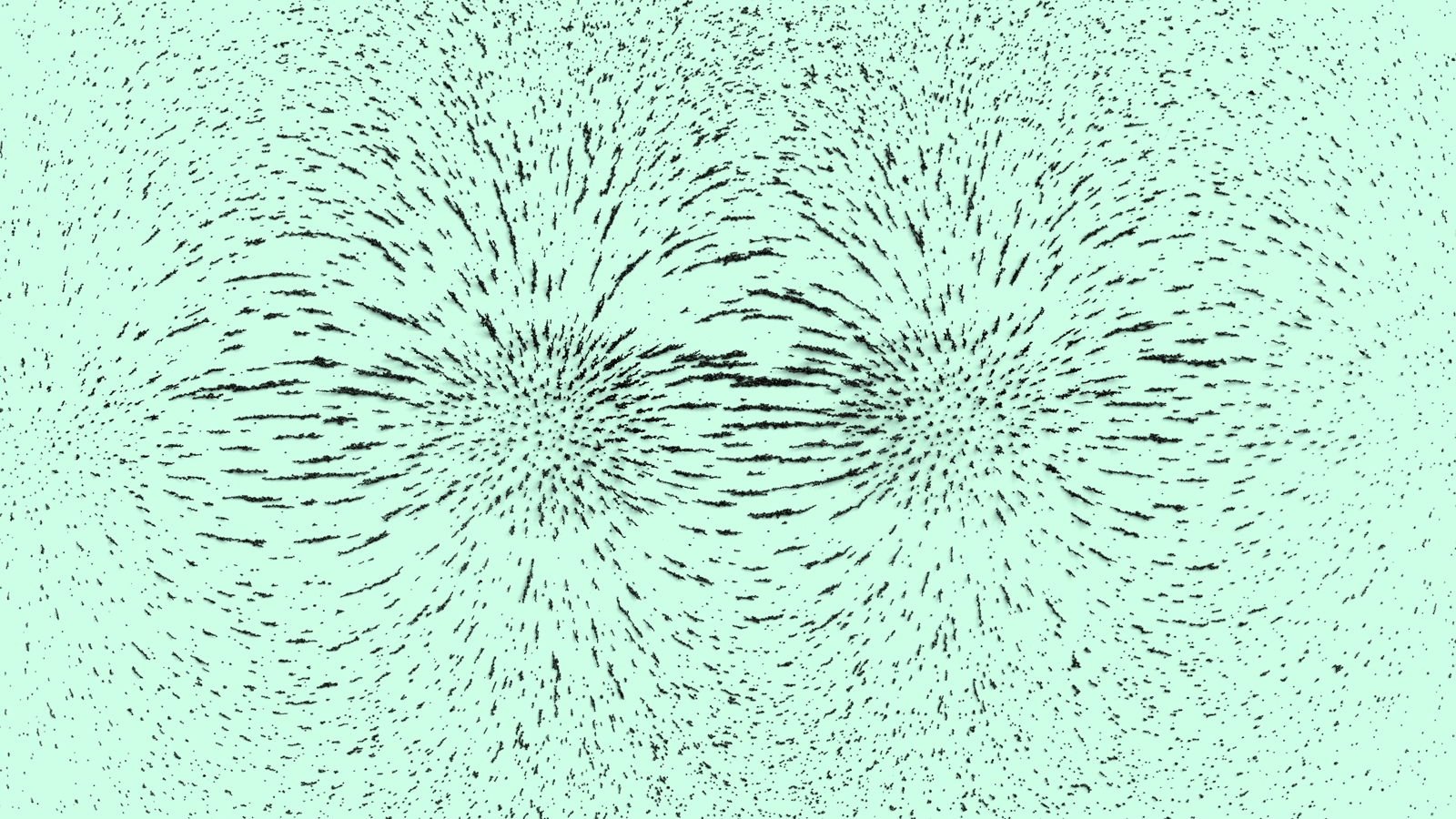

インターネットの社会への影響を研究しているロイ准教授や多数の研究者たちにとって、2016年の米国大統領選挙で露呈したもっともやっかいな問題は、ロシアがツイッターとフェイスブックを使ってプロパガンダを広めたことでも、政治コンサルティング会社ケンブリッジ・アナリティカ(Cambridge Analytica)が5000万人以上のフェイスブック・ユーザーのプライベート情報に不正にアクセスしたことでもない。問題は、人々がほとんど自発的にバーチャル空間上の特定の主義の狭い場所に閉じこもってしまうことであり、その大きな理由は、ソーシャル・メディアやインターネット企業が人々の過去のクリック情報を分析してそれと似た情報を表示することだ。このプロセスにおいて、自分と反対の考えは外に弾かれて、現在信じていることを強化するコンテンツだけが残る。

これが有名な「フィルター・バブル(Filter Bubble)」という概念だ。フィルター・バブルは、インターネット活動家で動画キュレーション・サイト「アップワージー(Upworthy)」の創業者であるイーライ・パリサー最高経営責任者(CEO)が同名の著書を2011年に出版したことで広まった。「究極的には、民主主義は市民自身が自らの小さな私利私欲を超えたところで考えない限り機能しません」とパリサーCEOは書いている。「しかし、そうするためには私たちは自分たちの住むこの世界に対して共通の認識を持たなければならなりません。フィルター・バブルは、その正反対の方向に私たちを押しやるものです。私たちの小さな私利私欲が、この世の存在のすべてだという印象を与えるからです」。

だが、果たしてそうだろうか。研究の結果を見ると、それほど単純ではない。

一種の戦争

法学者のキャス・サンスティーン教授(ハーバード大学法学部)は10年以上前の2007年の時点で、インターネットが「孤立する少人数集団とニッチの時代」を生み出すと警告している。サンスティーン教授は2005年のコロラド州での実験を例に挙げている。保守的なコロラド・スプリングス市とリベラルなボルダー市(両市は160キロメートル離れている)から60人の市民を集めて少人数のグループに分け、論争の的となる問題を討議させた。アファーマティブ・アクション(マイノリティー優遇措置)、男性の同性結婚、地球温暖化に関する国際条約の3つである。どのグループにおいても、同様の考えを持つ人たちと話すと、人々はより極端な立場を取った。

「インターネットでは、人々は(意図的にそうしようとしているのかどうかに関わらず)コロラドでの実験と同じことが極めて簡単に起きます」とサンスティーン教授はクロニクル・オブ・ハイヤー・エディケーション誌(Chronicle of Higher Education)に書いている。「インターネット上かどうかに関わらず一般的な危険性として、群れを成す人々は自信過剰になったり、間違った考えを持ったりすることが多いのです。これは単純に、反対意見と対峙することが少ないからです。このような人 …

- 人気の記事ランキング

-

- What’s next for Chinese open-source AI ディープシーク騒動から1年 中国のオープンモデルが 世界の開発者を席巻している

- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ

- EVs could be cheaper to own than gas cars in Africa by 2040 アフリカでEVがガソリン車より安くなる日——鍵は「太陽光オフグリッド」

- RFK Jr. follows a carnivore diet. That doesn’t mean you should. 「肉か発酵食品しか食べない」米保健長官が目指す「健康な米国」

- Why EVs are gaining ground in Africa アフリカ初のバッテリー工場も建設中、「次のEV市場」は立ち上がるか?