金星探査の次期ミッションが示唆する太陽系外惑星の居住可能性

30年ぶりの金星探査ミッションとしてNASAが採択した「ダヴィンチ・プラス」と「ヴェリタス」は、金星にかつて水が存在したかどうかを調査することで、太陽系外惑星における生命の居住可能性について新たな知見をもたらしてくれる可能性がある。 by Neel V. Patel2021.06.11

6月初めに米国航空宇宙局(NASA)が「ダヴィンチ・プラス(DAVINCI+)」と「ヴェリタス(VERITAS)」という2つの金星探査ッションを承認した際、科学界は騒然となった。NASAは過去30年間、金星に的を絞ったミッションを実施してこなかったため、2020年代に、せめて1機は探査船を金星に送るだろうというのが大方の予想だった。しかしながら、2つのミッションを同時に採択したのは大きな衝撃だった。

おそらくNASAは、私たちが理解し始めたばかりの事実をすでに想定していたのだろう。それは、「ダヴィンチ・プラスとヴェリタスが、金星や太陽系の探査だけでなく、太陽系の外で生命が居住可能な世界の理解についても大きな影響を与えるだろう」ということだ。

太陽系外惑星の発見が相次ぐにつれて(これまでに太陽系外惑星の候補が1万1000以上見つかっている)、地球サイズの惑星が地球と同じような環境なのか、それとも金星に近いのかどうかを知る必要が出てきている。ノースカロライナ州立大学の惑星科学者であるポール・バーン准教授は、「太陽系外惑星の一連の観測結果について、生命居住が予想されるのか、可能性があるだけなのか分からないのです」と語る。それを見分けるためには、金星についてもっとよく知る必要があるというわけだ。

生命が居住可能な太陽系外惑星に水が必要だということには、大部分の科学者が同意するだろう。

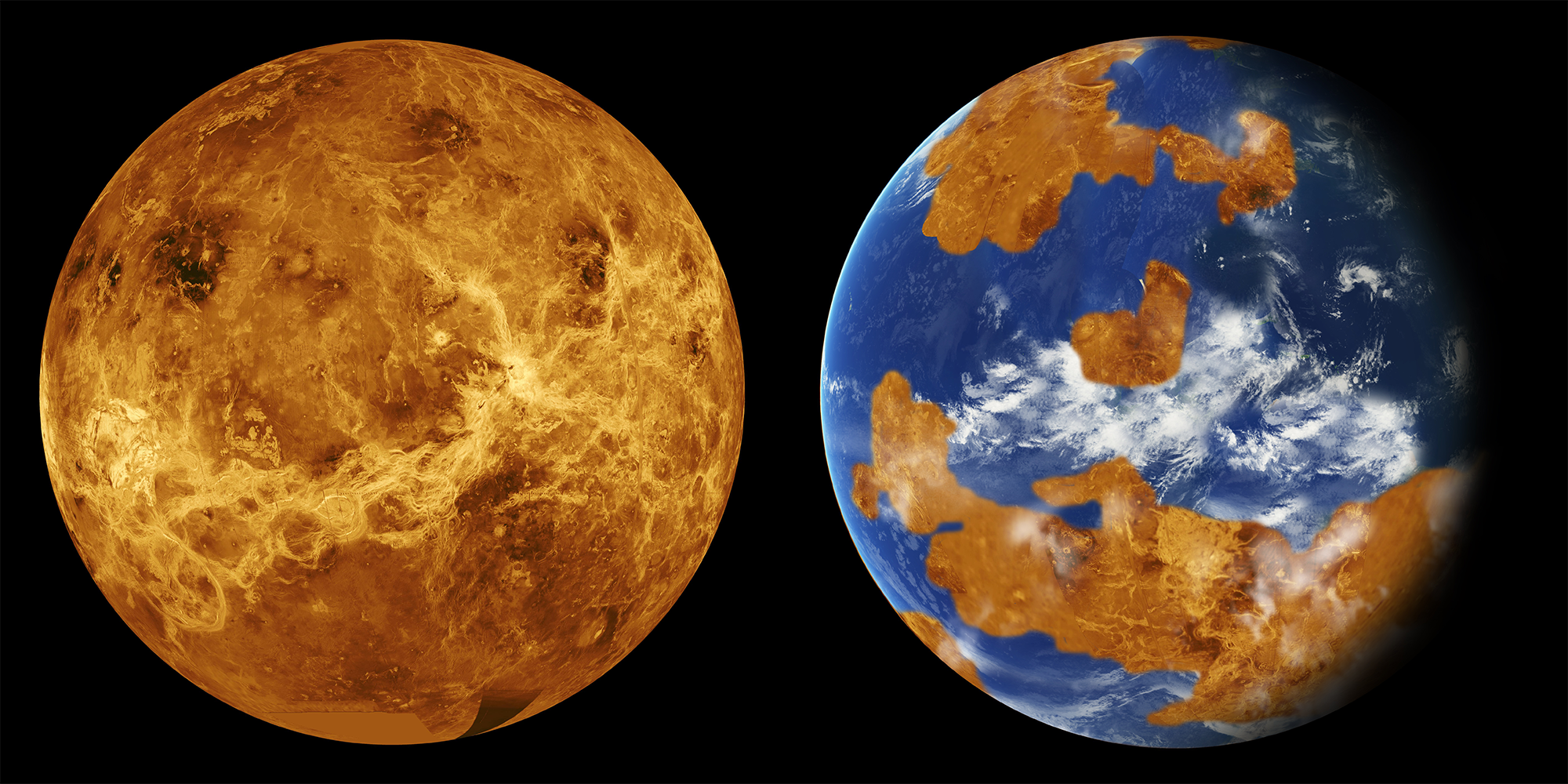

金星の表面の温度は471 °Cで、気圧は地球の89倍もある。そうした場所に、かつて水が存在していたと考えるのは無理があるように思える。しかし金星と地球は同程度の大きさであり、誕生したのも同じくらいの時期だ。最も有力な説によると、2つの惑星は似た材質でできており、誕生した際の環境もよく似ていた。太陽までの距離で言うと、金星は地球よりも30%短い(約0.7天文単位)。これは大きな違いではあるが、それほど圧倒的な差とは言えないだろう。しかし、誕生から45億年を経た現在、2つの惑星の姿は大きく異なっている。

実際のところ、金星にかつて水があった可能性を示す証拠は続々と出てきている。1978年に打ち上げられた「パイオニア・ヴィーナス(Pioneer Venus)」ミッションでは、金星の大気中の重水素と水素の割合について興味深いデータが観測され、時間の経過とともに大量の水が失われた可能性が示唆された。だが、そうした金星の水の歴史の調査に適したミッションはこれまで一度もなかった。古代の地表面の水の流れについて調べたり、水や居住可能な環境に欠かせない地質学的・気候学的条件があるかどうかを理解したりできるミッションもなかった。

「私たちの太陽系において、どのくらいの長さかは分かりませんが、2つの居住可能な世界が隣り合って存在した期間があるのかもしれないのです」と、ダヴィンチ・プラスのジャーダ・アーニー副主席調査官はそう語る。現在の金星は生命が住める環境ではない。だが、かつて居住可能だったかもしれないという事実が示されれば、条件がもう少し好都合であったら、金星は必ずしも今のような過酷な環境になっていなかったという可能性が示唆される。

そうしたことは、私たちが遠い場所にある太陽系外惑星を評価する際に有利に働く。「太陽系の外に目を向けた場合、生命が居住可能な惑星がこれまでの想定よりも多いことを示唆している可能性もあるのです」とアーニー調査官は言う。

金星で起こったことに関しては2つの有力な説がある。その2つとも、他の太陽系外惑星で想定されることに関わりがある。第1の説は、現在の観測結果(制限されたものではあるが)とも一致するもので、金星が最初から熱い環境にあり、その状態を維持してきたというものだ。確かに、惑星の自転速度は恒星に近いほど遅くなる傾向がある(さらに、地球を周回する月のように、潮汐力により自転と公転が同期し、一方の面が永久的に恒星の方を向く場合もある)。

金星のような自転の遅い惑星は一般的に、冷涼で快適な気候を全体的に維持するのが難しくなる。生物が住めないほど熱い星になった原因がおそらくそうした点にあるのではないか、という説も一時期あった。太陽光によって熱を浴びせられ、蒸気に満ちた大気は地表面で液体の水になることもない。その一方で二酸化炭素や水、二酸化硫黄が温暖化ガスとして働き、熱はすべて閉じ込められる。金星は、そうした状態をおよそ40億年ほど保ってきたのだ。

第2の説として、NASAのゴダード宇宙科学研究所のマイケル・ウェイ博士らが最近考案した理論がある。そのモデルによると、惑星の気候に少々手を加えれば、常に半球を覆うような雲が恒星の方向に形成され、恒星からの熱の大部分が反射されるという。その結果、金星のような惑星は温暖な気候を維持し、大気中の蒸気が凝縮されて地表面に海が形成されるのだ。ウェイ博士の研究では、そうした状態に一度到達すると、地殻変動(大気中の二酸化炭素の除去に効果がある)のような地球に似たプロセスが温暖化ガスの蓄積を抑える限りは、惑星が温度を自己調節できるようになることが示されている。

これは複雑な仮説であり、注意すべき点も多数ある。金星が、自転の遅い惑星で居住可能性の高い環境が生じる証拠になるとしても、そうした環境が不安定で一過性のものであることも同時に示していることになる。ウェイ博士の説を支持する人々は、非常に活発な火山活動によって金星に炭素が蓄積され、大気の96%が二酸化炭素になったのではないかと考えている。そして、その温暖化作用が、地殻変動による緩和作用を上回ったというわけだ。

そうは言っても、ダヴィンチ・プラスとヴェリタスで検証する価値のある仮説であることに変わりはない。なぜならアーニー調査官の言うように、これまで発見された居住可能な太陽系外惑星の候補の多くが、低質量の恒星を周回する自転速度の遅い星であるからだ。それらの恒星は光が弱いため、水が液体でいられるような温度を維持するには一般的に恒星の近くを周回する必要がある。半球を覆うような雲が惑星で形成されるのであれば、居住可能な気候を維持できる可能性がある。こうした仮説が有効であるかどうかを現在調べるための唯一の方法は、そうしたことが金星で起こる可能性をまず確認することなのだ。

ウェイ博士のモデルを他の太陽系外惑星に適用するにはまず、そのモデルが金星に当てはまるかどうかを確認しなくてはならない。ダヴィンチ・プラスは金星に降下しながら大気の化学的性質や組成を直接調べ、地表面の画像も撮影することになっている。初期の金星に本当に水が存在したのかどうかを解明する手がかりとなるようなデータが収集できるだろう。また、これまでの金星の気候の歴史や、半球を覆うような雲が本当に形成されるかどうかについても具体的な情報が得られるだろう。

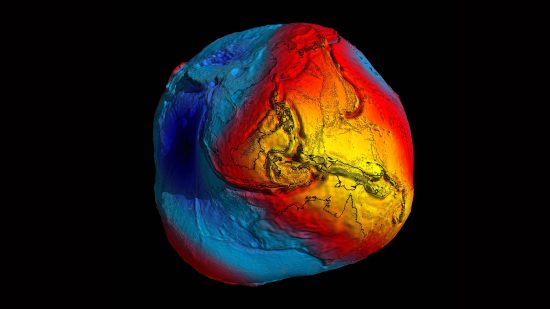

周回機であるヴェリタスは、金星の地質について調査をすることになっている。レーダー観測によって高解像度の画像を取得すれば、水流や過去の地殻変動によって形成された地形の証拠が得られる可能性がある。もっとも興味深い観測対象は、金星最古の地形的特徴と考えられている、大きく変形した高地「テッセラ」だろう。ヴェリタスが古代の海の証拠を見つけたり、あるいは少なくとも、遥か昔に温暖な気候を維持する効果のあった地質学的活動の証拠を見つけたりしたとしよう。その場合、自転の遅い太陽系外惑星でも、同じ環境が実現できるという説が補強されることになる。

「そうしたことが同時進行することを考えると、ダヴィンチ・プラスとヴェリタスは、相補的な大ミッションということになりますね」。ヴェリタス計画の一員であり、ジョンズ・ホプキンス大学応用物理研究所で惑星科学を研究するローレン・ヨズヴィアク博士はそう語る。「地質学的なマッピングと大気の調査を同時に実施したいというアイデアは、金星の調査方法の中心に常にありました」。

最終的に、金星が一貫して居住不可能な星だった場合、理由はおそらく太陽からの近さにあるということになるのだろう。したがって、恒星との距離が金星と同程度で大きさも同じくらいの太陽系外惑星は、金星に似た居住不可能な星ということになる。その場合、居住可能な星としては、恒星からの距離が金星よりも遠い惑星を重点的に調べた方がいいということになる。

しかし一方で、金星が「永遠のかまど」になる前に冷涼な時期があったのであれば、「金星ゾーン」について真剣に検討する必要が生じる。そうしたゾーンには依然として居住可能性があるからだ。地殻変動や火山活動のような要素が、居住可能な環境を作る上で非常に重要な役割を果たす可能性も示唆される。そうしたことを太陽系外でも調査する方法を探る必要も出てくるだろう。

ダヴィンチ・プラスとヴェリタスの可能性について考えるほど、金星に対する期待値を低く見積もっていたのではないかと思わずにはいられない。2つの次期ミッションは「金星と太陽系外惑星の両方が形成された過程に対する視点を全体的にすっかり変えてしまうでしょう」とヨズヴィアク博士は言う。「金星が『地球の過去と未来』を示しているのかどうかを探る、心躍る機会が訪れました」。

- 人気の記事ランキング

-

- Namibia wants to build the world’s first hydrogen economy 砂漠の国・ナミビア、 世界初「水素立国」への夢

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #33 バイブコーディングって何だ? 7/30イベント開催のお知らせ

- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ

- What comes next for AI copyright lawsuits? AI著作権訴訟でメタとアンソロピックが初勝利、今後の展開は?

- Why the US and Europe could lose the race for fusion energy 核融合でも中国が優位に、西側に残された3つの勝機

- Google’s electricity demand is skyrocketing グーグルの電力使用量が4年で倍増、核融合電力も調達へ

- ニール・V・パテル [Neel V. Patel]米国版 宇宙担当記者

- MITテクノロジーレビューの宇宙担当記者。地球外で起こっているすべてのことを扱うニュースレター「ジ・エアロック(The Airlock)」の執筆も担当している。MITテクノロジーレビュー入社前は、フリーランスの科学技術ジャーナリストとして、ポピュラー・サイエンス(Popular Science)、デイリー・ビースト(The Daily Beast)、スレート(Slate)、ワイアード(Wired)、ヴァージ(the Verge)などに寄稿。独立前は、インバース(Inverse)の准編集者として、宇宙報道の強化をリードした。