地球はもう、宇宙人に見つかっているかもしれない=新研究

コーネル大学の研究者らが、約1700の恒星が地球上の生命体を発見可能な位置にあり、そのうち7つは生命が居住可能かもしれない惑星を持っているとする研究結果を発表した。そこには、私たちが地球外生命体を探しているのと同様に、私たちを探している知的生命体が存在するかもしれない。 by Tatyana Woodall2021.06.28

何十億年ものあいだ、地球は宇宙で「かくれんぼ」をしてきた。

6月23日にネイチャー(Nature)誌で発表された新たな研究は、約1700の恒星が5000年前にさかのぼって地球上の生命体を発見可能な位置にあると結論づけている。太陽から100パーセク(約326光年)以内にあるこれらの恒星は、米国航空宇宙局(NASA)のトランジット系外惑星探索衛星(TESS:Transiting Exoplanet Survey Satellite)と、欧州宇宙機関(ESA)のガイア(Gaia)宇宙望遠鏡で得られたデータを使って発見された。

太陽以外の恒星の周囲を回る太陽系外惑星が宇宙ですでに何千個も見つかっていることを考えると、他の惑星上にいる生命体が行き交うのを私たちがすでに目撃していた可能性はあるだろうか? 逆に、地球外生命体が私たちを目撃した可能性はあるだろうか?

「宇宙は動いています」と言うリサ・カルテネッガー准教授は、コーネル大学カール・セーガン研究所の所長で、今回の研究の筆頭著者だ。「恒星は動いていて、地球も動いています。まず地球は太陽の周りを回っていますが、太陽は銀河系中心の周りを回っています。」

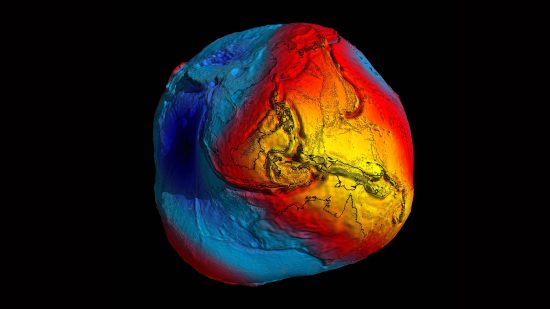

太陽系外惑星の約70%はトランジット法を使って発見される。惑星が恒星と観測者の間を通過する(トランジット)とき、恒星の明るさは低下し、それまで見えていなかった天体の存在を確認できる。

カルテネッガー准教授と共著者のジャッキー・フェラティー博士(アメリカ自然史博物館)は、過去も未来も含め恒星が一生を終える間に、地球のトランジットを目撃する可能性がある恒星のリストを作成した。この中に、生命が居住可能かもしれない太陽系外惑星を持つ恒星が7つ見つかった。

統計的には、4つの恒星のうち1つは、「ゴルディロックス・ゾーン」(暑すぎず、寒すぎず、恒星からの距離が生命を維持するのにちょうど良い生命居住可能領域)に惑星を持つことになる。だが、遠く離れた太陽系外惑星がこの条件を満たすかどうかを、どのように判定するのだろう?

太陽系外惑星がトランジット中に恒星の光を遮ると、光の一部は惑星大気を通過してくる。すなわち、惑星の分子や原子と相互作用した光が、天文学者の望遠鏡に到達することになる。科学者は、この光が酸素やメタンのような化学物質と相互作用したかどうかを調べることで、それらの物質を確認できる。

この2つが共に存在するならば生命の存在する証拠になるとカルテネッガー准教授は言う。

「本当に興味深いのは、大気中に酸素が蓄積したことで約20億年前から地球が生命居住可能な惑星だったことを、見ていた人たちがいたかもしれないということです」。

私たちが誰か他の人のレーダーに捕捉されているかどうかを見るためにトランジットを研究するという考えは、新しいものではない。カルテネッガー准教授がこの着想を得たのは、地球外文明を探索するSETI協会(SETI Institute)の1960年代の計画に負うところが大きい。

1960年にフランク・ドレイクという電波天文学者は、地球から11光年の距離にある太陽と同程度の年齢の2つの恒星に着目して、恒星間送信電波の検出を初めて試みた。その試みは失敗したが、科学者とアマチュア天文ファンはそれ以来このような信号の探索を続けてきた。

だが、私たちの送る信号が届いているかどうかは全く別の問題だ。今回の新たな研究で、カルテネッガー准教授とフェラティー博士は、リストにある最も近い75個の恒星を、人間が発した電波がすでに通過したと報告した。

私たちが電波を送り出し始めてからおよそ100年になるが、何十億年にもわたる地球の進化に比べたら取るに足りないものだ。

その一方で、私たちの太陽系の近傍はまだ詳しく調べられていないが、現在ではTESSやガイア、ケプラー(Kepler)宇宙望遠鏡のような探査機が存在する。TESSは何ヶ月もかけて宇宙の様々な領域を調べ、太陽系外惑星を探索する。ガイアは銀河系の3次元マップを作ることを目指す。ケプラーは天空の特定の場所をさらに長期間にわたって観測するよう作られており、トランジット法を使った太陽系外惑星の追跡に最適だ。

「ケプラーとガイアの両方を使って得られた本当に大きな利点のひとつは、恒星を長時間観測し続けられるようになったことです」と、ケプラー宇宙望望遠鏡の計測器科学者であるSETI研究者のダグラス・コールドウェル博士は言う。

コールドウェル博士は、ガイアのように特定の科学的目標に特化した探査機で得られるような観測精度が、将来の天文学的な発見にとって良い先駆けとなることを期待している。

「宇宙は実に巨大で、人間として慣れ親しんでいる距離に比べると、このような恒星は全て地球から本当に遠く離れています。私たちは最も近いところに注目して、銀河系内の狭い近傍を理解しようとしているのです」。

現在見渡してみたところでは、私たちを見ている地球外文明はまだいないかもしれない。だが、いつの日か「こんにちは」と言える日が来るかもしれないと考えるのは楽しい。

- 人気の記事ランキング

-

- It’s pretty easy to get DeepSeek to talk dirty 「お堅い」Claude、性的会話に応じやすいAIモデルは?

- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ

- Google’s new AI will help researchers understand how our genes work グーグルが「アルファゲノム」、遺伝子変異の影響を包括的に予測

- Namibia wants to build the world’s first hydrogen economy 砂漠の国・ナミビア、 世界初「水素立国」への夢

- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法

- タチアナ・ウッドオール [Tatyana Woodall]米国版 新進ジャーナリスト・フェロー

- MITテクノロジーレビューの新進ジャーナリスト・フェローとして、宇宙、生命工学、AI分野の取材を担当。MITテクノロジーレビューに参加する以前は、ニューヨーク・タイムズ学生ジャーナリズム研究所での執筆、WOSU-NPRでのラジオ番組制作などを経験。大学新聞の編集長として、スポーツ文化からメンタルヘルスまで幅広く取材した。