まもなく開幕「NIHONBASHI SPACE WEEK 2022」、見どころは?

東京・日本橋を舞台にしたアジア最大級の宇宙ビジネス・イベント「NIHONBASHI SPACE WEEK」が12月12日から16日にかけて開かれる。MITテクノロジーレビューの読者向けに見どころを紹介しよう。 by MIT Technology Review Brand Studio2022.12.08Sponsored

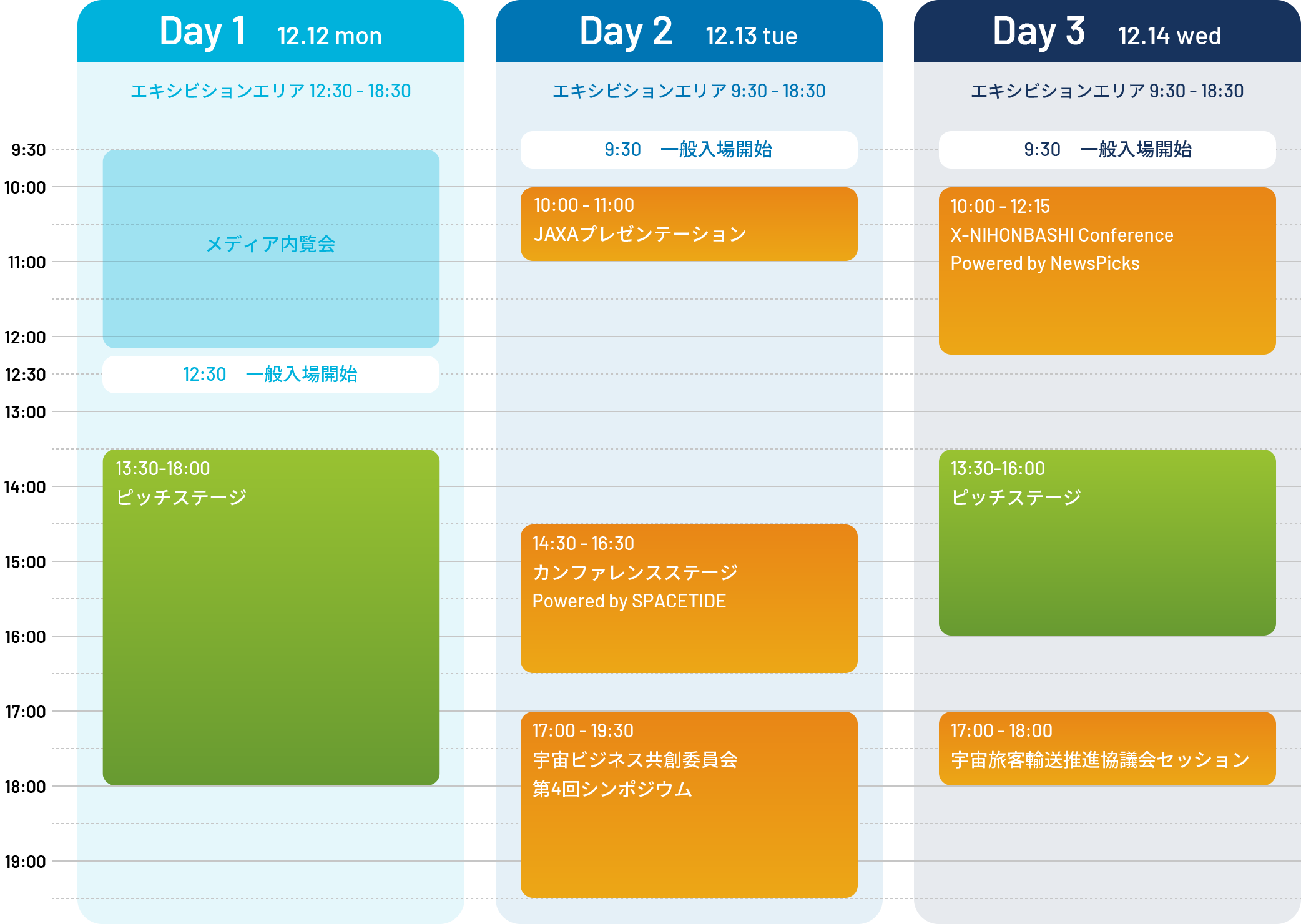

東京・日本橋を舞台にしたアジア最大級の宇宙ビジネス・イベント「NIHONBASHI SPACE WEEK(日本橋スペースウィーク)」。昨年に続き、今年も12月12日から16日にかけて、合計10もの関連イベントが周辺のホールなどで開催される。

ポイントは規模の拡大とグローバル化

NIHONBASHI SPACE WEEKは、今年で2回目の開催となるアジア最大級の宇宙ビジネスイベントだ。第1回となる昨年の開催では、コロナ禍にもかかわらず6000人もの参加者を集めた。

主催は、三井不動産とX-NIHONBASHI(クロス・ニホンバシ)で、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が後援する。ただ、NIHONBASHI SPACE WEEKを構成する各イベントはそれぞれ主催が異なり、学術団体から海外の宇宙機関までさまざまだ。同期間・同エリアでさまざまな団体が関連イベントを集中的に開くことで、宇宙に関心を持つ多様な人たちが、一堂に集まって交流できる場になることを目指しているという。

今年のポイントは、開催規模の拡大とグローバル化だ。昨年は7団体だった産官学の協力連携団体も、今年は13団体になり、大学宇宙工学コンシーシアムや英国宇宙庁などが加わった。中核となる展示会「TOKYO SPACE BUSINESS EXHIBITION」は昨年の1会場から今年は2会場に拡張された。

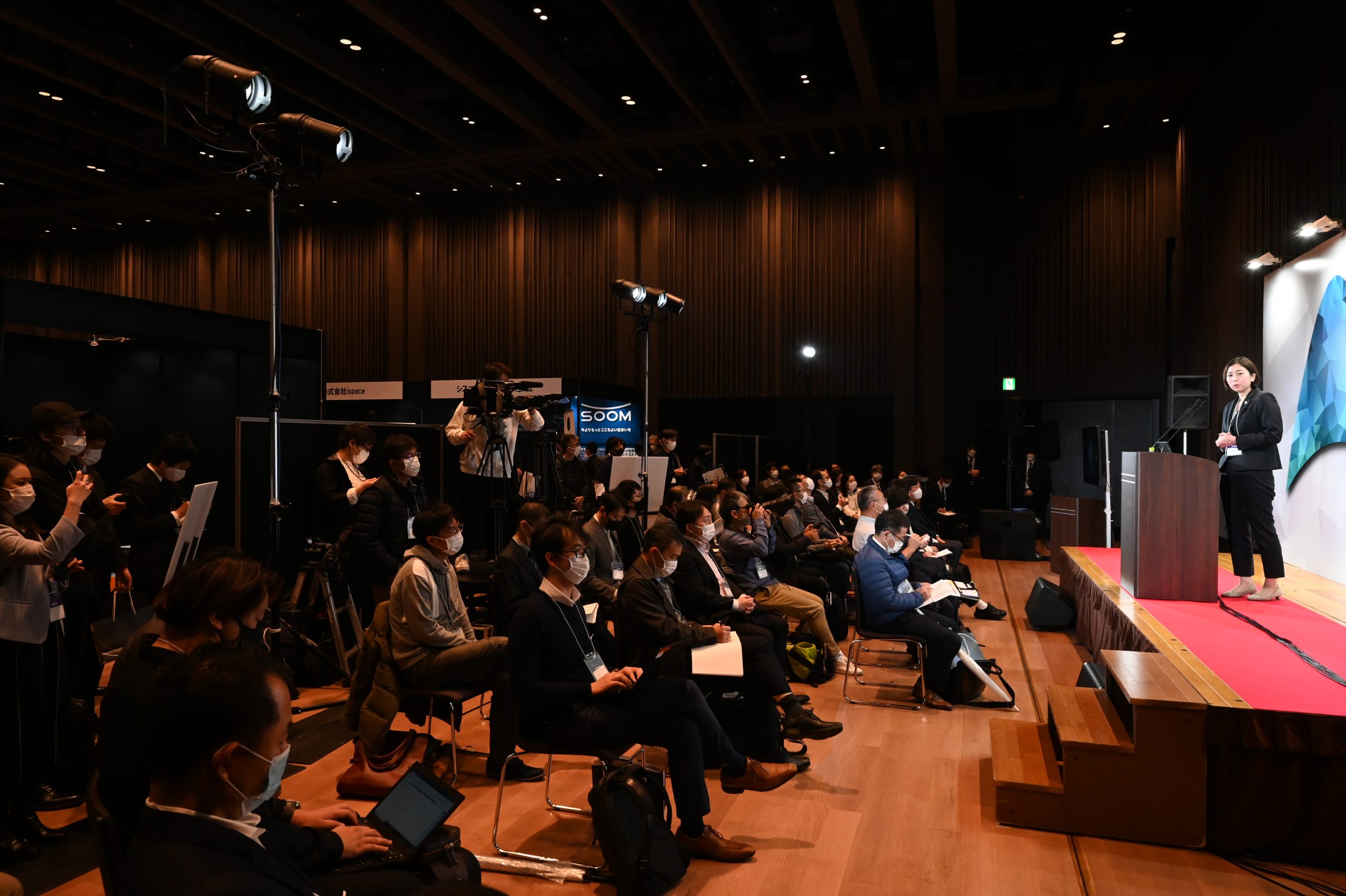

また、展示会会場にはステージも設けられ、出展社によるピッチに加え、国内外の有識者が登壇する各種カンファレンスも実施される。会場へ連日足を運ぶことで、今の宇宙ビジネスがどうなっているか、効率的に情報収集できそうだ。

MITテクノロジーレビュー読者におすすめのイベント

NIHONBASHI SPACE WEEKの多彩なイベントの中から、特にMITテクノロジーレビューの読者におすすめのイベントをピックアップして紹介しよう。

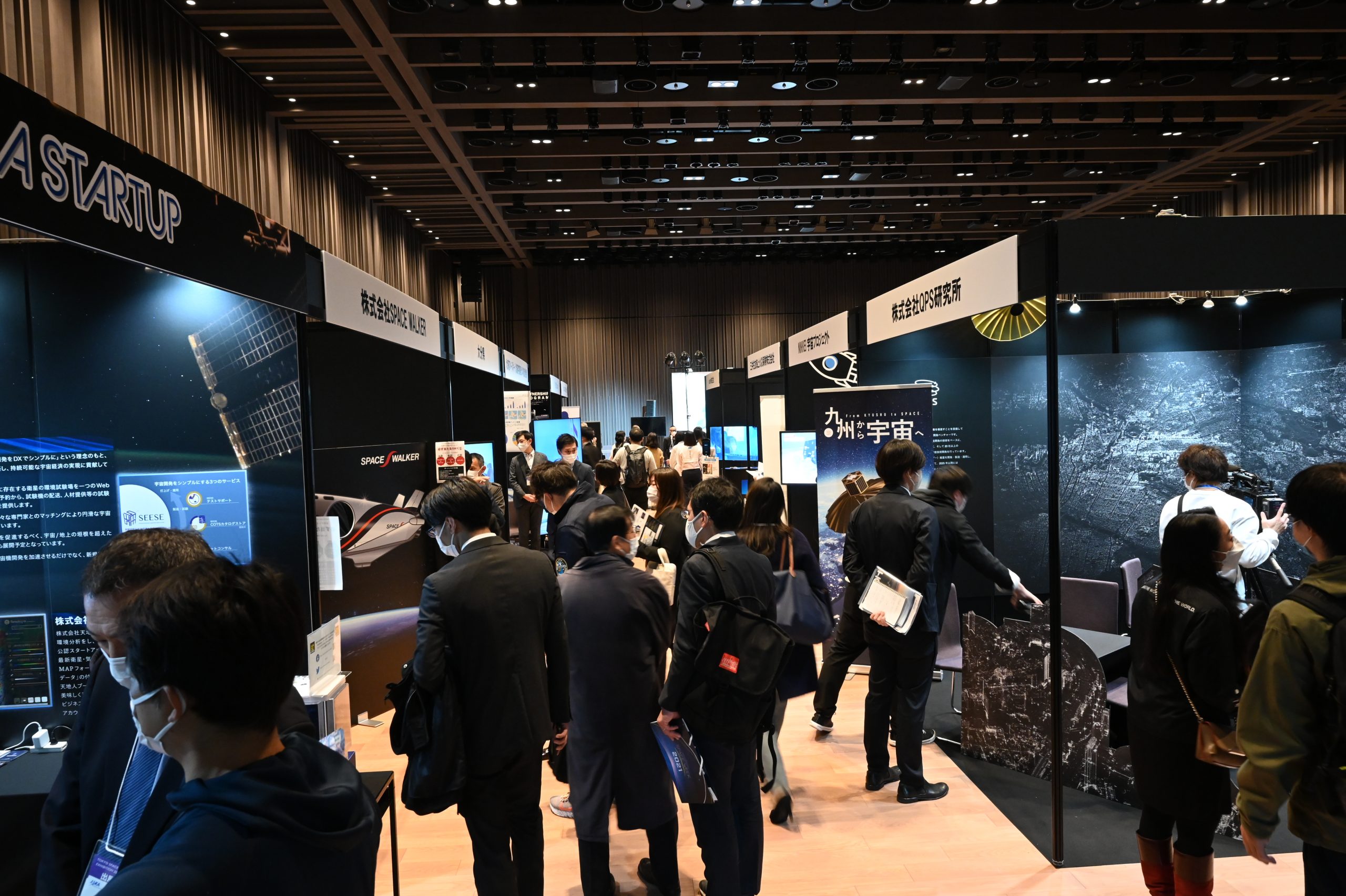

① TOKYO SPACE BUSINESS EXHIBITION 2022(12月12日〜14日)

国内のスタートアップ企業を中心に、宇宙ビジネスの最前線に立つ企業・団体が集結する展示会。会場は昨年の日本橋三井ホールに、今年は室町三井ホール&カンファレンスを加えた2会場に拡張。出展団体も21団体22ブースから30団体37ブースに増えた。

アクセルスペースやispaceなどの有力宇宙ベンチャーから、大分県などの自治体、スカパーJSATなどの大手企業まで、幅広いプレイヤーが集まる。今年は入国規制が緩和されたことで、海外からの来場者も多く見込まれる。一層のグローバルな商談の場になりそうだ。

② X-NIHONBASHI Global Hub’22(12月15日)

X-NIHONBASHIが海外の宇宙機関と協力して実施するビジネス・マッチングプログラム「X-NIHONBASHI Global Hub」のイベント。X-NIHONBASHI TOWERで開催される。国内外の企業の宇宙領域における連携推進や、非宇宙領域からの参入促進を目的としている。

X-NIHONBASHI、JAXA、英国宇宙局(UKSA)、駐日英国大使館の共催。宇宙関連産業における日本と英国企業のパートナーシップ促進を目的とした、ビジネスセミナーおよびビジネス・マッチングイベントとなる。

当日は日英の登壇者による宇宙政策とエコシステムに関するインプット・セッションや、今回のイベントに向けて来日する英国宇宙ビジネス通商使節団7社によるピッチが開かれる予定だ。日本にいながらにして、グローバルな宇宙ビジネスの情報を直接収集できる貴重な機会になるだろう。

③ 宇宙ビジネス共創委員会 第4回シンポジウム(12月13日)

日本航空宇宙学会主催のシンポジウムだが、学会員以外も参加可能。テーマは「サステナブルな未来を共に創る宇宙ビジネスと宇宙エンジニアリングの革新」で、展示会会場内に設けられたカンファレンス・ステージで開催される。

基調講演は、京都大学 SIC有人宇宙学研究センターの山敷 庸亮センター長による「宇宙移住のための三つの核心要素『コアバイオーム』『コアテクノロジー』『コアソサエティ』」。このほか、若手研究者をパネリストに、宇宙ビジネスと学術研究の共創をテーマにした パネルディスカッションも予定されている。

宇宙ビジネスや宇宙エンジニアリングに取り組んでいる研究者や、宇宙分野に興味を持つ社会人、学生にも広く参加を呼びかけている。宇宙分野での産学連携に興味がある企業人にもおすすめだ。

④ X-NIHONBASHI Conference Powered by NewsPicks(12月14日)

「X- NIHONBASHI Conference」の第3弾として、展示会場内に設けられたカンファレンス・ステージで開催される。

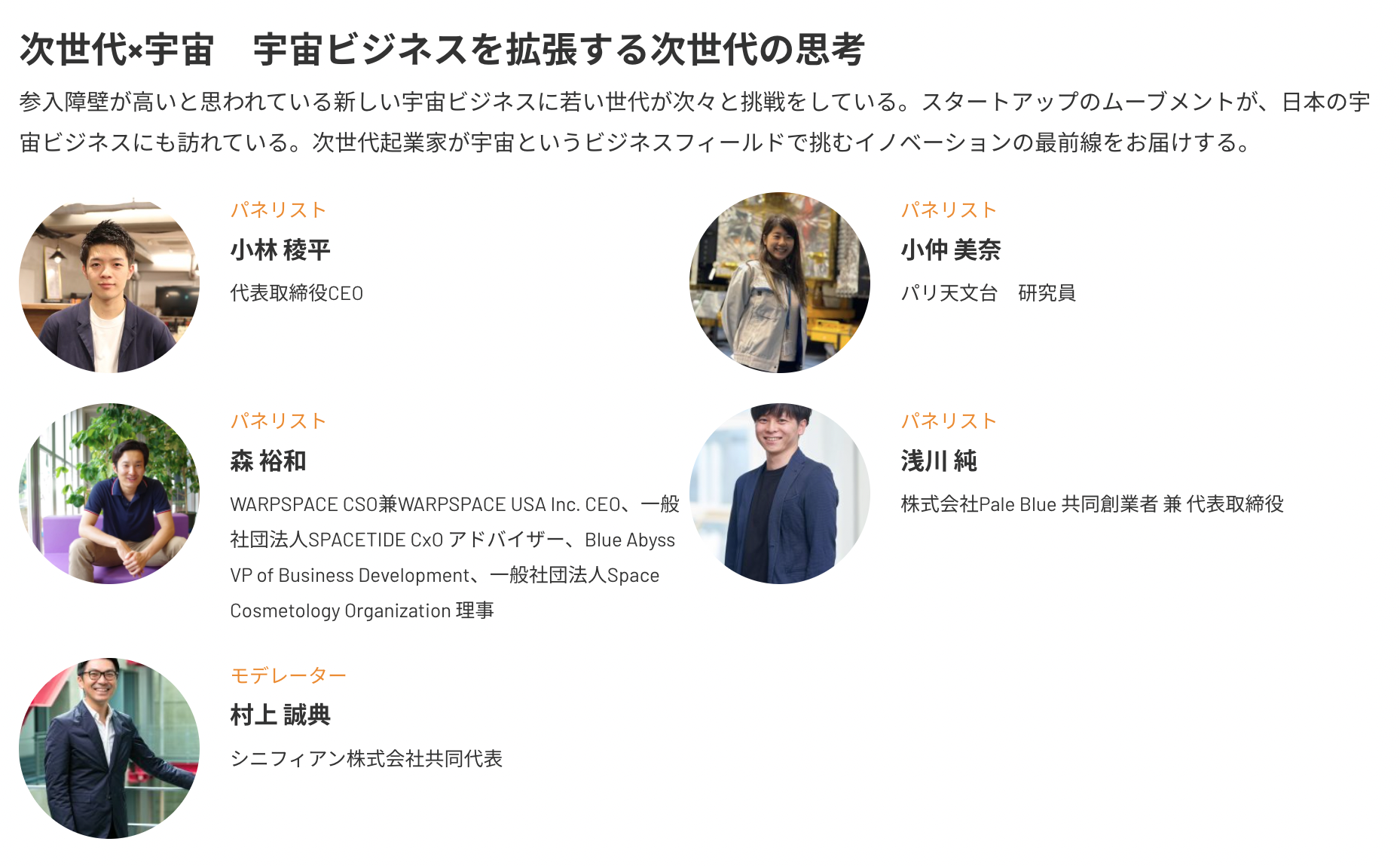

「次世代×宇宙 宇宙ビジネスを拡張する次世代の思考」では、MITテクノロジーレビューの35歳未満のイノベーターの1人にも選出されたペールブルーの浅川 純代表らが登壇。参入障壁が高いとされる宇宙ビジネスに挑む次世代の起業家らがイノベーションの最前線を語り合う。

すでに宇宙ビジネスに関与している人はもちろん、新規事業やR&D担当、宇宙ビジネスの未来を知りたい人などに向けた、幅広いビジネスが学べるセッションが繰り広げられる。ここ数年で異業種からの宇宙ビジネスへの参入が相次ぐ中、新規事業担当者のネタ探しの機会としてもよさそうだ。

◆

ほとんどのイベントは参加無料だが、登録が必要だ。各イベントの詳細はNIHONBASHI SPACE WEEKの公式サイトで確認してほしい。

(提供:三井不動産株式会社)

- 人気の記事ランキング

-

- Why Chinese manufacturers are going viral on TikTok 「ほぼエルメス」を工場直送 中国の下請け企業が ティックトックで反旗

- A long-abandoned US nuclear technology is making a comeback in China 中国でトリウム原子炉が稼働、見直される過去のアイデア

- Here’s why we need to start thinking of AI as “normal” AIは「普通」の技術、プリンストン大のつまらない提言の背景

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- MITテクノロジーレビュー ブランドスタジオ [MIT Technology Review Brand Studio]日本版 ブランドコンテンツ制作チーム

- MITテクノロジーレビュー ブランドスタジオ