世界の工学者を魅了し続ける

80年代の日本のおもちゃ

1980年代、日本の玩具メーカーであるトミー(現タカラトミー)は、機械仕掛けのロボットアームの玩具「アームトロン」を発売した。多くの子どもたちの好奇心を刺激した玩具は、今でも世界中の工学者たちを魅了し続けている。 (2025年5月13日に掲載した記事を再掲、無料公開) by Jon Keegan2025.09.02

- この記事の3つのポイント

-

- アームトロンはロボット工学の発展に大きな影響を与えた玩具である

- 発明者の渡辺広幸は機械式の工夫によって6自由度を実現した

- アームトロンはエンジニアを志す子どもたちに実践的好奇心を与えた

開発秘話を生で!9/10イベント開催決定

本記事に登場する「アームトロン」開発者・渡辺広幸氏(元タカラトミー)が、誕生の裏側を語る特別イベントを9月10日、東京・市ヶ谷で開催します。

開催を記念し、有料会員限定記事を期間限定で無料公開中。この機会に記事を読んでいただき、ぜひイベントにもご参加ください。実機の展示も予定しています。

電子エンジニアの親を持つ私は、幼少時、地元のラジオシャック(米国の家電量販チェーン。電子部品なども販売していた)で長い時間を過ごした。父がコンデンサーや抵抗器を探している間、私が時間を潰したのは玩具売り場だった。1984年、子ども時代の私にとっての最高の玩具に出会った。ロボット・アームの「アームトロン(Armatron)」である。

COURTESY OF TAKARA TOMY

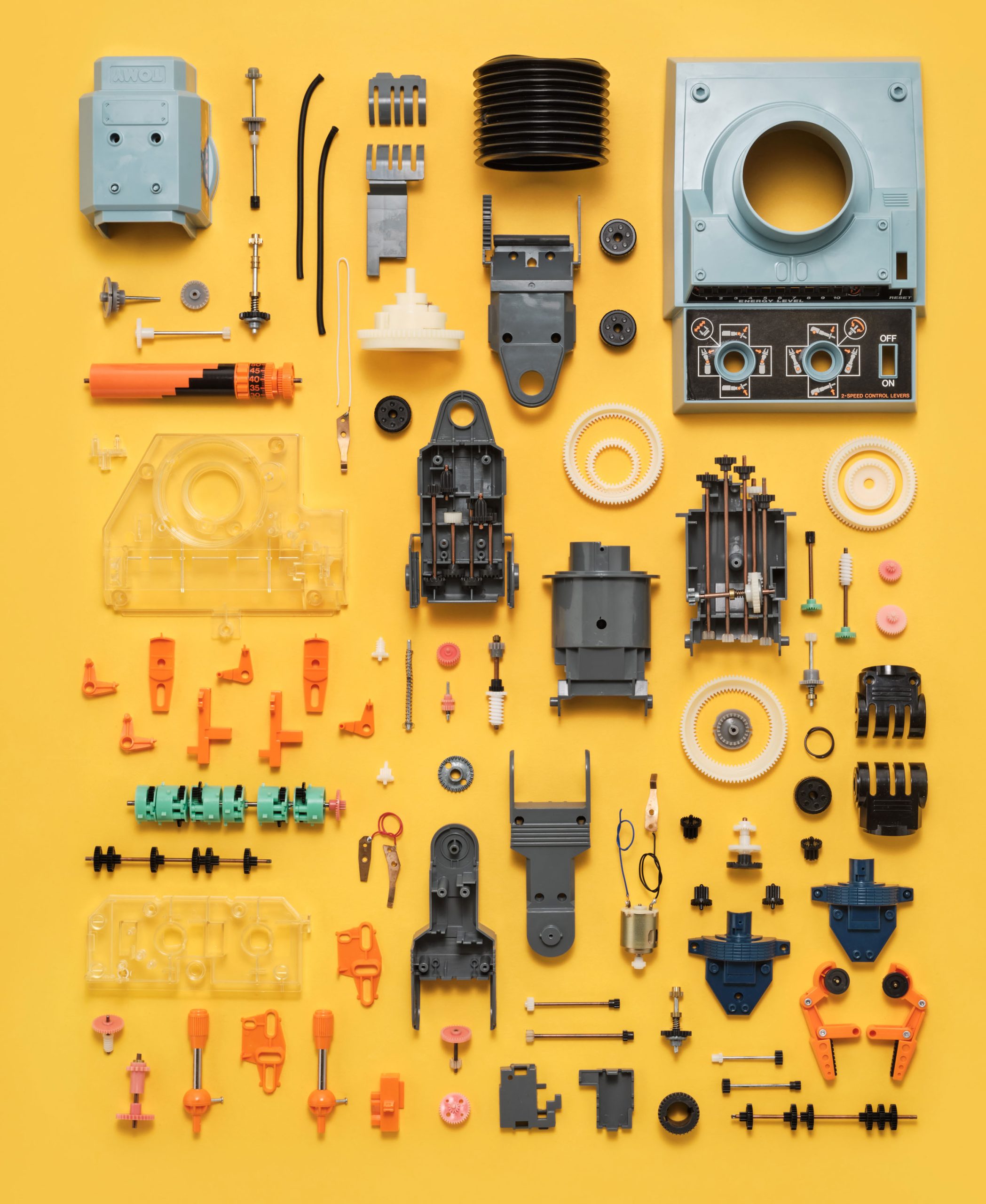

箱の表面には、「科学実験や研究室での実験に没頭する若き才能のためのロボットのようなアーム」という説明が印刷されていた。そして珍しいことに、その玩具は刺激的な宣伝文句に見合うものだった。本格的なロボット式アームだったのだ。このアームは、土台を中心に回転させたり、アームの先を上下に傾けたりすることができた。「肘」の接合部で曲げることも、「手首」を回すことも、明るいオレンジ色をした多関節の手を滑らかな動きで開閉させることもできた。すべての動作は、前後左右に倒して操作する一対のジョイスティックだけで可能だった。

この玩具で遊んだ人なら、その音も覚えていることだろう。電源スイッチをオンの位置に動かすと、プラスチックの歯車が回転し、巻かれる。その機械音が絶え間なく聞こえた。そして限界を超えて操作しようとすると、軋むような「カチリ…カチリ…カチリ」という抗議の音を出したものだ。

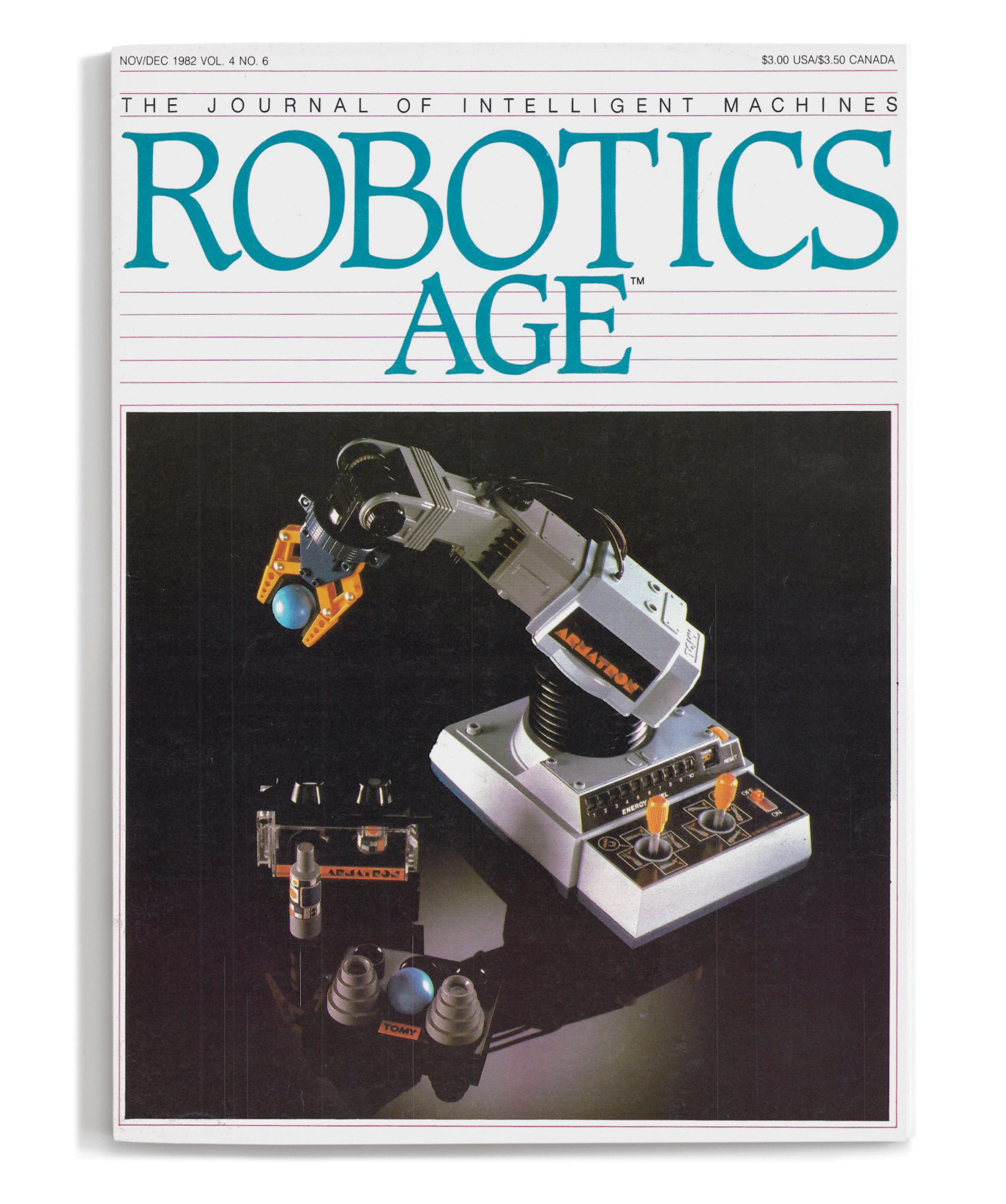

アームトロンを特別に感じたのは、子どもたちだけではなかった。『ロボティクス・エイジ(Robotics Age)』誌は、1982年11月/12月号の表紙にアームトロンを掲載し、「普通ならはるかに高価な実験的アームにしか見られない機能」が、この31.95ドル(現在の価値で約96ドル)の玩具には備わっていると評した。

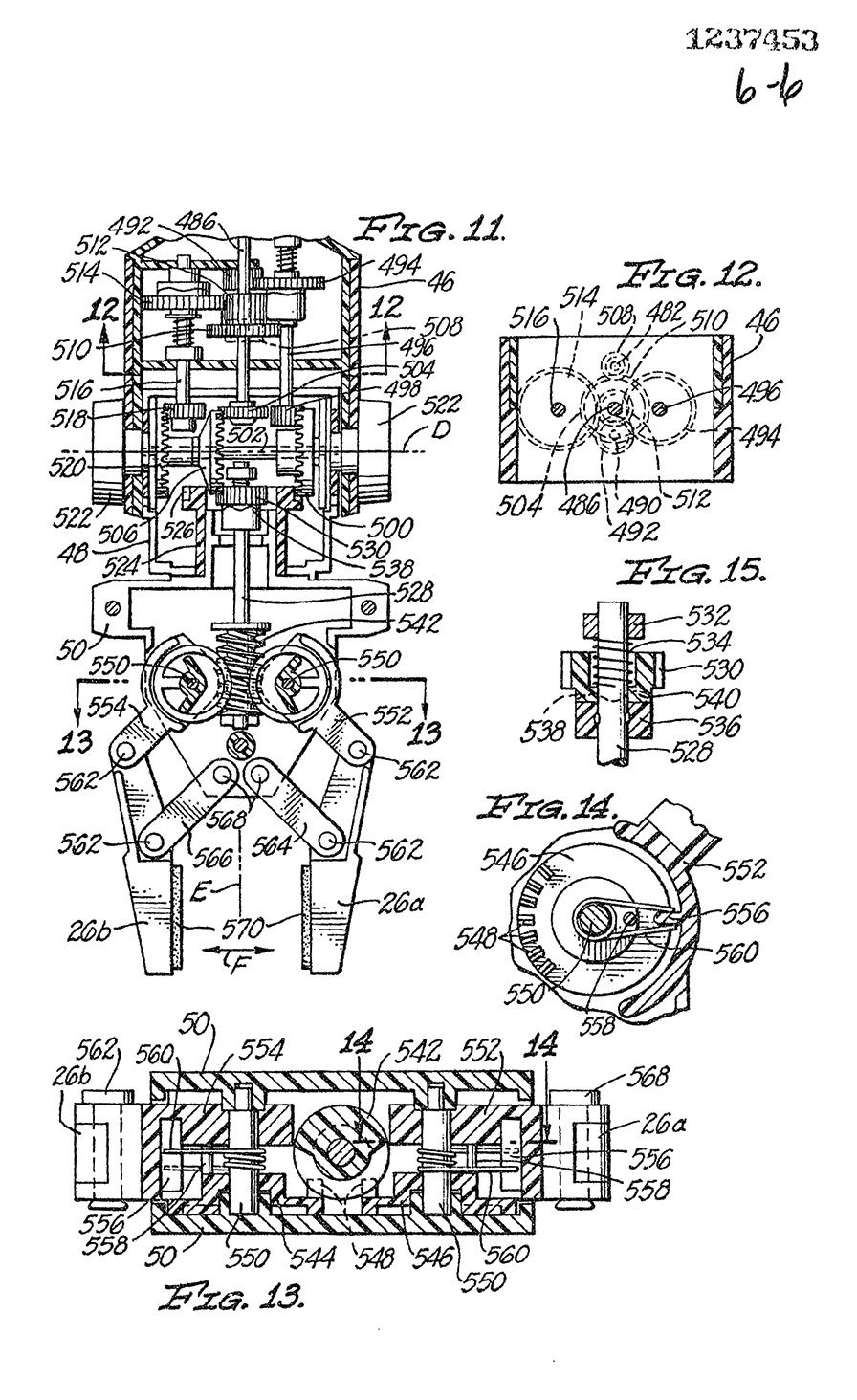

数年前、子ども時代に遊んだアームトロンを見つけた私は、それを再び動かそうとケースを開け、驚かされることになった。この玩具には、2個の単1乾電池を入れる容器、スイッチ、そして3ボルトの小さなDCモーターを除いて、電子部品がひとつもなかったのである。完全に機械で動作していたのだ。その後、アームトロンの特許図面をネット上で見つけた私は、ギアボックスの図面が信じられないほど複雑であることを確認した。設計者は天才か、あるいは狂人だったのか。

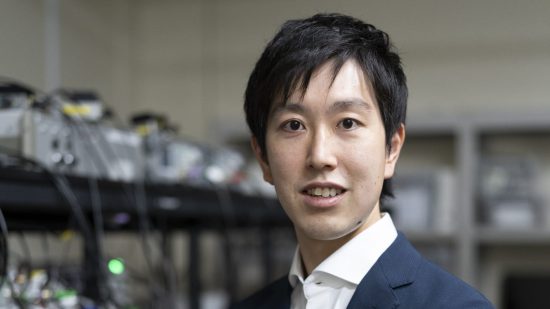

アームを作った男

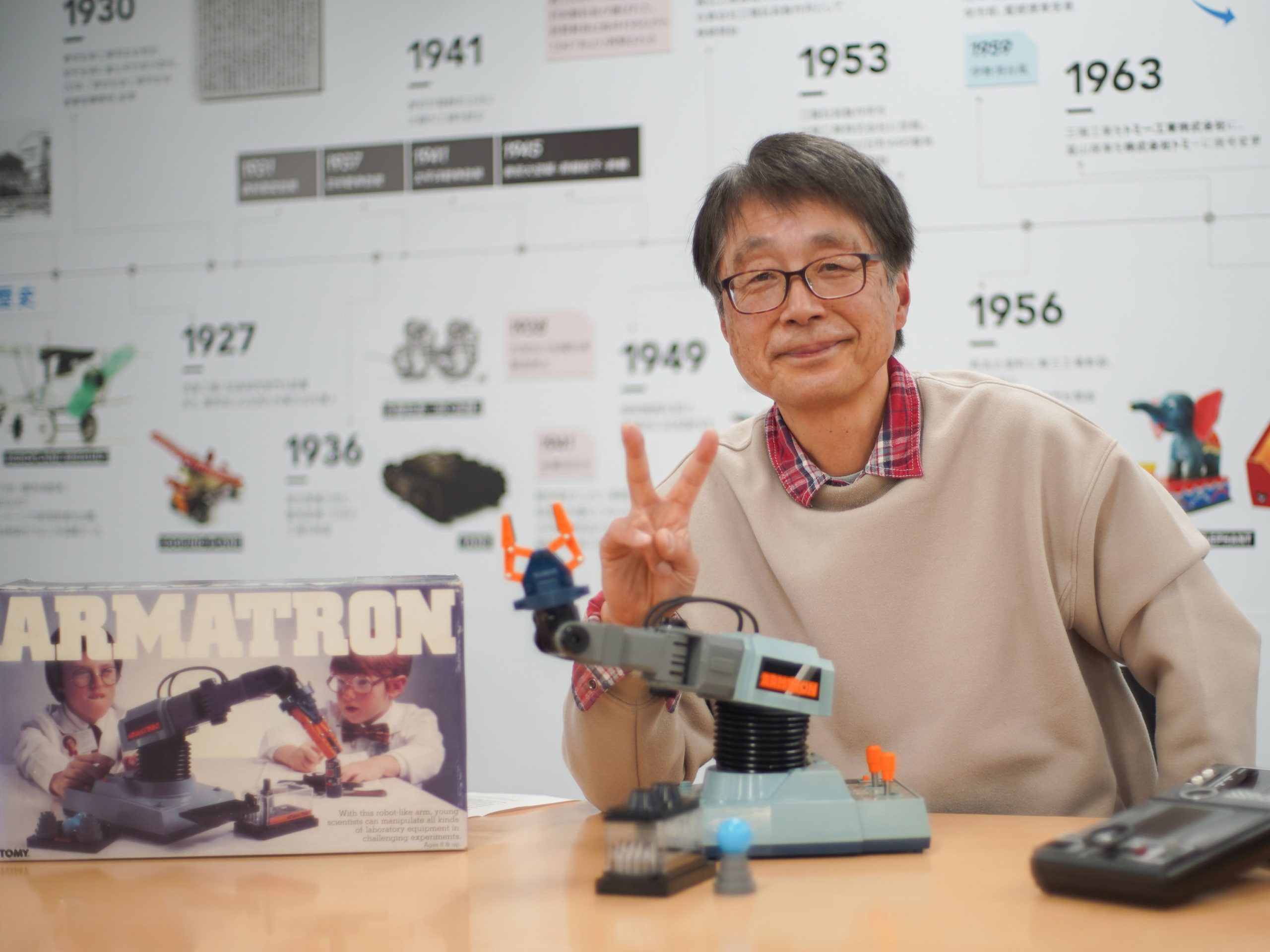

この玩具の物語を知りたい——。そこで私は、メーカーであるトミー(現在の社名はタカラトミー)に連絡を取った。100年を超える歴史を持つ日本企業だ。そして紹介されたのが、東京に住む69歳のエンジニアで玩具デザイナーの渡辺広幸だった。現在は引退しているが、渡辺はトミーに49年間勤続し、「ブリップ」「デジタル・ダイアモンド」「デジタル・ダービー」「ミサイル・ストライク」など、80年代に発売された数多くのすばらしい小型電子玩具を開発した。渡辺の名前は44件の特許に記載があり、50〜60種類の製品の市場投入にも関わっている。電子メールで質問を送ると、渡辺は映像で回答した。以降の渡辺の発言は日本語から翻訳したものだ。

「専門的に工学を学んだことはありませんでした。その代わり、日本では工業高校と呼ばれている、技術エンジニアを養成する学校に入学しました。そこで実際に電気工学科に(入りました)」と渡辺は語った。

その後、渡辺は小松製作所に就職した。ブルドーザーが好きだったからだという。しかし1974年、トミーが求人を出していることを知った渡辺は、玩具作りがしたいと思った。「日本で一番の玩具会社だと言われました。そこで、(入ってみる価値がある)と決めました」と渡辺は言う。「入社試験を受けるために東北から東京行きの夜行列車に乗り、最終的に入社に至ったというわけです」。

アームトロンを思いつくきっかけになったのは、ある日、上司が持ってきた新聞記事の切り抜きだった。「そこには、(機械のアームが)3本の指で卵を抱えている画像が載っていました。『近頃はこういう流れがあるらしい、それならこれを作ってみよう』という始まりだったと思います」と渡辺は振り返る。

小規模なチームの責任者として、渡辺は一時的に別のプロジェクトに取りかかっていた。そしてロボット・アームに戻ってくると、チームはプロトタイプを完成させていた。ただしそれは、アームトロンの最終形とはまるで違うものだった。「手は本体から横方向に突き出ていて、90度くらいしか動かせませんでした。コントロール・パネル6方向に動かせるもので、6つのスイッチを使っていました。個人的には良いとは思えませんでした」。 そこで彼は作業に戻った。

COURTESY OF TAKARA TOMY

渡辺の画期的な発明は、趣味で操縦していたラジコン・ヘリコプターから着想を得たものだった。2本の操作用ジョイスティックが付いたリモコンを持ち上げながら、渡辺は私にこう言った。「この2本のスティックを操作することで、2つのアームで4つの動作ができます。ですが、この部分を捻れば、6つの動作が可能になると考えました」。

COURTESY OF HIROYUKI WATANABE

「前々から、360度回転できるシステムを作りたかったのです。そこで、そのシステムがどうすれば機能するかを考えました」と渡辺は付け加えた。

渡辺は、アームトロンの主要発明者に自身の名前が残っているが、アームトロンはチームの成果であると強調した。デザイナーがケース、色、ロゴを作成し、当時の産業用ロボットに見られたゴムチューブなどの見た目上の特徴を再現してそれらしい雰囲気を加えた。

1981年にアームトロンが初めて公開されると、ロボットエンジニアたちが渡辺に連絡を取り始めた。「玩具販売店からはそれほどでもありませんでしたが、それよりも大学の研究室や工場、そして産業用ロボットを製造していた企業の研究者から多くの問い合わせを受けました。彼らにはとても勇気づけられましたし、頻繁に語り合いました」。

ラジオシャック・ロボットが果たした大役

アームトロンの大胆な見た目と機能は、いつの日かロボット工学の道に進むであろう多くの小さな子どもたちに強い印象を残した。

その1人が、ボストン・ダイナミクス(Boston Dynamics)で15年間、ロボットを製作している機械設計エンジニアのアダム・バレルだ。「ペットマン(Petman)」や、ユーチューブで有名な「アトラス(Atlas)」、そして「スポット(Spot)」と呼ばれる犬サイズの四足歩行機などに携わった人物である。

バレルが育ったのは、ニューヨーク市内にあるラジオシャックから数ブロックの場所だった。「地下鉄の駅に行くときは、ラジオシャックのそばを通っていました。店に立ち寄っては、遊んだり、タイマーをかけたり、チャレンジに取り組んだりしたものです。玩具だと分かっていても、あれは本物のロボットでした」。アームトロンは、彼をラジオシャックに誘い込み、そしてエンジニアリングに対する生涯にわたる関心に火をつけるきっかけになった。「1セント硬貨を貯めて、それではんだごてを買い、ラジオシャックではんだ付けしたものです」。

「(ロボットが)ゴミ箱や実社会で見つけた物体をつかむのに最適な方法を解明しようとする研究は、今日でも人工知能(AI)を使って行なわれています」

バレルは、工学を学んでいた大学院生の頃にアームトロンと運命的な再会を果たした。「研究室の仲間の1人が、机の上にアームトロンを置いていました。それは壊れていました。一緒に分解したのですが、内部を目にしたのはそれが初めてでした」。

「1つのモーターをさまざまな方法で噛み合わせたり切り離したりするための、いくつものすばらしい機械式の歯車が備わっていました。小さな1つのモーターが、それほど多くの役割を担っているのが本当に興味深かったです。そこから、産業用ロボット・アームについて再び考えるようになりました」。

カリフォルニア大学バークレー校で電気工学とコンピューター科学を専門にしているエリック・パウロス教授は、アームトロンがいかに教育上役立つプレゼントになるのかを両親にしつこく説明した、と振り返る。最終的に、彼はそのロビー活動に成功した。

「物を拾い上げて動かしたり、ただ動く様子を眺めたりするだけでも、探究は際限なく続きました。すっかり心を奪われていました。本当に、自分だけの小型ロボットを所有したかのようでした」とパウロス教授は回想する。「これは宝物です。今日まで手放さずにきて、まだ動きます」。

PUBLIC DOMAIN

現在、パウロス教授はロボット作りに取り組んでいる。また、学生たちには自分でロボットを作る方法を教えている。彼が課しているのは、段ボールや子ども用粘土を使っての構築など、制約の中で問題解決に挑むやり方だ。渡辺と彼のチームが直面した制約が、最終的には彼らを工学面でより創造的にしたと考えているからだ。

現在、高度に発達したマシンは、コンピュータービジョンや強化学習などのAIの進歩によって信じられないほど新しい方法で動作を習得している。それらと、これ以上ないほどアナログなロボットであるアームトロンとの間につながりを見つけることは、さほど難しくない。

パウロス教授は、自分が子どもの頃にアームトロンで取り組んだ問題と、研究者が現在も解決しようとしている問題との間に類似点を見ている。「物を拾い、それが重過ぎるとき、何が起こるでしょうか? 別の角度からアプローチすれば何とか拾い上げられるとしたら?あるいは、物をつかむ方法は? (ロボットが)ゴミ箱や実社会で見つけた物体をつかむのに最適な方法を解明しようとする研究は、今日でもAIを使って行なわれています」。

ロボット工学の世界はAIに支配されようとしているのかもしれないが、この分野には依然としてエンジニアが必要だ。物理的な世界で問題を解決できる、作る人やいじくりまわす人たちである。

COURTESY OF RADIOSHACKCATALOGS.COM

アームトロンは、こうしたアナログ構造を探求するよう子どもたちを促した。そしてそれは、すべてのブレークスルーがコンピューターの画面上で起こるわけではないと思い出させてくれる。あの実践的好奇心は消えていないのだ。 2025年現在、新世代のファンは、オンラインコミュニティや自力での改造を通してアームトロンを再発見している。ユーチューブには、アームが蒸気動力で動くように改造されたものなど、数十のアームトロンの映像が公開されている。

「機械を愛する人たちが驚いているのを見られて、とても嬉しいです」と渡辺は私に語った。「私たちの製品を今も愛する人たちがいることを、本当にうれしく思います」。

開発秘話を生で!9/10イベント開催決定

本記事に登場する「アームトロン」開発者・渡辺広幸氏(元タカラトミー)が、誕生の裏側を語る特別イベントを9月10日、東京・市ヶ谷で開催します。ぜひイベントにもご参加ください。実機の展示も予定しています。

- 人気の記事ランキング

-

- Stratospheric internet could finally start taking off this year グーグルもメタも失敗した 「成層圏ネット」再挑戦、 2026年に日本で実証実験

- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ

- The first human test of a rejuvenation method will begin “shortly” ハーバード大教授主導の 「若返り治療」初の試験へ、 イーロン・マスクも関心

- Microbes could extract the metal needed for cleantech 微生物で「老朽鉱山」再生、バイオマイニングは金属需要に間に合うか

- What’s next for EV batteries in 2026 米国後退、加速する中国支配 EVバッテリー市場、 2026年はどう動く?

- ジョン・キーガン [Jon Keegan]米国版 寄稿者

- 地方、州、連邦政府機関が収集した視覚的に興味深いデータセットを編集したニュースレター『ビューティフル・パブリック・データ(beautifulpublicdata.com)』を執筆している。