量子コンピューターは

なぜ必要なのか?

量子超越性の実現が目前に迫ったと喧伝される一方で、量子コンピューターはまだまだ課題を抱えている。ハードウェアにエラーが起こりがちであることに加えて、本当に有用な適用分野がまだはっきりとは見えていない。最初の量子コンピューターの現実的な用途を見つけるのが遅れれば、熱狂は幻滅に代わるだろう。 by Will Knight2018.03.07

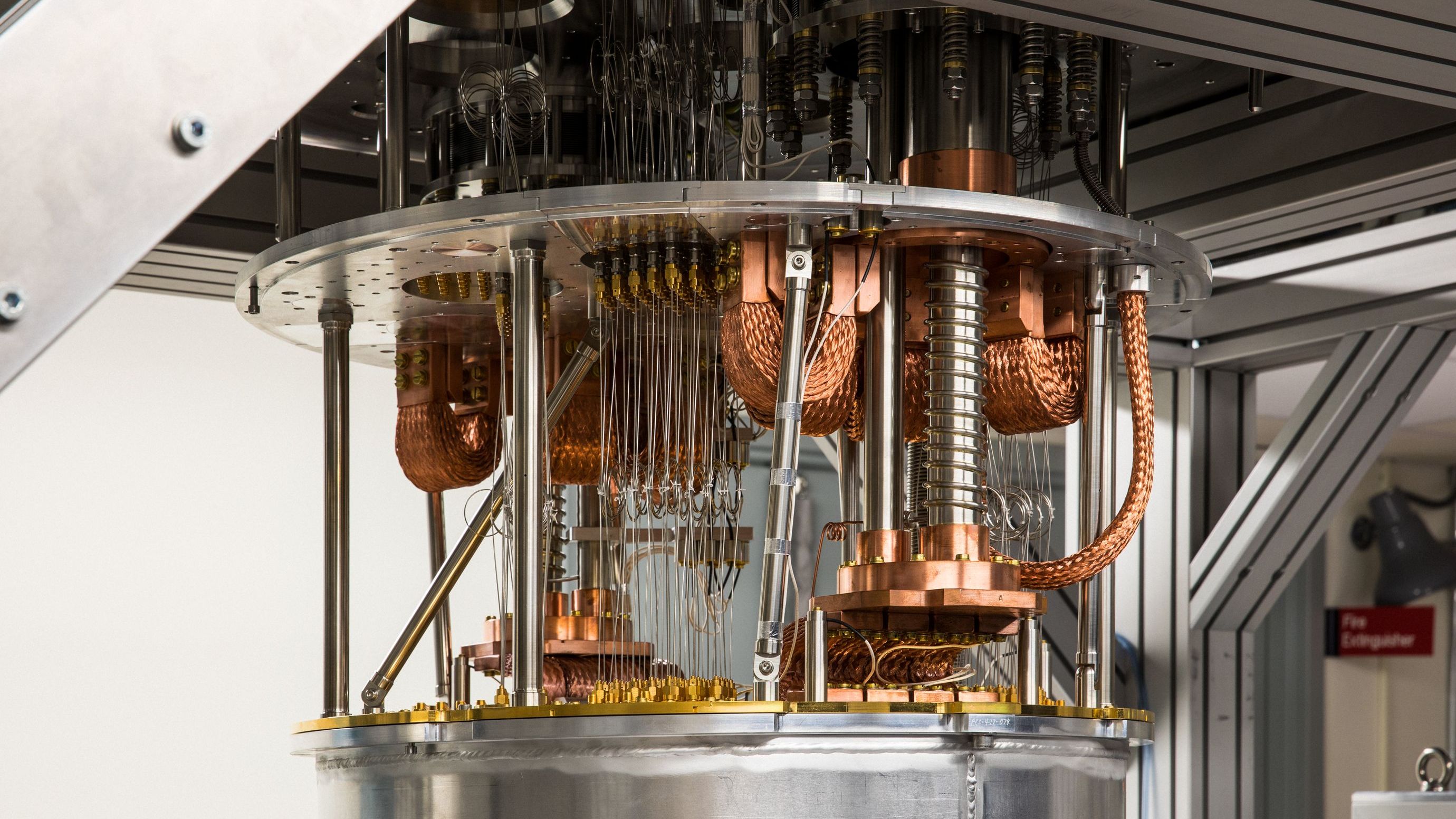

ニューヨーク市の北80キロの豊かな田園地帯にある小さな研究所では、何本もの管と電子部品が複雑にもつれて天井からぶら下がっていた。この取っ散らかった装置はコンピューターだ。ただのコンピューターではなく、コンピューター史上最大級の重要性を持つ特別なコンピューターになる可能性がある。

量子コンピューターは従来のスーパーコンピューターの領域をはるかに超えた計算を実施できると有望視されている。量子コンピューターは物質の振る舞いを原子レベルでシミュレーションできるので、新材料の発見に革命が起こるかもしれない。あるいは、解読不能な暗号を破って暗号化技術やセキュリティの常識がひっくり返るかもしれない。データを効率的に高速処理することで人工知能(AI)を劇的に加速することさえ期待されている。

ただし量子コンピューターは、数十年もかけて緩やかな進歩を続けてきた分野だ。ここに来てようやく、従来のコンピューターが達成できなかった高い処理能力を持った量子コンピューターを構築できる寸前にまで漕ぎつけた。これは大きな進歩ではあるが、「量子超越性」をいささか大げさに表現しているきらいがある。この進歩を先導してきたのはグーグルだが、インテルとマイクロソフトもコンピューターの量子化のために大きな努力をしてきた。さらに、リゲッティ・コンピューティング(Rigetti Computing)、アイコンQ(IconQ)、クォンタム・サーキッツ(Quantum Circuits)など、潤沢な資金を持って量子コンピューターを開発しているスタートアップ企業もある。

ただし、この分野ではどの競合他社もIBMの業績には敵わない。と言うのは、IBMが50年も前から材料科学において成し遂げてきた多くの進歩が、このコンピューター革命の基盤となっているからだ。このため私は2017年10月に、次のような疑問を解決するためにIBMトーマス・J・ワトソン研究所を訪問した。いったい量子コンピューターとは何に向いたコンピューターなのか? 実用的で信頼性のある量子コンピューターを作ることは果たして可能なのか?

なぜ量子コンピューターが必要になるのか

IBMトーマス・J・ワトソン研究所はニューヨーク州ヨークタウン・ハイツにある。外観は1961年にみんなが想像した「空飛ぶ円盤」に少し似ている。研究所は近未来的な建築家エーロ・サーリネンの設計で、大型メインフレーム・コンピューター・メーカーとしてのIBMの全盛期に建造された。IBMは当時、世界最大のコンピューター・メーカーだったが、同研究所を建てて10年も経たないうちに、全産業界でフォードやジェネラル・エレクトリックなどに次いで5位に入る巨大企業になった。

研究所の玄関は田園地帯に面しているが、内部のオフィスにはまったく窓がない設計になっている。私がチャールズ・ベネット博士に会ったのは、修道院のような部屋のひとつだった。ベネット博士は現在70代で、白いもみあげを伸ばし、黒い靴下にサンダルを履いていた。さらにシャツのポケットに、ペンを何本か差したプロテクターを付けていた。古いコンピューター・モニターや化学モデルに囲まれ、不思議なことに小さなミラーボールもあった。ベネット博士は量子コンピューターの誕生をまるで昨日のことのように話してくれた。

ベネット博士が1972年にIBMで働き始めたとき、量子物理学にはすでに半世紀の歴史があった。だがコンピューターは、古典物理学とクロード・シャノンがマサチューセッツ工科大学(MIT)で1950年代に開発した情報理論に基づいていた。情報の保存に必要な情報量を「ビット」数で定義したのは、このシャノンだ(この用語を一般的にしたのはシャノンだが、彼自身が作り出したわけではない)。0か1かの二進数コードで表すビットこそが、従来のすべてのコンピューターの基本になっている。

ヨークタウン・ハイツで着任して1年後、ベネット博士はそれまでのコンピューターのすべてに挑戦するかのような量子情報理論の基礎を作る一翼を担った。量子情報理論は、物質が原子レベルで示す奇妙な性質の利用を基礎に置いている。原子レベルでは粒子は、同時に多くの状態、たとえばいろいろな位置が「重ね合わさって」存在する。また2つの粒子は「もつれ合い」、一方の粒子の状態が変化すると、同時にもう一方の粒子に影響を与える。

ベネット博士たちは、計算に要する時間が指数的に増加し、計算不可能にさえなるある種の計算は、量子現象を利用すれば効率的に実行できることに気が付いた。量子コンピューターは情報を量子ビット(キュービット)で保存する。キュービットでは、1と0が重ね合わさった状態で存在できる。そして、量子もつれと、干渉と呼ばれる仕掛けを使うことで、膨大な数の状態が重なり合いつつ、計算の答えを見つけられる。量子コンピューターを従来のコンピューターと比較するのは極めて難しい。大まかに言ってしまえば、わずか数百キュービットの量子コンピューターは、私たちの宇宙に存在する全ての原子よりも多くの計算を同時に実行できる。

…

- 人気の記事ランキング

-

- It’s pretty easy to get DeepSeek to talk dirty 「お堅い」Claude、性的会話に応じやすいAIモデルは?

- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ

- Google’s new AI will help researchers understand how our genes work グーグルが「アルファゲノム」、遺伝子変異の影響を包括的に予測

- Calorie restriction can help animals live longer. What about humans? 「若返り薬」より効果? カロリー制限のメリット・デメリット

- When AIs bargain, a less advanced agent could cost you 大規模モデルはやっぱり強かった——AIエージェント、交渉結果に差