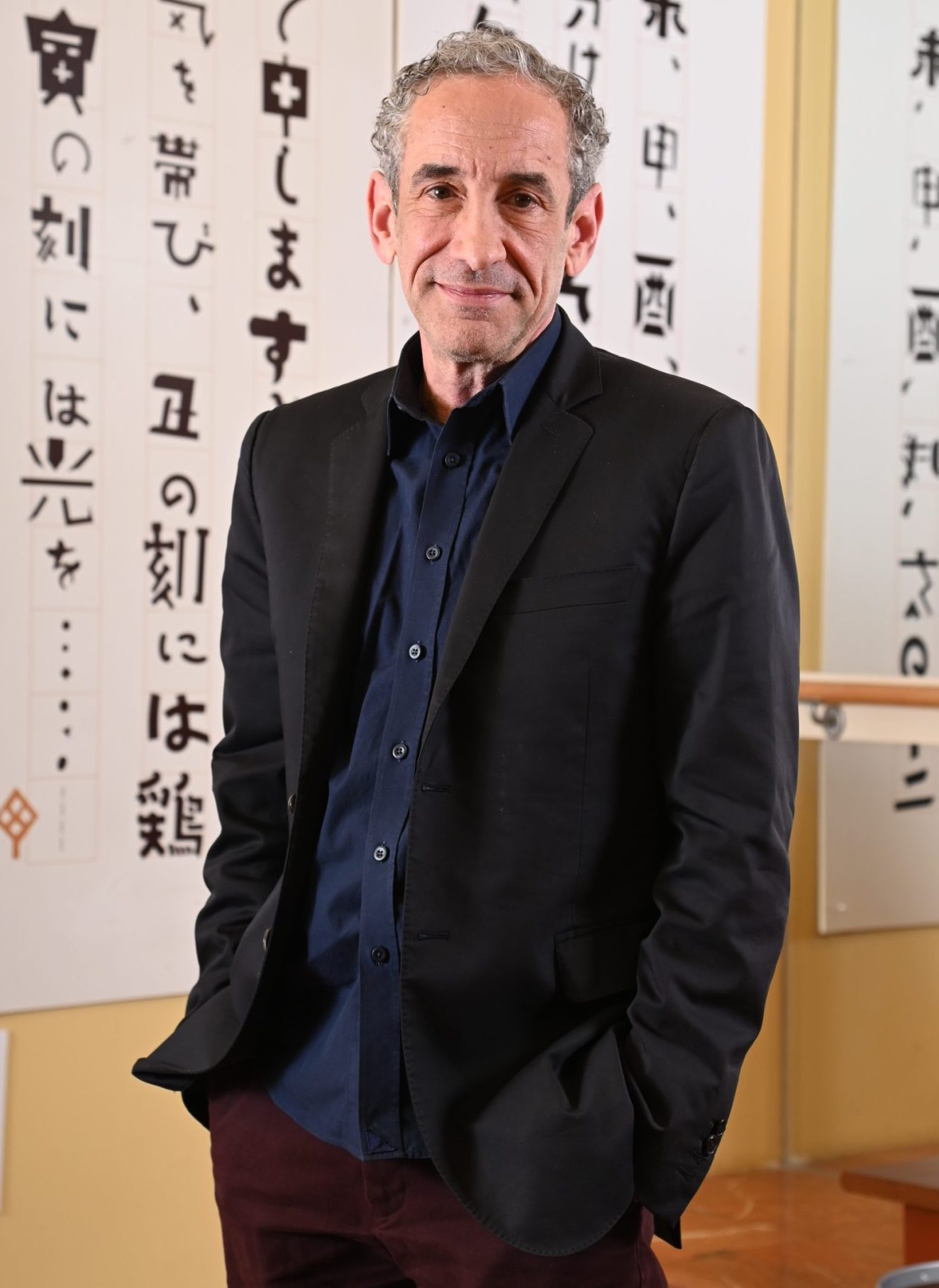

「AIなんて怖くない」ダグラス・ラシュコフが語る真意

サイバーカルチャーの生き証人であり、長年メディア論を展開してきたダグラス・ラシュコフ氏が来日。AI時代の資本主義のあり方や、人間が安心して生きられる社会のあり方について、斬新な視点から問題提起した。 by Keiko Tanaka2024.05.17

『デジタル生存競争(原題:Survival of the Richest)』(堺屋七左衛門訳、ボイジャー刊)の著者であるダグラス・ラシュコフ氏が昨年12月に来日した(来日時の講演は動画、電子書籍としてボイジャーのサイトで公開されている)。同氏は、デジタルメディアに造詣が深く、米国で1994年に出版された『サイベリア』(大森 望訳、アスキー出版局刊)以来、多数の著書を発表し、テクノロジーがもたらす示唆について注釈を添えてくれる論説家として長く頼りにされてきた。メディアマーケティングで使われる「バイラル」や、「デジタルネイティブ」といった語の生みの親として米国ではよく知られているのに対し、2000年代、2010年代の著作物は日本語化されておらず、2020年になって電子出版社のボイジャーが同氏を再発見し、邦訳本を刊行するまで日本の読者にはなじみが薄い存在になっている。同氏の表現活動を15年近く追ってきた田中恵子がインタビューした。

◆

彼を、ブルックリン在住のメディア理論の著者だ、と一言では片づけがたい。著者と言っても、文筆業に限らない、多様なメディア展開をしている。インターネット黎明期のカリフォルニアを知るサイバーカルチャーの生き証人であり、ニューヨーク市立大学クイーンズ校の教授でもある。著書は、メディアに着目して社会を紐解いているが、通常のメディア論で扱う範囲をゆうに越えている。例えば、2009年の著書『Life inc.』では、暮らしを介在する通貨にまで目を向け、ルネッサンス期を辿る。「もともと経済を研究するつもりはなかったのだけれど、テクノロジーによって人々が生活する世界に何が起きているかを理解しようとしたら、そうせざるを得なかった」のだそうだ。こうした探求を通じて、彼は何を成し遂げようとしているのだろうか。

「私が最も関心を払っているのは、背景にあるオペレーティング・システムを明らかにすることで、人々の根底にある思い込みの正体をあらわにすることです。私たちが生まれてきた世界にあるシステムが自然状態であるというのは誤解で、これらは形勢を形作る構成物でしかありません。例えば、もしコンピューターのオペレーティング・システムが一つしかなく、macOS しか存在しなかった場合、オペレーティング・システムが存在することさえ気づくことは叶わず、Macがコンピューターなのだ、と思うでしょう」。

「私たちは生まれたときから資本主義経済に暮らしていますが、それは一つの経済の様式にすぎません。にもかかわらずそのことを忘れてしまっています。作られた唯一のシステムの内側にいる限り、前提を壊すことはできません。つまり、私がしていることは、さまざまな方法で、これらの作られた前提について気づいてもらうための政治宣伝なのです。さまざまな次元で人々に影響を与えなければならないから、本や対面でのインタラクション、ポッドキャストなど多様な手法を用います。相手がわかるように複数の視点かトライアンギュレーション(三角測量になぞらえ、複数の地点から異なる方法を組み合わせて現実を理解しようとする研究手法)のごとく、多様なメディアを通じて、前提を打ち破ろうとしているのです」。

「私はただ、さまざまなメディアを通じて人々を目覚めさせ、揺さぶろうと必死に努力しているだけです。 内容だけでなく形式を通じて物事を伝えるために、新しいメディアを使ってきました。私がしていることは、ベルトルト・ブレヒトの言葉を借りれば、当たり前の日常を介在するものから遠ざけ、身を引いて、夢から覚めるような体験をできるように仕組むことです。そしたら今起きていることが一体どういうことなのか、理解できるのではないでしょうか」。

彼の視座を裏付けているのは、演劇やサイケデリックの経験だ。

「ほとんどすべての西洋言語は主語がオブジェクトに作用する力関係が組み込まれています。でも、演劇やサイケデリックはそうではありません。言葉や文字にはできない表現ができます。より包括的で、非線形で、主題を持たずに物事を体験できる感覚をもたらします。『サイベリア』を書いた私に、友人のティモシー・リアリーはこう言いました。『絵がないじゃないか』。そりゃあそうです。本なのですから。するとこう続けました。『本を通して、違う世界を伝えようとしているのに、今ある世界の前提を壊していないじゃないか』と。だから著者として、この非線形の経験を線形のテキストに翻訳し、それが読者に伝わり、うまくそれが読者からまた別のところに広がっていくことを目指しています。物語に心を開くとき、読者はさまざまなアイデアを並べ、比較し、メタ化を繰り返す水平思考を実践します。インタラクティブ・メディアやハイパーテキストといったさまざまな形態を好んで使ってきたのは、英語が持つ連続性のある論理的な主語と目的語の関係を断ち切ろうという思いもあったからです」。

実際、同氏はいくつものグラフィックノベル(漫画)も著している。

複合的な視点を保つことをよしとするからこそ、彼を一言で説明するのはやっかいだ。未来学者だと言われれば「現在主義者だ」と言い返し、テクノロジー作家だと言われれば「テクノロジーとはどういう意味か? 火をおこすのもテクノロジーだ」と問い返す。メディア理論家と呼べば「体だって、何だってメディアさ」と返し、型にはめられたり、レッテルを貼られたりすることを全力で拒否する。

「被害妄想かもしれませんが、誰かが私にレッテルを貼り、私が何者であるか語ることができるなら、自分が攻撃の対象になってしまう気がするのです。定義されることから逃げないと、捕まえられて殺されるんじゃないか、って。例えば、私のことを左翼主義者だと呼べば、追放できる。カウンターカルチャーの代弁者と呼べば、私が企業向けに講演をした途端、企業に魂を売ったのだと簡単に批難できる。だから私には、カテゴリーを壊すように意図的に動き回っている道化師のようなところがあるのです」。

マルクス主義とマイクロソフトの両方を雄弁に語り、肩を持つのは容易ではなかろう。ラシュコフ氏は長きにわたって、コンピューター技術が人間を解放する可能性に夢を抱いてきた。『Program or Be Programmed』が刊行された2010年を振り返り、「メディアを、資本主義から保全し、共創の場として保とうと躍起になっていた最後の瞬間だった。でも、失敗に終わったと思う」と話す。当時、ラシュコフ氏は、民間のオンライン・プログラミング教育を推進するコードアカデミー(Code Academy)のエバンジェリストを務めていた。プログラミングを学ぶことは、自分の手で世界を共に作る後押しをするとの期待があった。今や、その可能性が後期資本主義に囚われてしまったと同氏は辟易している。

最新作の『デジタル生存競争』をひっさげ、電子出版のパイオニアであるボイジャーが用意した日本での講演会のステージで、巨大テック企業に対峙し、声高に批判するラシュコフ氏はルサンチマンに映った。だからといって、経済の論理にハイジャックされてコンピューター技術に抱いた夢が破れ、ラシュコフ氏は左巻きになったのだと物語を決めつけるのは早計だろう。理由は舞台背景だ。『Throwing Rocks at the Google Bus』(2017年)で彼が描いたような、テック企業の経済成長が近隣の地価高騰をもたらし、地域経済をひっちゃかめっちゃかにして反感を買うような事態は、日本においては表出していない。それどころか、デジタル・トランスフォーメーション(DX)は人口が減少する地方の再建を担うとして、テクノロジーに期待を寄せている状況だ。つまり、社会を豊かにするテクノロジーの本分をこれから見ようと眼差しを向ける日本の私たちに対し、彼は注意喚起をしているのではないか。

AIを恐れるべきではない

ラシュコフ氏のテクノロジーへの視座と日本におけるテクノロジーへの視座とをつなぎ留める結節点があるとすれば、それはコンテンツ産業だ。クリエイターや出版社にとってテクノロジーは、新しい販路として期待されてきた。しかし、安定した収益化の実現に時間を要してしまい、結果的に、創造行為を破壊する側面が印象付けられることになった。ラシュコフ氏も海賊版に手を焼く日本の出版社のどちらも、自由に表現できることを重んじ、愛憎の入り混じった気持ちをテクノロジーに対して抱いている。

例えばここ数年、日本ではインターネット上の海賊版サイトによる深刻な被害が問題になっている。運営者が逮捕され、サイトが閉鎖されても、またすぐ別の海賊版サイトが乱立するなど、いたちごっこが続く。海賊サイトへのアクセスの温床となっている、検索エンジン結果やコンテンツ・デリバリー・ネットワーク、レジストリをつかさどる海外の巨大テック企業らに出版社が掛け合っても有効な対策は取られず、無念に終わってきた経緯もある。多様な表現を許容し、コンテンツの門番役だった出版社は、その役目を海賊サイト運営者か、そうでなければネットフリックスやアップルなどのプラットフォーマーに奪い取られてしまった錯覚さえ覚えただろう。打つ手をなくし、ネットワーク・プロバイダーに海賊版サイトへのアクセス遮断を負担させようとしたり、ローカルなコンテンツ制作費を捻出するためにプラットフォーマーから徴税しようと提言する趨勢さえ生んだ。それでも、両者の心に通ずるところがあるとすれば、複雑な現実に対して、特定の誰かを悪者に仕立て、一部に負担を強いたところで根本的な解決にはならない、異なる立場の人々がチームプレイで取り組むことこそ最善の解決策になる、と考えるに至った点だろう。ボイジャーとラシュコフ氏との人間的な関わり合いを大事にしたからこそ実現した来日講演には、ラシュコフ氏の日本に寄せる期待がうかがえる。

「西洋的な物語の感覚からすると、自分が勝者になるのか、敗者になるのか、救われるのか、呪われるのか、わかったところで話が帰結します。一方、インドのマハーバーラタにしても、日本の漫画にしても、終わりのない物語が展開されます。土地と人間との関係も日本では大切にされているようです。よく、あなたの本を読んで得るものは何か? とビジネスパーソンに聞かれることがあります。これは、まさに資本主義の末期段階を露呈した問いでしょう。すべてが、何らかの利用価値をもたらす道具主義的な役割を果たすことが期待されています。純粋に読書を楽しんでもらうのではなく、書籍を通じてビジネスに『役立てよう』としているわけです」。

「テクノロジーが問題の構成要素になっていると私が考える理由として、テクノロジーそのものの本質の持つ手段化にあると思います。金儲けに結びつかなければ一体何の意味があるんだ、というような考え方が蔓延しています。終わりのない成長指向マインドで、常に競争を自分だけが勝ち抜かねばならない。すると、永遠に不安に駆られてしまいます。資本主義は、集団よりも個人を促進する適者生存のゲームです。そうではなく、もっと集団的な考え方を採用すべきであり、お互いを気遣いあうサポート・ネットワークを構築することでより安心感を増し、安全に暮らせるでしょう。実際に、プレッパー(世界の終末に備える人。『デジタル生存競争』ではプレッパーの要求に応える不動産や農場開発事業を営む企業について詳しく描かれている)は、地域一帯の住民全員と顔を合わせ、隣人がみな災害に備えている状態を作ります。あなただけが食料を保管していたのなら、有事の際、近隣住人に襲われてしまうでしょう」。

「王政下の活版印刷時代のような経済システムを前提にテクノロジーを展開するのは止めにすべきです。『Life inc.』の中では中世ヨーロッパに着目しました。それは、時は金なりという仕組みを作った転換期なのです。当時生まれた資本主義を、人工知能(AI)はコンピューター化し、デジタルにプログラムするのです。AIは、資本主義を永続させ、風景の一部として見えなくさせています。つまり資本主義こそがAIの原型だと考えています。人々がAIに関して恐れていることはすべて、お金、仕事に関係しています。AIに職を奪われるのは問題だと言いますが、奪われて結構ではありませんか。人々が欲しいのは、食べ物、家、好きな物、そして有意義な仕事(Work)と、人間関係です。職業が欲しいわけではありません。1100年代に公認独占企業が誕生し、時計の針で管理するようになって初めて仕事(Job)が発明されたものです」。

「AIがもたらす具体的な問題、例えば著作権侵害をとってみましょう。著作権が必要なのは、著作権がないと、誰もクリエイターの仕事に対してお金を払ってくれないからです。コンテンツが自由に複製できるなら、クリエイターを大切にする別の方法を見つけるべきでしょう。印刷機の登場以前、著作権が問題になったことは一度もありませんでした。著作権はテクノロジーの問題ではなく経済設計の問題です。同様に偽情報の問題に言及するなら、それは人々が目ではなくスマートフォンを通して世界を見ていることに起因します。スマホは、リアルな生活風景から人々を遠ざけ、アプリ企業が望む世界を経験させるわけです。そう学習したAIは、利用時間を最大化するよう、人々に行動させ、考えさせ、感じさせるよう仕向けています。私たちは、私たちのマシンに、私たちを資本主義に服従させるようプログラムする命令をしているのです。それが、私たちがしていることであり、より不安定で、より愛されておらず、より非社会的でより危険にさらされていると感じさせることで服従させているのです。つまり文明として常に恐ろしい脅威にさらされていると感じるように訓練しているのです。だから、AIを恐れるべきではないと考えます」。

「原始から人間は安全を感じたいと思ってきました。安全への衝動は、現代のクレイジーな億万長者さえも逃れられません。西洋で、安全を感じるためにしたことは、個人の境界線の強化でした。しかし、実際には、壁を作って孤独が増えることで安全だと感じることは少なくなります。私は、啓蒙時代のヒューマニズムが示した完璧な超人を理想とする個人の人間像から、チームスポーツとしてのヒューマニズムへ進化することを意図しています。自然界にある相互依存関係——ダーウィンの進化論は誤解されています。適者の生存としてではなく、相互の安全を確保するために多様なほかの人とどのような協力をしていくかを示したものとして、解釈するべきではないでしょうか」。

ラシュコフ氏が、ゲストと対話するポッドキャスト「Team Human」は今も続いている。

(取材協力=ボイジャー)

- 人気の記事ランキング

-

- Stratospheric internet could finally start taking off this year グーグルもメタも失敗した 「成層圏ネット」再挑戦、 2026年に日本で実証実験

- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ

- The first human test of a rejuvenation method will begin “shortly” ハーバード大教授主導の 「若返り治療」初の試験へ、 イーロン・マスクも関心

- Microbes could extract the metal needed for cleantech 微生物で「老朽鉱山」再生、バイオマイニングは金属需要に間に合うか

- What’s next for EV batteries in 2026 米国後退、加速する中国支配 EVバッテリー市場、 2026年はどう動く?

- 田中恵子 [Keiko Tanaka] 京都情報大学院大学 助教

- ラジオレポーター、広告プランナー、英字ニュース編集ほかを経て現職。2012年にデジタル時代の著作権をテーマにした「リミックス映画祭」を企画し、日・英でディスカッションの進行を担当。情報技術の社会的インパクトをメディア論視点で考察することに関心を持っています。一般社団法人IT団体連盟 IT教育委員会 事務局/国際大学GLOCOM 客員研究員。