新型コロナウイルス感染症のパンデミックを経て、私たちの生活はどう変化していくのか? MITテクノロジーレビュー[日本版]は、緊急事態宣言の解除からおよそ1カ月が経過した6月22日、オンラインイベント「Emerging Technology Nite #17 新型コロナで再定義される人々の生活と価値観」を開催した。

ゲストに迎えた作家・ジャーナリストの佐々木俊尚氏は、長年にわたり、テクノロジーの変化によってさまざまな領域で起きる変化を、従来型のジャーナリズムの「体験者・専門家に聞く」手法で取材してきた。しかし最近は、自身が当事者として実践・経験することに主眼を置き、そこでの学びから見据えた未来について、さまざまな形で発信しているのだという。例えば、東京、長野、福井での3拠点生活もその「実践」の1つだ。

佐々木氏は、コロナ禍の暮らしをどのように捉え、私たちの生活・価値観への影響をどのように見据えるのだろうか。角川アスキー総合研究所の遠藤諭主席研究員が話を聞いた。

非常事態に備える人々「プレッパー」が見直された

遠藤 佐々木さんは、緊急事態宣言下の自粛生活をどのように捉えて、あるいは実践されていますか?

佐々木 生活というと広いのですが、例えば「ミニマリスト」というライフスタイルを実践する人たちがいますよね。一部では「原始的で素朴な」生活をする人と捉えられていますが、ミニマリストの生活は、実は高度な物流とO2Cのテクノロジーが発達しているからこそ可能なものです。近所のコンビニに行けばいつでも食べ物が売られていて、冷えたビールもある。いろいろなことが、PCなりスマホ1台あれば成立する。

でもコロナ禍で、全てを「フロー」で調達するというスタイルそのものが一部崩壊してしまった感じがあります。物流が滞って海外からモノが入ってこなかったり、店頭で商品が買い占められてなくなってしまったら、ミニマリストの生活は成り立たない。やはりある程度は「ストック」が必要なんじゃないか、と。

そんな中、3月頃には米国で「プレッパー」というライフスタイルが注目されました。

遠藤 フレッパーとは何ですか?

佐々木 Prepare(備える)に由来する「プレッパー(Prepper)」ですね。ゾンビ映画なんかを観ると、人知れず家の地下に核シェルターみたいなものを作って、食料品などを貯め込んでいる人がいるじゃないですか。映画の中だと嘲笑の対象になったりしていますが、新型コロナで今のような事態になってみると、プレッパー的な生活は案外よいものかもしれない、と見直されたわけです。

フローとストックのバランスをとる方向へ

佐々木 モノだけでなく、お金でもそうですよね。1カ月、2カ月と自粛生活で全く収入がない、会社でも売上ゼロという事態になると、今まで悪く言われてきたタンス預金や内部留保の価値も見直されてくる。日本でも、ある程度の備蓄(ストック)は必要という風潮に変わった部分があるように感じています。

遠藤 なるほど。「ストック」というスタイルが1つの動きとして出てきたということですね。

佐々木 今のインターネットのテクノロジーは、どちらかというとリアルタイムで全てが瞬時に手に入る方向にどんどん進んでいるじゃないですか。

遠藤 ネット通販の当日配達などもそうですよね。

佐々木 そうです。これまでは、必要なときに頼めばすぐに届く、という方向に進んできた。けれどもそれが、パンデミックがいつまた起きるかもしれない世界で本当に成立するのかどうか。フロー一辺倒でもストックに振り切るのでもなく、ミニマリスト的な要素とプレッパー的な要素をハイブリッドするような方向性が、今後出てくるんじゃないかと考えています。

ハレの「過剰」が削がれてひっそりとしたものに変わる

遠藤 フローが成立するのは過剰にモノがあるからこそですよね。モノが希少な時はストックしておこうとするけれど、その逆でモノがあふれているからフローな生活が可能になる。その実例として、最近お金を使わないようになりました。

佐々木 そうですね。使いようがない。

遠藤 実は自分たちがあくせくと働いていた仕事の時間が過剰に膨らんでいただけで、それは豊かさでも何でもなかったような気も少ししていて。だからこそフローだった部分はあるんじゃないでしょうか。

佐々木 健全な日常へ回帰していくかもしれないですね。日本には「ハレとケ」の概念がありますよね。これまでの「祝祭」的なものというのは、大勢で集まってワーッと騒ぐような、ある種「過剰」なものだったんだけど、ソーシャルディスタンスが求められる今、祝祭のあり方そのものが、もう少し別の「ひっそり感」のあるものに変容する可能性もあると思います。

コロナが健全な消費スタイルを後押しする

遠藤 人々の「消費」はどう変わると思いますか。

佐々木 消費の変化はこの10年ぐらいずっと起きてきたんですよね。21世紀に入ってからの20年間観測していると、一番大きかった変化は2008年のリーマン・ショック、それから2011年の東日本大震災です。

リーマン・ショックが起きる前は個人投資が流行っていたりして、お金を儲けることを是とする空気があった。それが、リーマン・ショックと震災を経て、どんなにお金儲けして良い生活をしても一瞬で失ってしまうことがあるという、ある種の諦めが生まれて、人々の消費が控えめになっていった。

高級レストランで飲み食いするよりは家飲みがいいよねとか、高い服を着ても見えないところで貧しいものを食べるくらいなら、普通の服を着て、普通に健全な食事をして、その代わり自己表現はSNSでやる。それが、ここ10年くらいに起きた消費スタイルの大きな変化の流れだったと思うんですよね。コロナ禍で経済の一部は破壊的なダメージを受けましたが、おそらく一時的な問題で、消費の大きな流れは変わらないと思います。

遠藤 所有しない、お金をかけなくて済むことにはかけない。

佐々木 そうです。プレッパー的な要素は必要ですが、一方で、何か過剰に飾るような生活に戻ることもないだろうなと。ある程度の備えは持ちつつ、派手ではない健全な、身の丈に合った日常を皆で楽しみましょう。そんな方向に行かざるを得ない。

だから、コロナによって衣食住ががらっと変わるというよりは、この10年で進んできた流れが、さらに推し進められる方向ではないかと考えています。

集中から分散へ、都市と地方の関係もフラットに

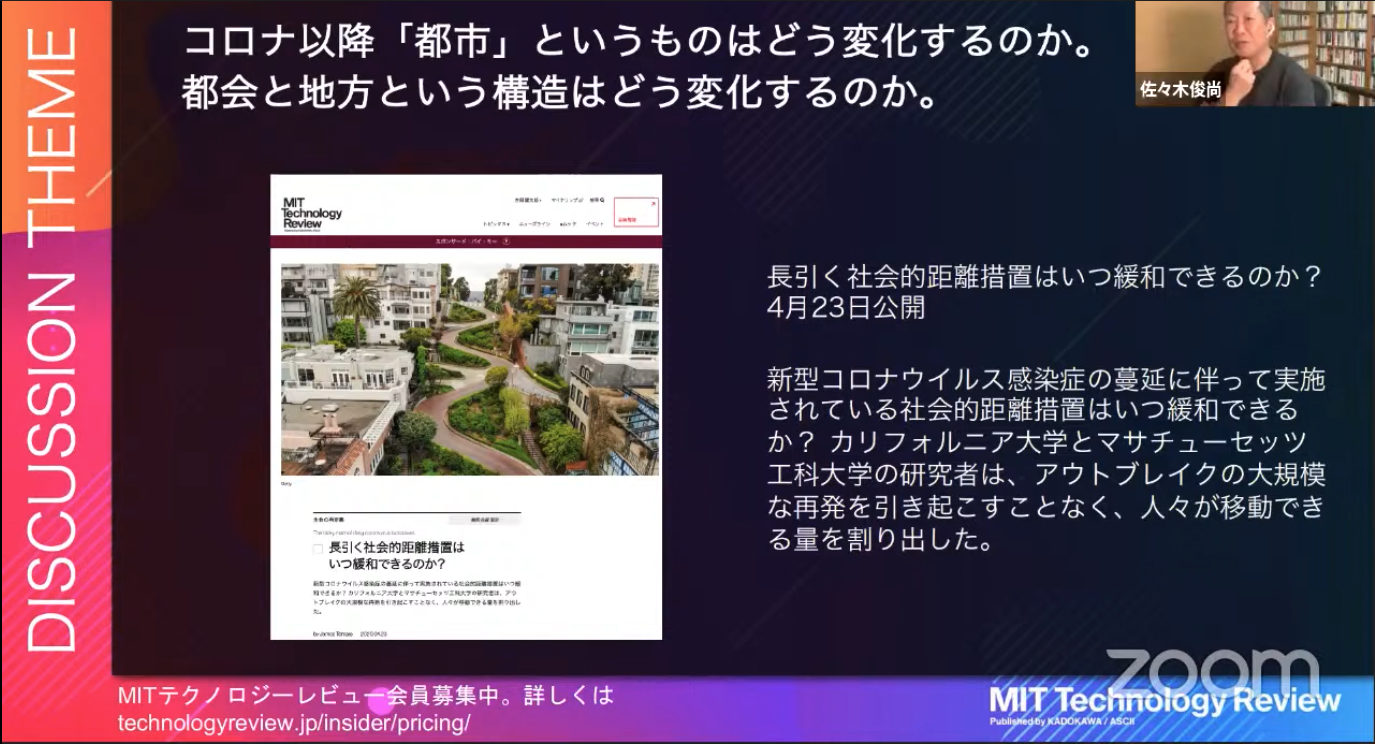

遠藤 「都市」はどう変化すると思いますか。

佐々木 「都市がなければ感染症は広がらない」といった言説がありますね。だから、農耕が始まる前、土地に縛られない狩猟採集の時代には感染症は蔓延しなかったという。つまり、都市と感染症は常に不可分のものであったという話です。

バブル景気以降、首都圏の範囲がすごく広がったんですよ。都心は高くて家が買えないから郊外へ開発が広がったんですけど、21世紀に入るとタワマンブームでまた都心回帰が始まり、東京集中が進んできた。

一方で、今はインターネットの普及で地方にいることのデメリットがどんどん解消されつつあります。オンライン会議ツールがあれば、地方にいても都市部との連絡に困らない。アマゾンで買い物をすれば、1〜2日の差はあっても日本全国どこにいてもたいていのモノが手に入る。

人間の物理的な移動手段についてはまだ乏しいですが、これもあと数年すれば、おそらく自動運転車が普及することによって、地域間の移動はそれほど面倒ではなくなりそうです。

遠藤 都市は交通をベースに、人間の移動能力との掛け算で考えられてきたけれども、それゆえに都市と地方にギャップがあった。それがテクノロジーによって解放されると。

佐々木 人が都市から地方へ流れ出ていっても、それほど問題がないのであれば、都市と地方の関係もシームレスでフラットな関係に近づいていくんじゃないでしょうか。「密」を避ける意味と、それから情報通信や自動運転などのテクノロジーの進化によって、首都圏がもう一度広がる可能性があると思います。

(関連記事:新型コロナウイルス感染症に関する記事一覧)

- 人気の記事ランキング

-

- It’s pretty easy to get DeepSeek to talk dirty 「お堅い」Claude、性的会話に応じやすいAIモデルは?

- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ

- Google’s new AI will help researchers understand how our genes work グーグルが「アルファゲノム」、遺伝子変異の影響を包括的に予測

- Calorie restriction can help animals live longer. What about humans? 「若返り薬」より効果? カロリー制限のメリット・デメリット

- When AIs bargain, a less advanced agent could cost you 大規模モデルはやっぱり強かった——AIエージェント、交渉結果に差

| タグ |

|---|

- 畑邊 康浩 [Yasuhiro Hatabe]日本版 寄稿者

- フリーランスの編集者・ライター。語学系出版社で就職・転職ガイドブックの編集、社内SEを経験。その後人材サービス会社で転職情報サイトの編集に従事。2016年1月からフリー。