小惑星「ベンヌ」に流水の痕跡か? 新事実が相次ぎ発表に

NASAの探査機「オサイリス・レックス」は10月20日に、小惑星「ベンヌ」から岩石のサンプルを採取し、地球に持ち帰ることになっている。同探査機の目玉となるミッションに先立って、ベンヌの化学的性質と地質について一連の新しい研究論文が発表された。 by Neel V. Patel2020.10.13

小惑星「ベンヌ(Bennu)」から地球外の岩石を地球に持ち帰る10月20日の試みに先立って、米国航空宇宙局(NASA)の探査機「オサイリス・レックス(OSIRIS-REx)」のこれまでのミッションで明らかになったベンヌの化学的性質と地質に関する新たな知見が発表された。

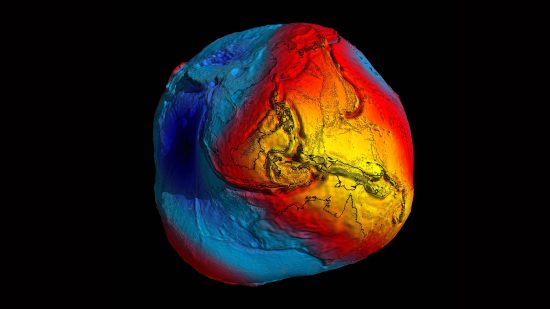

現在、地球から3億2100万キロメートル以上離れているベンヌが調査対象として選ばれたのは、この小惑星が有機物を豊富に含有する炭素質コンドライト岩石であり、酸素がふんだんにあった太陽系の初期の頃に形成されたと考えられるからだ。ベンヌの物理組成や長さ500メートルの現在の形状が形成された過程を理解することは、小惑星が当時どのように形成されたのか、初期の太陽系がどのようなものだったかを理解するのに役立つ可能性がある。

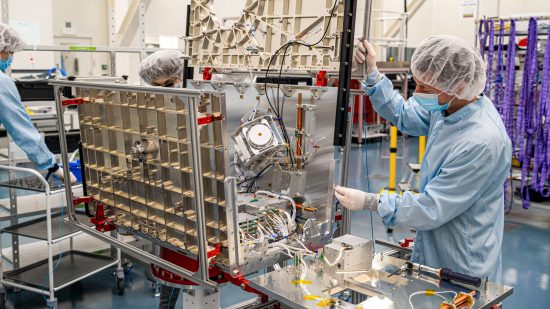

あとわずか数週間で、オサイリス・レックスは、ベンヌの表面から岩屑や小岩石のサンプルを採取し、科学者の研究対象として地球に持ち帰る大胆な試みに挑むことになっている。同探査機は2018年12月以降、ベンヌから約1キロメートル離れた軌道上を周回しており、大量の計器類を使ってベンヌを調査している。だが、このミッションの目玉イベントはサンプルの採取だ。

その試みの先駆けとして、研究者たちは10月8日に、ベンヌの地質化学に関する新しい研究論文をサイエンス(Science)誌とサイエンス・アドバンシズ(Science Advances)誌に相次いで発表し、これまで最大のインパクトがある新事実をいくつか明らかにした。そのうち最も印象的なものを以下に紹介する。

ベンヌの水の歴史

サイエンス誌に発表された最初の論文では、オサイリス・レックスが撮影した高解像度画像と分光法(ベンヌから放射される電磁波を分析してベンヌの化学的性質を調べる手法)を利用し、サンプルを採取する予定となっている「ナイチンゲール・クレーター」地区の組成と歴史についての理解を深めている。

科学者たちは、この地区の巨礫に、幅は狭小だが長さが約1メートルの明るい鉱脈があることを発見した。この鉱脈は、地球に落下した他の炭素質コンドライト隕石に見られる鉱脈に類似している。隕石に見られる鉱脈は、岩石がかつて流水と相互作用したことを示している。

したがって、当然、ベンヌの場合、「鉱脈は太陽系のごく初 …

- 人気の記事ランキング

-

- Inside the race to find GPS alternatives GPSに代わる選択肢を、 地球低軌道で100倍強い 次世代測位システム

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #33 バイブコーディングって何だ? 7/30イベント開催のお知らせ

- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ

- Trajectory of U35 Innovators: Yoichi Ochiai 落合陽一:「デジタルネイチャー」の表現者が万博に込めた思い

- Cybersecurity’s global alarm system is breaking down 脆弱性データベースの危機、 「米国頼み」の脆弱性が露呈

- Why the US and Europe could lose the race for fusion energy 核融合でも中国が優位に、西側に残された3つの勝機