日欧の水星探査機、金星フライバイで最新画像を多数撮影

欧州宇宙機関と宇宙航空研究開発機構が共同で実施している水星探査ミッション「ベピ・コロンボ」は10月15日に金星での初のフライバイを実施した。フライバイの際には分光観測装置を用いて多数のスペクトル画像を撮影しており、金星大気の謎を解明するのに役立つかもしれない。 by Neel V. Patel2020.10.20

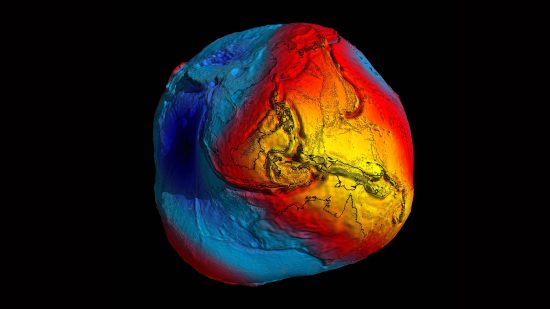

欧州宇宙機関(ESA)と日本の宇宙航空研究開発機構(JAXA)が共同で実施する水星探査ミッション「ベピ・コロンボ(BepiColombo)」は、金星の最新画像を豊富に捉えるとともに、複数の新たなデータを収集している。これらは金星における大気、さらには地球外生命存在の可能性に関する謎を解く新たな手掛かりとなるかもしれない。

10月15日の朝、ベピ・コロンボは水星への長旅の途中で、金星まで約1万720キロメートルの距離に接近して通過した。フライバイと言われるこの接近通過は、金星の重力を減速力として利用し、最終目的地までの探査機の軌道を調整することを目的としている。

今回のフライバイは探査機の誘導目的で計画されたものだったが、科学者たちは金星をより近くで観察する機会を与えられることとなった。地上観測により金星の雲にホスフィンが含まれているという新事実が先月発表されたことで、惑星上の生物活動の存在を示唆する可能性があるとして、このフライバイに寄せられた関心は高まっている。ホスフィンの含有は、生物活動の結果である可能性が高く、分厚く炭素が豊富な大気の中に生命体が存在している可能性があることを意味する。しかし、地球上では見られない珍しい自然化学現象によるものかもしれない。それでも凄いことではあるが、エイリアンではない。

ベピ・コロンボの機材のほとんどは、主カメラを含めて、水星とのランデブーまで格納されたままとなっている。現在機能している合計10個の機材についても基本的に、金星よりも大気の薄い水星を探査する目的で設計されている。とはいえ、この宇宙船が収集したデータで、役立つ可能性があるものはまだいくつか存在する。

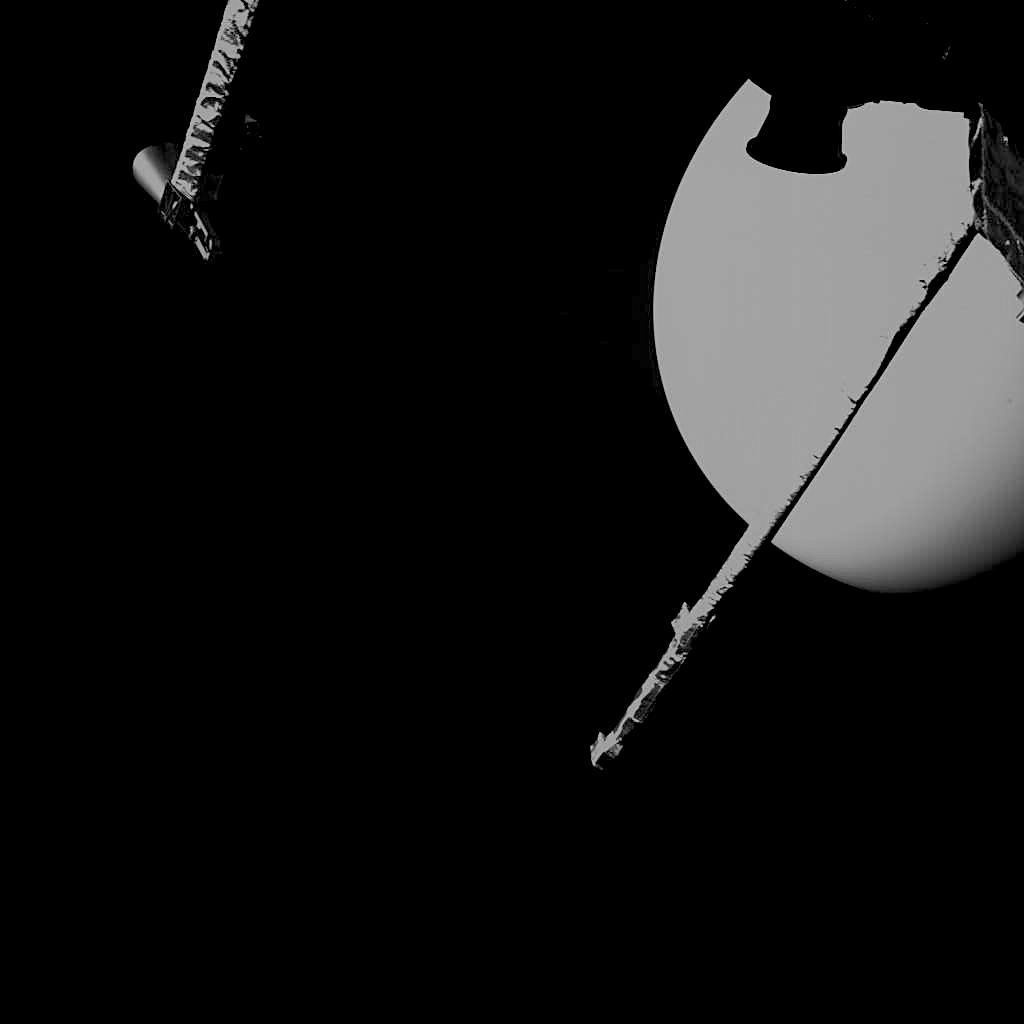

探査機本体に向いた2台の小型カメラはオンになっており、(探査機の磁力計とアンテナでやや見えづらくなっているが)金星の写真を複数枚撮影することになんとか成功した。探査機に搭載された分光観測装置(電磁波長の放出を測定して物体の化学的性質を測定する装置)は10万枚を超える金星の大気のスペクトル画像を撮影した。他の機材は、金星の温度と密度、さらには磁気環境および太陽風と磁場との相互作用に関する調査をした。

しかし、過度な期待は禁物だ。今回のフライバイの際に、探査機の分光観測装置や他の稼働中の機材が、金星のホスフィン分子を観測できた可能性は低い。とはいえ、金星における生命存在の証拠となり得る、生物活動の痕跡がほかに存在することが示唆される可能性はあるかもしれない。

さらに、今回の金星フライバイは1回目であり、ベピ・コロンボが2021年8月に実施する2回目のフライバイの練習と考えることができる。探査計画チームは、金星をより近くで調査するために、これら機材をより適切に調整する方法についての習熟度を深めており、来年わずか約550キロメートルの距離に縮めてフライバイを実施する際には、より良いデータを収集できるチャンスがあるだろう。そのときのフライバイでホスフィンを検出できる可能性は依然として低いが、ゼロではない。また、生物存在の他の痕跡が見つかるかもしれない。

ベピ・コロンボのミッションでは、2021年10月に最初の水星フライバイをすることになっている。同ミッションを構成する3機の宇宙船は、2025年に水星軌道に乗った際に、完全に分離される予定になっている。

- 人気の記事ランキング

-

- It’s pretty easy to get DeepSeek to talk dirty 「お堅い」Claude、性的会話に応じやすいAIモデルは?

- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ

- Google’s new AI will help researchers understand how our genes work グーグルが「アルファゲノム」、遺伝子変異の影響を包括的に予測

- Calorie restriction can help animals live longer. What about humans? 「若返り薬」より効果? カロリー制限のメリット・デメリット

- When AIs bargain, a less advanced agent could cost you 大規模モデルはやっぱり強かった——AIエージェント、交渉結果に差

- ニール・V・パテル [Neel V. Patel]米国版 宇宙担当記者

- MITテクノロジーレビューの宇宙担当記者。地球外で起こっているすべてのことを扱うニュースレター「ジ・エアロック(The Airlock)」の執筆も担当している。MITテクノロジーレビュー入社前は、フリーランスの科学技術ジャーナリストとして、ポピュラー・サイエンス(Popular Science)、デイリー・ビースト(The Daily Beast)、スレート(Slate)、ワイアード(Wired)、ヴァージ(the Verge)などに寄稿。独立前は、インバース(Inverse)の准編集者として、宇宙報道の強化をリードした。