MITテクノロジーレビュー[日本版] Vol.2刊行に寄せて

MITテクノロジーレビュー[日本版]は『Vol.2/Winter 2020 SDGs Issue』を12月10日に発売した。今号の狙いと見どころを紹介する。 by MIT Technology Review Japan2020.12.11Sponsored

将来世代のニーズを損なうことなく、現世代のニーズを満たすような開発(あるいは発展)を「持続可能な開発(Sustainable Development)」と呼ぶ。この言葉は、 1987年に国連の「環境と開発に関する世界委員会」が発表した、いわゆる「ブルント ント報告」の中心的な概念として一躍有名になった。当時背景にあったのは、人口 の爆発的な増加であり、それに伴う将来の再配分可能な地球資源の枯渇という強い 問題意識だった。

それから30年近くが経った2015年に国連で採択された「SDGs(持続可能な開発 目標)」では、貧困対策から環境問題、ジェンダー平等まで、広範な課題が挙げられ ている。しかし、そこに込められているのは、「持続可能な開発」の目的地である衡 平 な世界に到達できなければ人類は存続することができない、という強烈な危機感だ。

本特集号で取り上げているのは、テクノロジーを使って将来世代と現世代、あるいは 先進国と途上国間の衡平性を担保し、持続可能な世界を現実にしようと挑み続ける人たちの物語だ。ある遺伝学者は、数十年にわたって異常気象に適応できる農作物 を研究し、ある合成生物学者は、ブームが去った今も化石燃料に代わる新たなバイ オ燃料の夢を追い続けている。アフリカではシリコンバレー発のベンチャー企業が 緊急医療品を配送するドローンを飛ばし、日本には食肉生産の環境負荷を低減すべ く人工培養肉の開発に取り組む研究者がいる。

もちろん、いかに画期的なテクノロジーであっても、それは持続可能な開発の1 つの手段にすぎず、衡平性は科学者や技術者だけの力で実現できるわけではない。 そこで、本特集号では、SDGsの重要な担い手の1つである企業、特に私たち日本企業が SDGsにどう向き合い、行動すべきか、指針となる提言を専門家からいただいた。

SDGsの達成では「バックキャスティング」が必要とされる。バックキャスティン グとは、望ましい未来から逆算して現在なすべきことを計画する方法だ。ただ、望 ましい未来を描くためには、正しい現状認識が必要だ。本特集号では、年間20万人もの 死者を出しているインドの水問題、頻発するオーストラリアの大規模な森林火災と いった現在進行形の社会課題について現地から報告している。また、時にテクノロ ジーが生み出す影の部分として、人工知能を巡る新たな搾取の構造についても取り上げている。

私たちの基盤である地球が持続可能でなければ、ビジネスも当然継続できない。 そのことに気づいた世界中の先進企業は、課題解決にいち早く動いている。SDGsは 社会貢献ではなく、自らが存続するための必要条件だ。本特集号がその実現へ向けて行 動を起こす手がかりとなることを願っている。

(MITテクノロジーレビュー[日本版]編集部)

MITテクノロジーレビュー[日本版] Vol.2/Winter 2020

SDGs Issue

- 定価:本体2,000円+税

- 発売日:2020年12月10日(印刷版)/12月17日(電子版)

- 判型:A4判/128ページ

- 形態:ムック(雑誌扱い)

- 発行:株式会社角川アスキー総合研究所

- 発売:株式会社KADOKAWA

- 雑誌コード:6369271/ISBN:9784049110524

Vol.2/Winter 2020の主な収録記事

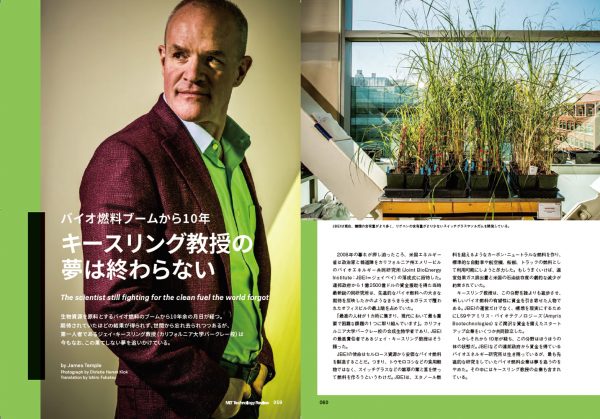

バイオ燃料ブームから10年、キースリング教授の夢は終わらない

生物資源を原料とするバイオ燃料のブームから10年あまりの月日

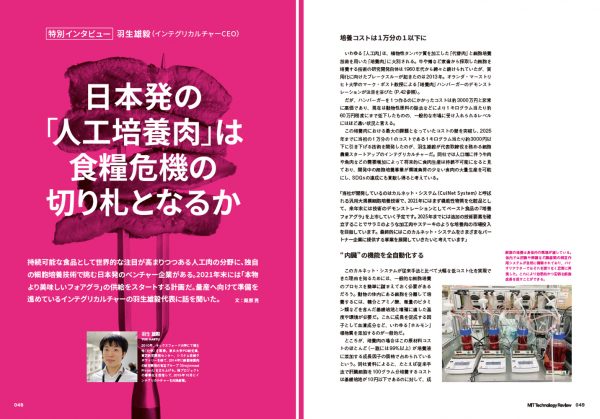

「日本初の人工培養肉」は食糧危機の切り札となるか

持続可能な食品として世界的な注目が集まりつつある人工肉の分野

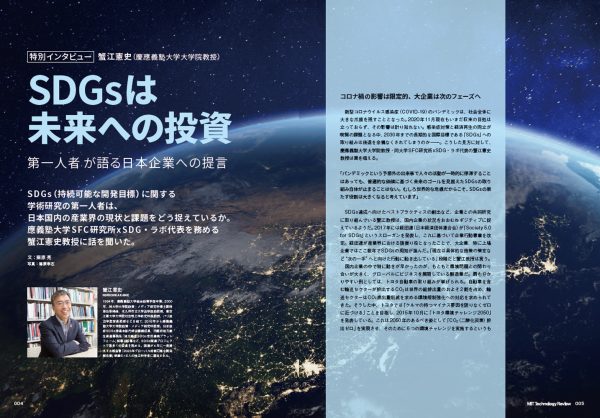

SDGsは未来への投資——第一人者が語る日本企業への提言

SDGs(持続可能な開発目標)に関する学術研究の第一人者は、

そのほか、Vol.2の目次・詳細はこちらから。

- 人気の記事ランキング

-

- Stratospheric internet could finally start taking off this year グーグルもメタも失敗した 「成層圏ネット」再挑戦、 2026年に日本で実証実験

- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ

- The first human test of a rejuvenation method will begin “shortly” ハーバード大教授主導の 「若返り治療」初の試験へ、 イーロン・マスクも関心

- Microbes could extract the metal needed for cleantech 微生物で「老朽鉱山」再生、バイオマイニングは金属需要に間に合うか

- What’s next for EV batteries in 2026 米国後退、加速する中国支配 EVバッテリー市場、 2026年はどう動く?

- MITテクノロジーレビュー編集部 [MIT Technology Review Japan]日本版 編集部

- MITテクノロジーレビュー(日本版)編集部