「日食への旅」MIT初代学部長が残した124年前の記録

北米大陸では2024年4月8日、皆既日食を観測できる。124年前、MITの初代学部長らのチームが、皆既日食を観測するために大量の機器を携えて遠征した時代に思いを馳せつつ、楽しみに待つことにしよう。 by Bill Gourgey2024.03.06

1900年、ジョージア州ワシントンに完成したばかりのホテル・フィッツパトリックは、その壮大なクイーン・アン様式の建築で際立っていた。しかしそれ以上に注目を集めたのが、そのテクノロジーだった。このホテルでは、電気、エレベーター、そして電話が使えたのだ。マサチューセッツ工科大学(MIT)の初代学部長(1902~1921年)であるアルフレッド・E・バートンは、『テクノロジーレビュー(Technology Review、MITテクノロジーレビューの前身)』誌のために皆既日食を記録する目的で、ワシントンに出向いた。このときの遠征について文書に記す際、このホテルが提供するモダンなアメニティと南部の温かい歓迎に注目し、この街の特徴について、「モクレンの大木に花が咲き乱れ、庭にはバラの木が生い茂り、木陰の散歩道や車道が、軒まで届く柱列に囲まれた威厳のある古い邸宅へと続いている」と書いた。

そして現在、1900年から科学や社会は大きく変わったが、皆既日食のワクワク感は変わらない。

2024年4月8日に米国を通過する日食について、米航空宇宙局(NASA)のプログラムマネージャーを務めるケリー・コレック博士は、「全身で感じられる体験です」と話す(日本版注:この日食の起こる時刻は、日本では9日の日の出前に当たるため、見られない)。「光が妙な感じになり、風が吹き始め、気温が下がり始めます。自然界で月がしていることをやろうとして、コロナグラフ望遠鏡で太陽を撮影することに人生の多くを費やしてきた自分にとって、皆既月食は息をのむようなすばらしい体験です」。

1900年に起こったその息をのむような体験を記録するため、バートン学部長のチームは科学博覧会が開けるほどの観測機器を携えて、ボストンから蒸気船と列車を乗り継いで旅をした。バートン学部長らは、「金ピカ時代(1860~70年代)」に対立していた大物たちが競争相手の鉄道路線を妨害するために雇った「壊し屋」たちによって、自分たちの貨物が壊されることを心配した。まだ地球に送電網が張り巡らされておらず、人工衛星の網にも覆われておらず、バーチャルな世界によって超高速化されてもおらず、科学調査が過酷だった時代の話である。日食を観測するには通常、何週間も荒野で野営をしたり、何トンもの機材を動物の背中に乗せて運んだりする必要があった。バートン学部長自身の遠征はもっと文明化されたものであり、チームは近代的な宿泊施設を利用したが、観測拠点は近くの綿花畑に設営した。

現在、NASAは太陽を研究するため27機の宇宙船を運用している。太陽のプラズマをすくい取り、5700℃にもなる太陽の表面に触れるための探査機さえ送り出した。しかし、これだけのテクノロジーがあってもなお、皆既日食は希少な洞察を与えてくれる。太陽系で唯一、地球の月だけが、太陽の表面のみを完全に覆うちょうどいい大きさと、地球からの距離を持つ。表面だけを覆うことで、コロナ放電と太陽風の発生部が短時間露出され、観測と測定が可能になるのだ。「私たちの最高の観測装置でさえ、太陽表面とつながっている部分まで観測するのは難しいのです」と、コレック博士は言う。

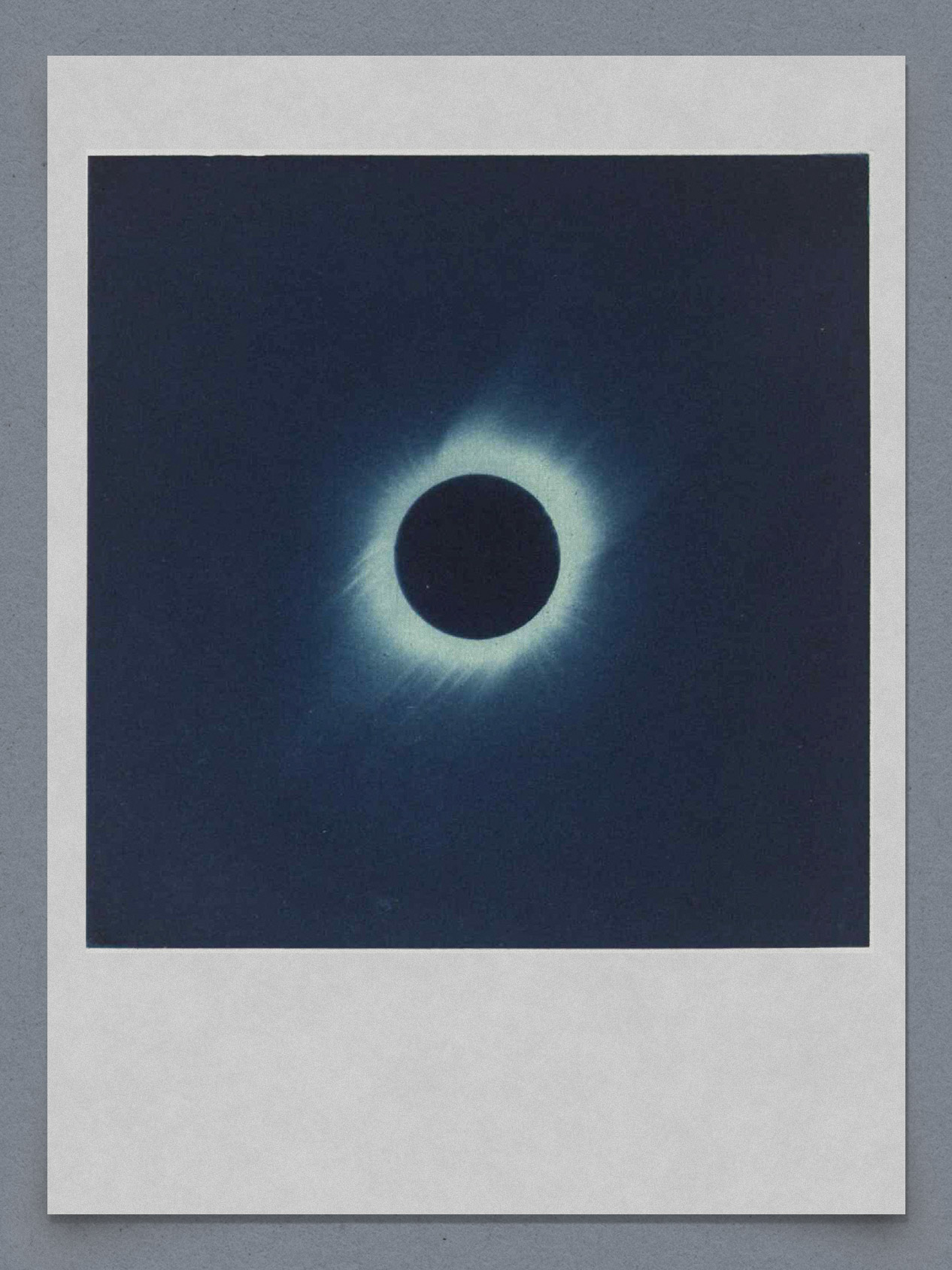

1900年5月28日、バートン学部長らは数週間にわたる準備の後、85秒間続いた日食に魅了された。誰もがスモークガラスの観測装置を構え、姿を消した太陽を直視した。「最初、幅の広い2本の光が、紺青色の空を背景に漆黒の円盤から伸びているように見えた」と、バートン学部長は記録に書いた。

それから125年近く経った今でも、ホテル・フィッツパトリックはワシントンを訪れる人々を出迎えている。2024年4月8日に日食メガネを持ってこの街に立ち寄れば、部分日食を目撃できるかもしれない(皆既日食を見るにはダラスとクリーブランドの間のどこかにいなければならない)。真っ黒になる太陽を見るときのような恐ろしげで神秘的な効果はないかもしれないが、それでも日食は、すべてを支配する宇宙論的現象を思い起こさせてくれる壮大なものである。

◆

筆者のビル・ゴージーはワシントンDCを拠点に活動するサイエンス・ライター。フィクション作品も執筆し、ジョンズ・ホプキンス大学でサイエンス・ライティングも教えている。

- 人気の記事ランキング

-

- Stratospheric internet could finally start taking off this year グーグルもメタも失敗した 「成層圏ネット」再挑戦、 2026年に日本で実証実験

- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ

- The first human test of a rejuvenation method will begin “shortly” ハーバード大教授主導の 「若返り治療」初の試験へ、 イーロン・マスクも関心

- Microbes could extract the metal needed for cleantech 微生物で「老朽鉱山」再生、バイオマイニングは金属需要に間に合うか

- What’s next for EV batteries in 2026 米国後退、加速する中国支配 EVバッテリー市場、 2026年はどう動く?

- ビル・ゴージー [Bill Gourgey]米国版 寄稿者

- ワシントンD.C.を拠点に活動するサイエンス・ライター。