生成AIで日本のマンガを爆速翻訳、日英同時配信で世界に挑む

日本のスタートアップ企業であるオレンジは、生成AI「Claude」を活用してマンガの英訳に取り組んでいる。従来に比べて人手と時間を大幅に削減でき、わずか数日のタイムラグで新刊を配信できるという。 by Will Douglas Heaven2024.12.04

- この記事の3つのポイント

-

- 日本のスタートアップが大規模言語モデルを用いてマンガを英訳

- 英語圏の読者に新刊を短期間で届けることが可能になった

- 一方でマンガのAI翻訳に対して一部ファンからは反発も

日本の出版スタートアップ企業は、アンソロピック(Anthoropic)の主力大規模言語モデル「クロード(Claude)」を利用し、マンガを英語に翻訳している。これにより、英語圏の読者にわずか数日のタイムラグで新刊を届けることが可能になった。通常ならば2〜3カ月のチーム作業が必要なところだ。

オレンジ(Orange)の創業者兼CEO(最高経営責任者)である宇垣承宏はマンガの大ファンで、(製品担当バイスプレジデントの黒田励によれば)自宅には1万冊以上の蔵書があるという。同社は現在、日本国外のより多くの人々にマンガを提供したいと考えている。「読者のために最高の仕事をしたいのです」と、黒田は言う。

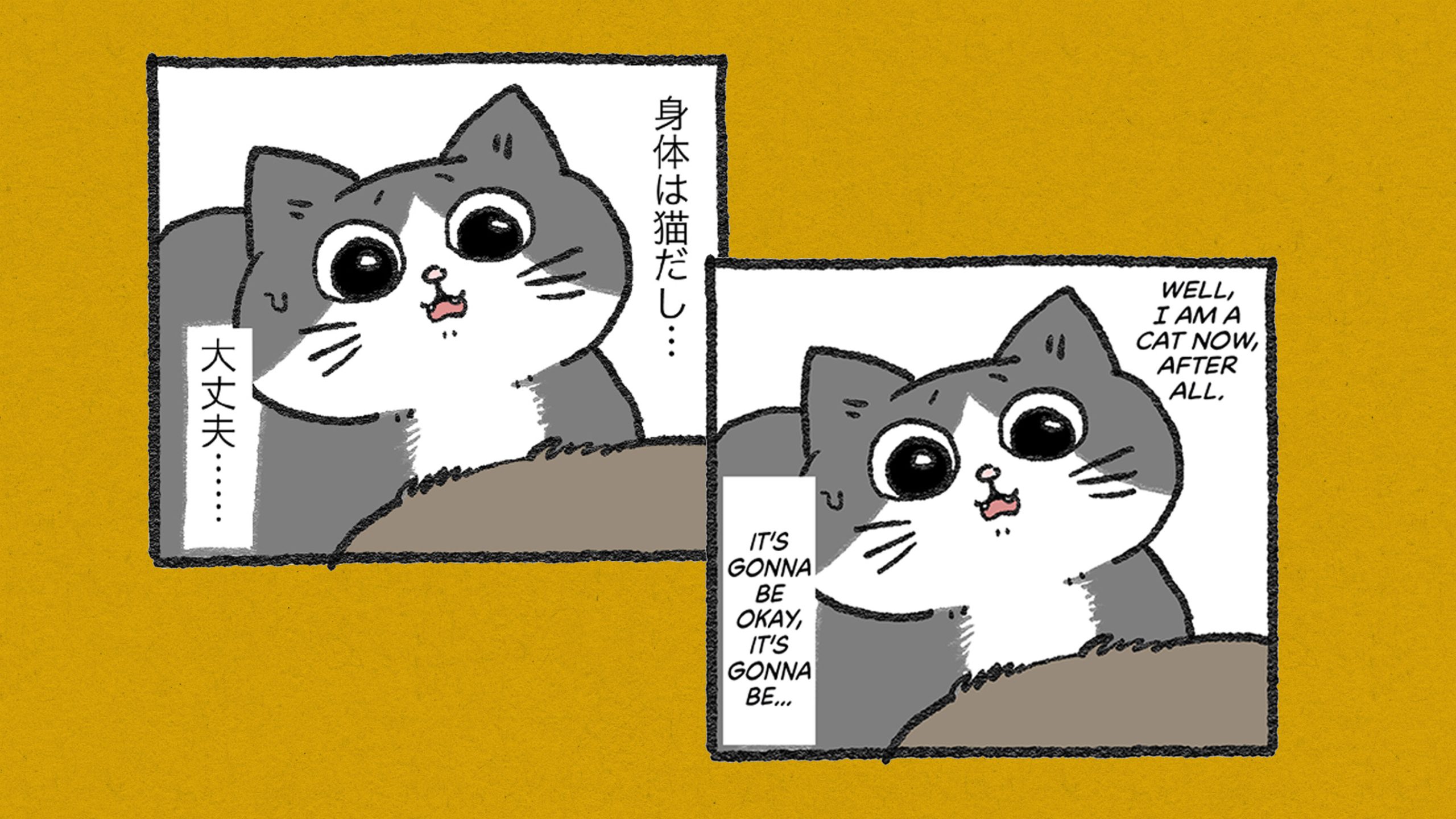

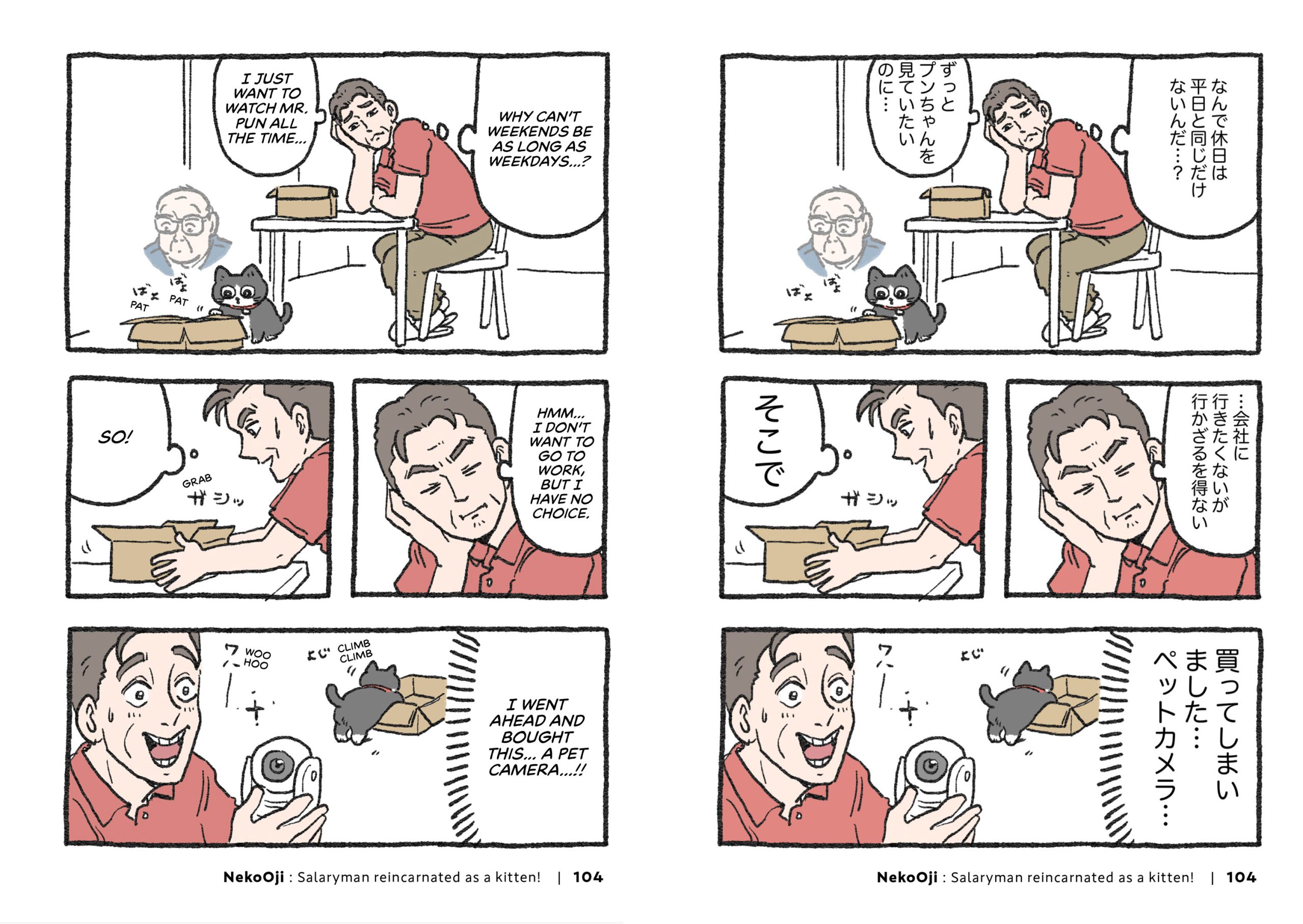

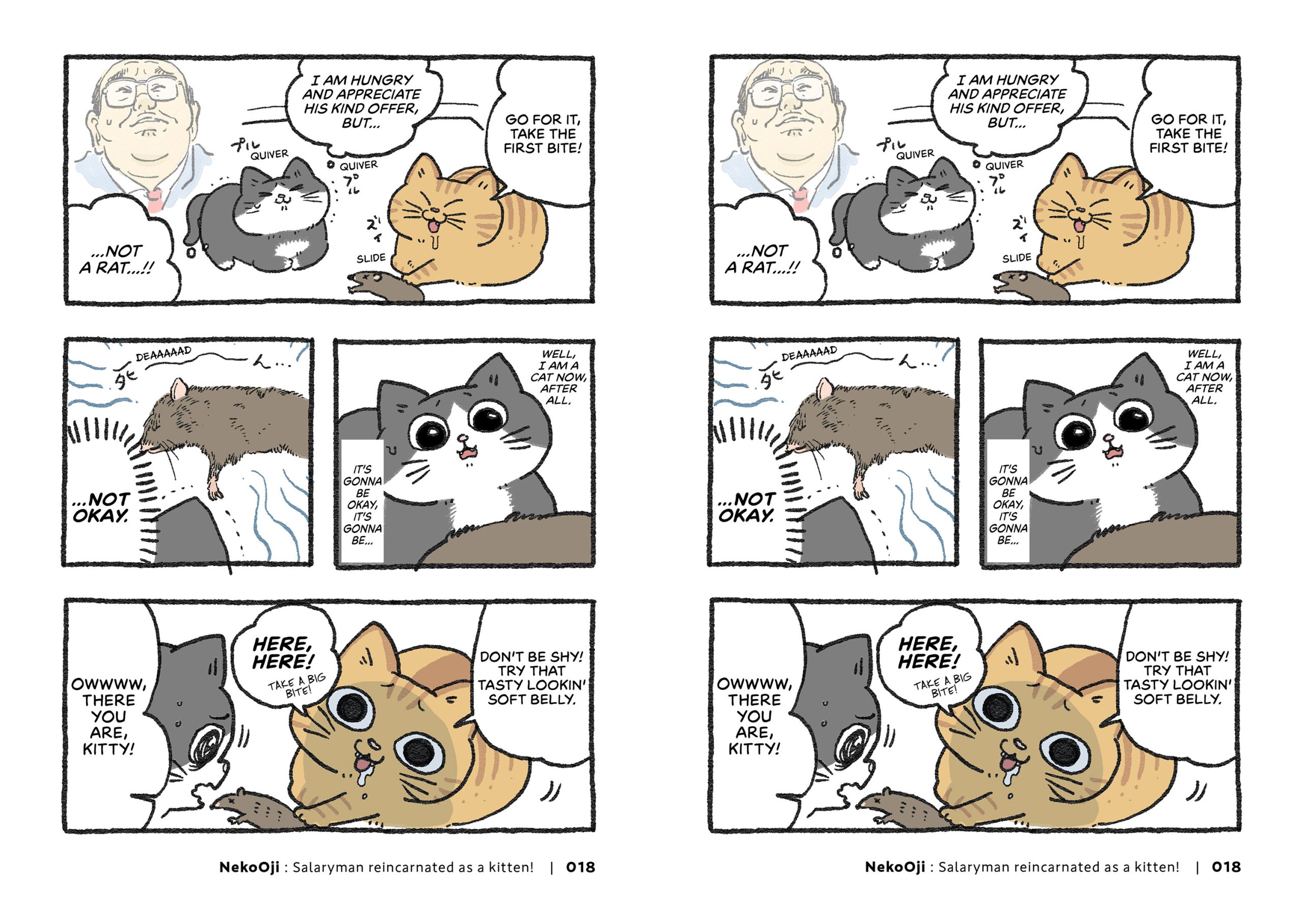

IMAGES COURTESY ORANGE / YAJIMA

しかし、誰もが賛同しているわけではない。同社に憤る多くのマンガファンは、広く親しまれる伝統的芸術形態であるマンガの翻訳に人工知能(AI)を利用することを、テック企業とアーティストの間で現在繰り広げられている対立の一形態とみなしている。「この会社がどんなに善意で動いていようとも、AIを使ってマンガを翻訳するという考えは、悪趣味で侮辱的だと思います」。社会学者のケイシー・ブリエンザ博士は語る。ブリエンザ博士は『Manga in America: Transnational Book Publishing and the Domestication of Japanese Comics(マンガ・イン・アメリカ:国境を超える出版と日本マンガの米国化)』(未邦訳)の著者でもある。

マンガは1世紀以上にわたり日本で親しまれてきた出版形態だ。有名作品はしばしば他言語に翻訳され、世界中で読者を獲得する。とりわけ米国は主要市場だ。『銃夢』や『ONE PIECE』のように、アニメ化や実写化が行なわれ、大作映画やネットフリックスの人気シリーズとなる作品もある。米国のマンガ市場は2023年の時点で約8億8000万ドルとされ、2030年までに37億1000万ドルに達するとの試算もある。「今まさに急成長中の巨大市場なのです」(黒田)。

オレンジは海外市場の拡大への貢献を目指している。黒田によれば、日本で出版されるタイトルのうち、米国版が刊行されるのは2%程度にすぎない。オレンジの立場からすると、問題はマンガの人手による翻訳にあまりに時間がかかることだ。翻訳に必要なタスク(マンガのコマからの日本語テキストの抽出、英語への翻訳、新フォントの制作、英文をコマに戻す作業、誤訳やタイポの校正など)のほとんどを自動化するAIツールを開発することで、人間の翻訳者とイラストレーターが手作業で進める場合と比べ、発行までの時間を約10分の1に短縮できると、同社は謳っている。

とはいえ、人間がプロセスを注意深く監督する必要があることに変わりはないと、黒田は言う。「率直に言って、AIはミスを犯します。日本語の解釈を間違えることもありますし、アートワークに不具合が生じることもあります。人間とAIの共同作業が重要だと考えています」。

スーパーヒーロー、エイリアン、ネコ

マンガは複雑な芸術形態だ。ストーリーは絵と言葉を織り交ぜて綴られ、言葉は情景描写のこともあれば、キャラクターのセリフのことも、効果音のこともある。吹き出しに書かれる場合も、ページをまたいで書かれる場合もある。ひとつの文が複数のコマに分割される場合もある。

テーマやナラティブ(物語)も多様だ。「学生の恋愛ものから、ギャングや殺人といった犯罪もの、スーパーヒーロー、エイリアン、ネコまであります」(黒田)。翻訳は、各作品の文化的ニュアンスを捉えたものでなければならない。「このような複雑さのために、マンガのローカライズはきわめて難しい作業なのです」と、黒田は説明する。

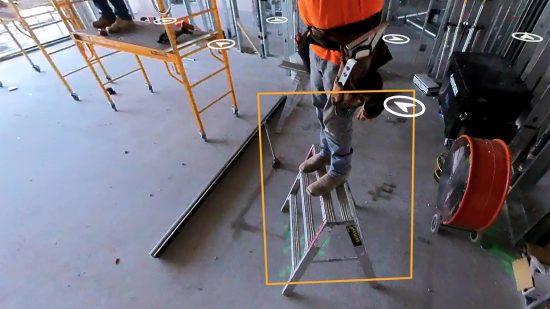

オレンジの作業は通常、ページをスキャンした画像から始まる。システムはまず、ページのどの部分に日本語テキストがあるかを特定し、コピーしたあと、コマからテキストを消去する。次に、抜粋したテキストの断片を組み合わせて完全な文章に変え、翻訳モジュールに送る。ここでは、テキストが英語に翻訳されるだけでなく、各断片がどのページから抜粋されたかの情報も保存される。日本語と英語は語順が大きく異なるため、文章の断片には並べ替えが必要だ。作成された英語のテキストは、日本語のテキストがあったページとは別のページに配置する必要があり、当然この過程で画像の順序が変わることがあってはならない。

「一般論として、ストーリーの最重要部分は画像です」。1977年に最初の翻訳作品に携わった、実績豊富なマンガ翻訳家のフレデリック・ショットは語る。「どの言葉も画像と矛盾してはいけないので、小説の翻訳と比べてあまり自由が効きません。段落を並べ替えたり、その他さまざまな変更を加えることはできないのです」。

IMAGES COURTESY ORANGE / YAJIMA

オレンジは、自社開発モデルも含めた複数の大規模言語モデルを試した結果、クロード 3.5を選択した。「常に新しいモデルの検証をしています」と、黒田は言う。「現時点でいちばん自然な雰囲気を出せるのはクロードです」。

クロードにはエージェント・フレームワークが搭載されており、複数のサブモデルの共同作業により、タスク全体を完了させられる。オレンジはこのフレームワークを利用し、翻訳プロセスの複数のステップを調整して進めている。

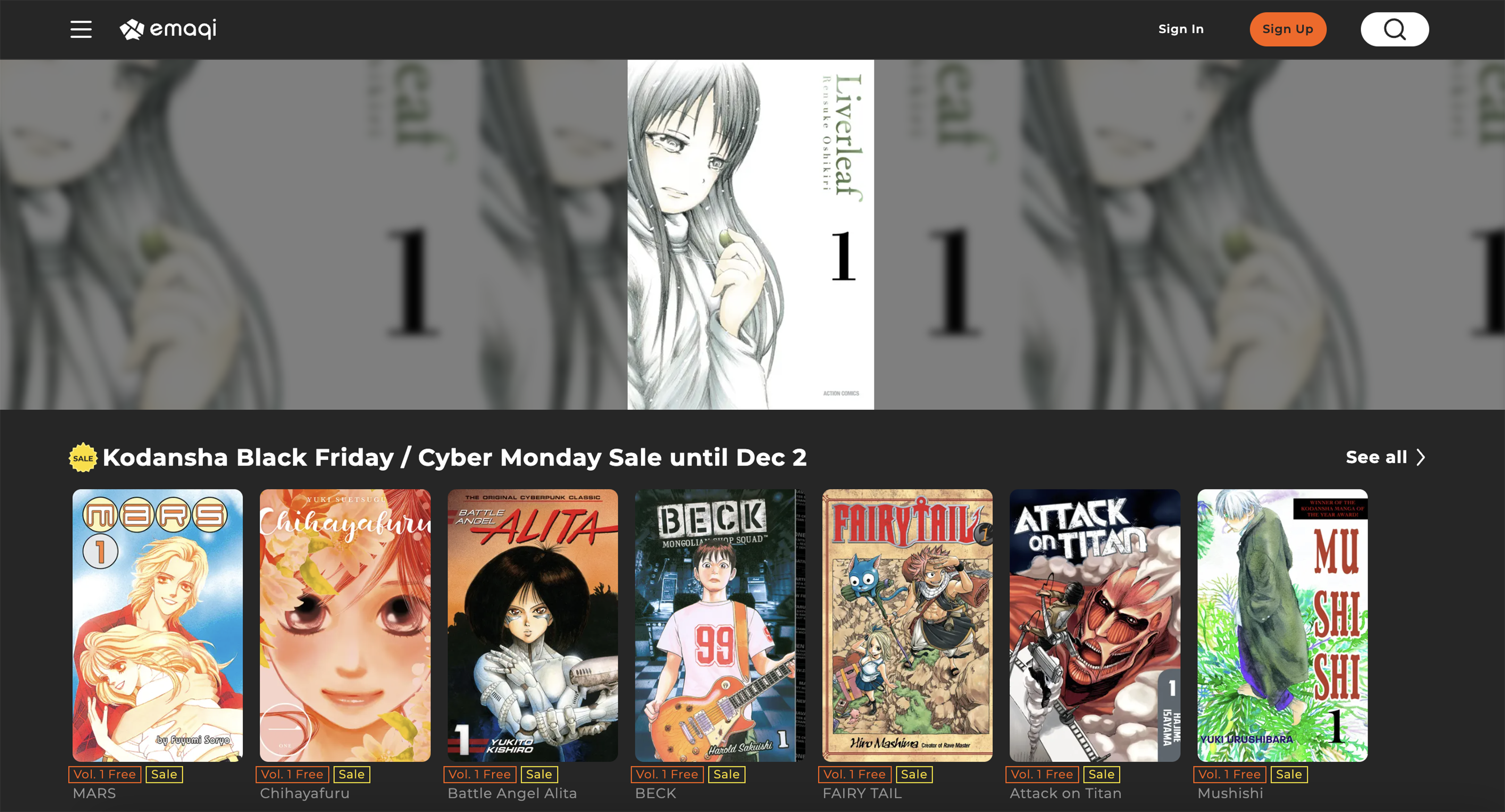

オレンジは、翻訳作品を「エマキ(Emaqi)」というアプリを通じて配信している(マンガの原型とされる、古代日本の挿画入り文書である「絵巻」をもじった命名だ)。同社は、米国の出版社からの翻訳案件の受注も目指している。

しかし、米国のマンガファン全員がオレンジを歓迎しているわけではない。今夏、米国のアニメコンベンション「アニメNYC(Anime NYC)」にオレンジが出展した際、英日翻訳者のジェン・光子・キャッシュはこうポストした。「マンガ・アワードを主催するコンベンションに、オレンジのような会社の居場所はありません。ここはマンガ作品とマンガ業界のプロを称える場です。私に賛成の人は、@animenyc にAI企業の出展やパネル主催を禁止するように意見を送ってください」 。

ブリエンザ博士も同意見だ。「翻訳の本質は、単なるページの上の言葉ではなく、人間の意図を翻訳することです。そんな翻訳を含め、文化に関わる仕事は、低報酬で不安定であることが少なくありません。これが時代の流れだと言うなら、今でもわずかなお金しかもらっていない人々が職を失うことが、悲しくてやりきれません」。

オレンジは仕事の手を抜いている、という批判もある。「このマンガ(日本版注:『言葉の深海』)では、主人公が言葉にできない内なる思いを表現するのに、様式化されたテキストが使われます」と、あるファンはポストした。「でもオレンジは、再描画やレタリングをする人を雇わないから、うまく再現できてません。しかもテキストの一部を完全に省略しています」。

EMAQI

オレンジの社員はみな、マンガの翻訳がいかに繊細な問題かをよくわかっていると黒田は言う。「人間の創造性は決して代替できないものだと信じています。だからこそ、AIが補助する作業について、生身の人間のチームが綿密にレビューし、修正を加え、最終的に仕上げるようにしています」 。

オレンジはまた、自社が手掛けた翻訳作品の作者はこうしたアプローチに賛同していると主張する。「英語版の出来には心から満足しています」。オレンジが翻訳を手掛けたマンガ作品のひとつ、『ねこに転生したおじさん』(画像参照)の作者、やじまはこう話す。「マンガ家として、自分の作品がほかの言語で読まれるのは、いつでも嬉しいものです。これまで作品を届けられるとは夢にも思わなかった方々とつながりを持てるチャンスですから」。

マンガ翻訳家のショットもまた、こうした動きに光明を見出している。米国はファンが手掛けた質の低い非公式翻訳であふれかえっていると指摘する。「海賊版翻訳はとてつもない数にのぼります。まるで平行世界です」。

AIによる翻訳の効率化は避けれないと、ショットは考えている。「目下、多くの企業が実現を夢見ています。ただし、それには莫大な投資が必要でしょう」と述べ、本当に質の高い翻訳のためには、マンガに特化した大規模言語モデルの訓練が必要であると指摘する。「1つの小さな企業が実現できるレベルのものではありません」。

「採算が取れるかどうかは、今のところ誰にもわかりません。やたらと誇大広告が蔓延していますが、最終的には読者が判断を下すでしょう」。

- 人気の記事ランキング

-

- Namibia wants to build the world’s first hydrogen economy 砂漠の国・ナミビア、 世界初「水素立国」への夢

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #33 バイブコーディングって何だ? 7/30イベント開催のお知らせ

- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ

- Google’s new AI will help researchers understand how our genes work グーグルが「アルファゲノム」、遺伝子変異の影響を包括的に予測

- See stunning first images from the Vera C. Rubin Observatory ルービン天文台が初画像を公開、宇宙観測を変える「10年の夜明け」

- It’s pretty easy to get DeepSeek to talk dirty 「お堅い」Claude、性的会話に応じやすいAIモデルは?

- ウィル・ダグラス・ヘブン [Will Douglas Heaven]米国版 AI担当上級編集者

- AI担当上級編集者として、新研究や新トレンド、その背後にいる人々を取材しています。前職では、テクノロジーと政治に関するBBCのWebサイト「フューチャー・ナウ(Future Now)」の創刊編集長、ニュー・サイエンティスト(New Scientist)誌のテクノロジー統括編集長を務めていました。インペリアル・カレッジ・ロンドンでコンピュータサイエンスの博士号を取得しており、ロボット制御についての知識があります。