嘘発見器のウソを暴いた

「科学の番人」、

AI時代に高まる再評価

1972年に発足し、1995年に廃止された米国技術評価局(OTA)は、先端技術について詳細に調査し、分かりやすく、偏りのない報告書を発表することで、議員たちの政策決定を支援してきた。AI全盛の今日、「科学の番人」の復活に期待する声がある。 by Peter Andrey Smith2025.03.04

- この記事の3つのポイント

-

- 1980年代にポリグラフの科学的無効性を証明し「科学的デバンカー」として機能した米国技術評価局(OTA)

- 23年間で750本の報告書を発表し、科学技術の潜在的影響を客観的に評価する機関として重要な役割を果たした

- AIシステムが過剰に宣伝される中、OTAの復活を求める声が高まっている

パーティションで区切られたオフィス・スペースにパーソナル・コンピューターが急速に普及し始めた頃、人事部門には別の機械が入り込み、採用選考の定番になった。1980年代初頭までに、年間約200万名の米国人がポリグラフ検査を受けるようになっていた。ポリグラフと聞くと多くの人は、スパイをあぶり出す「嘘発見器」を想像するだろう。だが、大半の受検者はペテン師やスパイと疑われているわけではなかった。

こうした中、米国議会が10年ほど前に設立した独立科学コンサルティング部門である「米国技術評価局(OTA:Office of Technology Assessment)」がこの問題に関わることになった。OTAは当時ボストン大学に所属していた研究者レオナルド・サックス(現ブランダイス大学教授)に依頼し、ポリグラフを評価するよう求めた。この「真実を教えてくれるという装置についての、真実を教えてほしい」と頼んだわけだ。

サックス教授は、当時ボストン・カレッジ(編注:ボストン大学とは別)に所属していたマイケル・サックス(現アリゾナ州立大学教授)など12名ほどの研究者でチームを結成し、体系的なレビューを始めた。研究チームは複数回のインタビュー調査を実施し、先行研究を精査し、新たな研究にも着手した。数カ月後、OTAは技術メモ『Scientific Validity of Polygraph Testing: A Research Review and Evaluation(ポリグラフ検査の科学的妥当性:研究レビューと評価)』を発表した。当時すでにポリグラフ検査は広く使われていたが、メモは「採用前審査・適格審査、定期的・非定期審査、無作為・網羅的調査などの使い方にかかわらず、審査や検査におけるポリグラフ検査の妥当性を証明する研究やエビデンス(科学的根拠)はほとんど存在しない」と、義務に忠実に報告した。つまり、この機械は嘘を見抜くことができないという結論に至ったのだ。

4年後の1987年、議会公聴会において批評家たちはOTA報告書を権威あるものとして持ち出し、ポリグラフは「紅茶占いや水晶占い」の類いのものだと揶揄した。議会はすぐに職場でのポリグラフ使用を厳しく制限する法律を可決した。

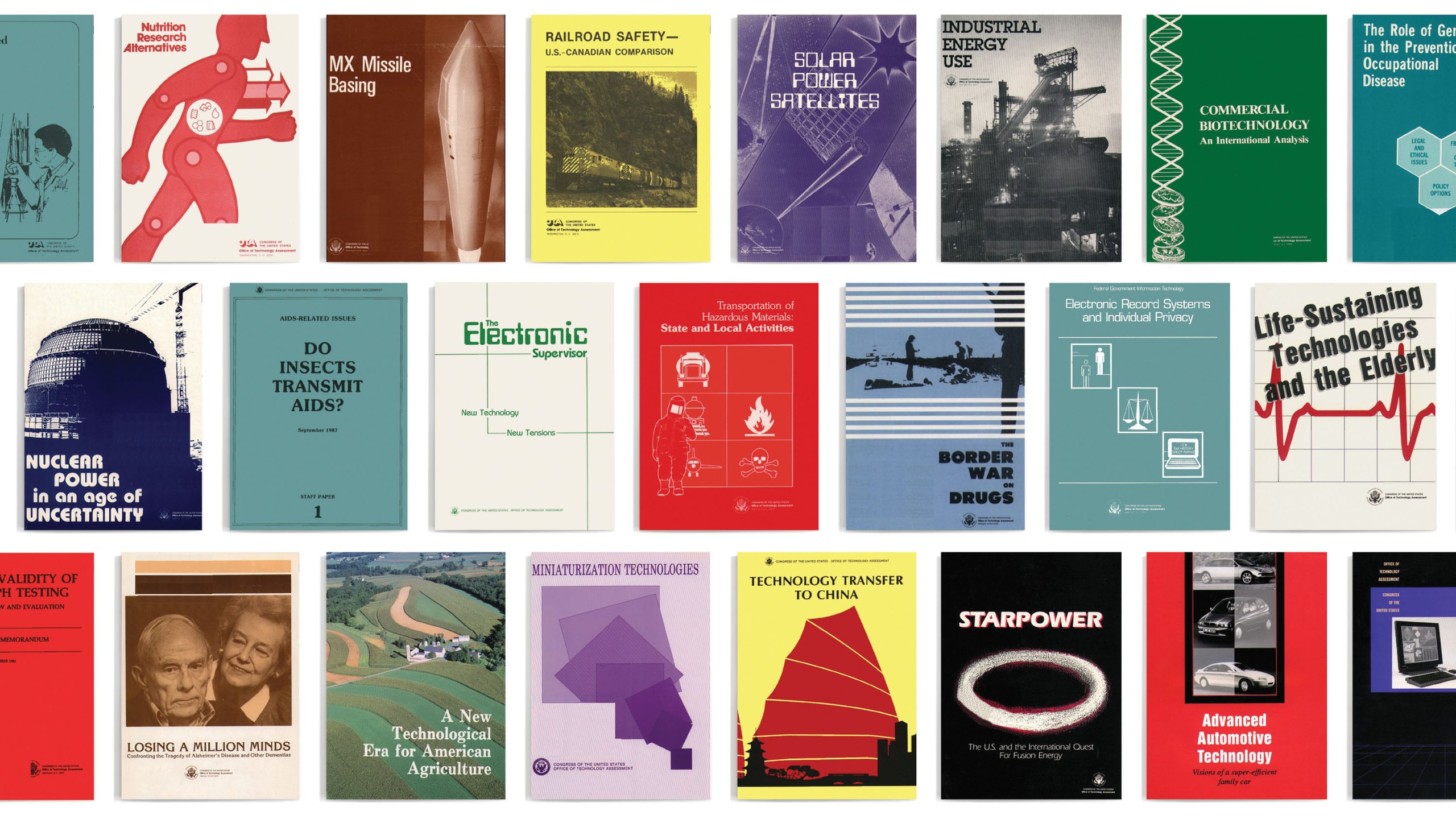

OTAはその23年の歴史の中で750本ほどの報告書を発表している。個々の報告書は特定のテクノロジーについての長大な学際的評価であり、利益を最大化し、害を最小化する手段を提案するものだった。テーマには、電子監視、遺伝子工学、有害廃棄物処理、宇宙からのリモート・センシングなどがあった。運営方針は議会が策定した。OTAは、委員会の委員長、少数党の筆頭指導者、または12名からなる超党派委員会が要請した場合にのみ、調査を開始した。

調査では独立性が保たれ、政府内外のスタッフやコンサルタントが協力して、時宜にかなった、時には政治色が強い問題に取り組んだ。報告書は、テクノロジーの急速な進歩に対する懸念を取り上げる一方で、不安を煽るような仮説を冷静に検証した。懸念のいくつかは議員たちが夜眠れないほど心配するものだったが、報告書によって解消された。たとえば、「昆虫はエイズを媒介するか?」という問題だ。1987年のOTA報告書は、媒介しないと科学的に結論づけた。

OTAは、まるで「科学的デバンカー(暴露者)」のような役割を果たしていた。偽りのテクノロジーを見抜き、インチキを暴き、過剰に誇張されたテクノロジーの魅惑的な輝きの裏側を明らかにしたのである。

OTAは唐突に予算を打ち切られたが、それ以来、復活を求める声は絶えず上がり続けている。ロボット工学、ビッグデータ、人工知能(AI)システムの進展により、この呼びかけはより切羽詰まったものになった。

ポリグラフ同様に、いわゆるAIを利用したチャットボットや検索エンジンは、一種の「魔法」のような思考に彩られている。うっかりすれば、政治家や企業などの意思決定権を持つ者たちは、機械が人間の判断に取って代わることは可能であり、取って代わるべきだという宣伝文句を額面通りに受け入れてしまう可能性がある。

もしOTAが復活したら、危険なテクノロジーや、危険なほどに過剰宣伝されたテクノロジーの抑え込みに最適な機関になるかもしれない。「これこそ議会が今すぐ必要としているものです」。ワシントン大学技術政策研究所(Tech Policy Lab)および情報公開センター(Center for an Informed Public)のライアン・カロ教授は言う。「さもなければ、議会はサム・アルトマン(オープンAIのCEO)やエリック・シュミット(グーグルの元CEO)の言葉をすべて鵜呑みにしてしまうでしょう」(両者はどちらも議会で証言したことがある)。テック企業の重役の面々に議員たちを教育させるのは、鶏小屋の作り方をキツネに教えてもらうようなものだ。リソースの浪費と不十分な保護は、ほんの始まりに過ぎないかもしれない。

専門知識を持つ独立団体が現在も存在していることは間違いない。議会は、議会調査局(Congressional Research Service)や、全米アカデミーズ(National Academies of Sciences, Medicine, and Engineering)に頼ることができる。行政管理予算局(Office of Management and Budget)や科学技術政策局(Office of Science and Technology Policy)など、他の連邦機関も行政府に助言して …

- 人気の記事ランキング

-

- It’s pretty easy to get DeepSeek to talk dirty 「お堅い」Claude、性的会話に応じやすいAIモデルは?

- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ

- Google’s new AI will help researchers understand how our genes work グーグルが「アルファゲノム」、遺伝子変異の影響を包括的に予測

- Tech billionaires are making a risky bet with humanity’s future マスク、アルトマン、ベゾス ——テックセレブたちが描く 未来への「危険な賭け」

- Why AI hardware needs to be open オープンAIが目指す「iPhoneの次」に期待すべきではない理由