動物園仮説のモデル計算で

銀河帝国実在の可能性

銀河にはたくさんの文明がありそうなのに、地球文明との接触がないのはなぜか? 「動物園仮説」では人類を無視する協定があることになっているが、ある天文学者のシミュレーションでは、地球外文明同士が協定を結んでいる可能性は低そうだ。 by Emerging Technology from the arXiv2016.09.07

フェルミのパラドックス(Fermi paradox)は、現代科学でとても有名な課題のひとつだ。銀河系のどこかに地球外文明(以下、ET文明)が存在する可能性と、その証拠の欠如の間にある明らかな矛盾をいう。物理学者アンリコ・フェルミ(Enrico Fermi )が、1950年にロスアラモス国立研究所で昼食を取りながら「みんなはどこにいるのか?」と尋ねたことに由来する。

答えはもちろん、誰も知らない。しかし1973年に、可能性のある仮説がマサチューセッツ工科大学(MIT)の電波天文学者ジョン・ボールによって提唱された。ボールの仮説では、もし、ET文明が宇宙の荒野の一部あるいは動物園にあるせいで人類を無視しているとすれば、コミュニケーションの欠如は説明がつく、とする。この「動物園仮説」では、宇宙人は、恐らく人類を保護するため、あるいはひょっとすると宇宙人自身を保護するために、人類を無視することを宇宙人同士で取り決めているに違いない、と考える。

この仮説から、興味深い別の疑問がわいてくる。銀河系は巨大で、文明間のコミュニケーションは、多くの要因によって、特に光の速度による制約を受ける。したがって、どんな種類であれ、ET文明間で合意を結ぶのは、至難の業のはずなのだ。では、地球外生物が「動物園仮説」のような合意に至る可能性はどれくらいあるのだろうか?

6日、人類はセント・アンドルーズ大学(イギリス)のダンカン・フォーガン研究員により、答えを得た。フォーガン研究員は、ET文明はどうして、地球人類のような原始人をのけ者にする協定を締結するネットワークを築く必要があったのかをシミュレーションする、銀河系の数学的モデルを構築した。

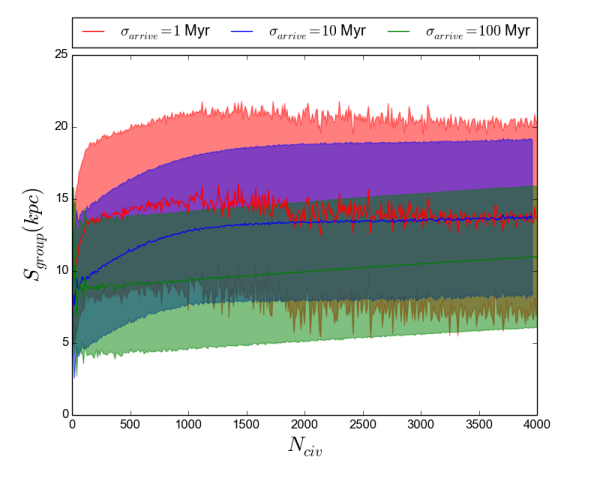

フォーガン研究員は、いくつかの簡単な仮定から理論を構築している。根本的な仮定は、文明間のコミュニケーションは、メッセージのやりとりができるくらい長期間にわたり、文明同士が重複した存続している時にのみ可能であり、また文明は、必然的に光の速度に制限されると考える。その上でフォーガン研究員は、文明は、生命に適した銀河系の一部でのみ進化すると仮定し、さらに銀河系のハビタブルゾーン(生命が生存可能な領域)は、銀河系の中心から6~10キロパーセク(1Kpcは3260光年)の間に広がる二次元の環状形を成していると仮定した。(太陽は中心から約8Kpcの位置にある)

次に、コンピューター・シミュレーションにより、ハビタブルゾーンに文明が不定期的に現れ、消滅することにして、文明間の距離を測り、その存続期間中にET文明間のコミュニケーションがあり得るか、つまり、文明間がつながれるのかを計算する。もしつながれるなら、2つの文明は合意に達せることにした。

ここで極めて重大な疑問がわいてくる。いったいどんな状況の場合、すべての文明が「地球文明をのけ者にする」というような、何かひとつの合意に達するのか、である。そこでフォーガン研究員は、パラメーターセット(文明数、文明の継続期間、それぞれの文明の誕生後、どれくらいで別の文明が現れるかなど)が銀河系のコミュニケーションにどう影響を与えるのかを確かめるために、モデルのパラメーターを変えることにした。

コンピューター・シミュレーションのアルゴリズムは以下の通りだ。

- まず、アルゴリズムは、文明が現れた時期によって、すべての文明をグループに分ける。最初に現れる文明は、第1グループを確立し、そのグループのリーダーになる。

- 次にコンピューターは、文明の出現順に、リーダーと他の全ての文明との間でつながりを持てるか検証する。

- つながりが持てる場合、文明は、そのリーダーのグループに加わる。

- 文明がリーダーとつながれない場合、その文明は自身のグループを確立する。

- 全ての文明を検証したら、グループに属さない次の文明の検証に移り、すべての文明がどこかのグループに属するまでアルゴリズムを繰り返す。

文明数が少ない場合、つながりを持てる可能性はすべての文明で低いことはわかりやすい。コンピューター・シミュレーションでも、文明は、文明数と同じ数のグループを形成する。つまり、(人類を無視することを宇宙人同士で取り決める)動物園仮説は誤りであり、どの文明も孤立していることになる。

しかし、フォーガン研究員によれば、文明数が500以上に増えるとグループ数は少なくなる可能性がある(ある文明が別の文明と同じグループに所属する)という。そこでフォーガン研究員は、文明数を500に固定した上で、他のパラメーターを変化させ、何が起きるか確かめることにした。まず変えたのが文明の存続期間だ。

結果の解釈は興味深い。このモデルによれば、最初、文明間にほとんど接触はなく、したがって合意が持ち上がる機会があるとしてもわずかだ。

時間が経過すると、文明グループは、地球人類のように新たに出現した文明をどのように扱うかについて、合意できるような接触が可能になる。しかしその場合にも、グループ数は、2つ以上になる可能性が高い。なぜなら、文明の一部はいつも銀河系の ハビタブルゾーンの縁にあるため、他の文明とはつながりを持ちにくいからだ。「文化的につながっているグループ数は概して2つ以上になります」とファーガンはいう。

文明の存続期間も重要だ。モデルによれば、文明が100万年未満しか存続しない場合、かなりたくさんの銀河系クラブが形成される可能性が高い。一方、すべての文明が100万年よりもずっと長く続く場合は、単一の銀河系クラブが確立し得るが、しかしすべての文明がほぼ同時に現れる場合に限られる。

もちろん、フォーガン研究員のモデルには、多くの限界がある。たとえば、モデルでは、互いの位置に対して星がどう動くかを考慮していない。動き方によっては、文明は時間と共に互いに混ざり合うと考えられ、その場合、恐らくモデルが予測する以上に文明がつながる可能性が高い。

モデルでは、どのように文明が交流するのか見極める要因をも考慮していない。ファーガン研究員は、文明は大幅に異なることを示している。

「文明の小集団同士が接触する場合、その小集団は、宇宙に関して、生きとし生けるものの権利と責任に関して、小集団が構築する機関に関して、かなり異なる視点を持っている可能性があります」

言い換えれば、銀河系は文化的に多様であるはずだ。したがって動物園仮説が正しければ、 交流は、ごく一部の状況下でしか起こり得ない。

フォーガン研究員は、文明間での交流がどんな場合に起こりうるかについても考えを進めている。

「もし動物園仮説があるとすれば、 恐らく銀河系コミュニティーの望みや利害関係に反して、多くの小集団間の交流を通して、政治的あるいは軍事的な手段を通して、強要された可能性が最も高い、と私たちは結論を出すべきです」

したがって、動物園仮説が正しい場合、ET文明は政治的手段で合意に至る地球人類の文明より遙かに古く、進んでいる、と考えるのが合理的だ。軍事的手段による方針の強要とは、憂慮すべき事態ではないか。

- 人気の記事ランキング

-

- Why Chinese manufacturers are going viral on TikTok 「ほぼエルメス」を工場直送 中国の下請け企業が ティックトックで反旗

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- Here’s why we need to start thinking of AI as “normal” AIは「普通」の技術、プリンストン大のつまらない提言の背景

- How creativity became the reigning value of our time 誰もが疑わない現代の価値観 「創造性」という幻想は いかにして創り出されたか

| タグ |

|---|

- エマージングテクノロジー フロム アーカイブ [Emerging Technology from the arXiv]米国版 寄稿者

- Emerging Technology from the arXivは、最新の研究成果とPhysics arXivプリプリントサーバーに掲載されるテクノロジーを取り上げるコーネル大学図書館のサービスです。Physics arXiv Blogの一部として提供されています。 メールアドレス:KentuckyFC@arxivblog.com RSSフィード:Physics arXiv Blog RSS Feed