生命の再定義

遺伝子編集や遺伝子療法、新治療法や個別化医療、神経工学、合成生命について。

-

-

The FDA plans to limit access to covid vaccines. Here's why that's not all bad.

米FDA、新型コロナワクチンを高齢者らに限定 その合理性は? - 米国食品医薬品局(FDA)は、新型コロナウイルス・ワクチンの接種を高齢者や重症化リスクが高い人に制限する方針を発表した。この判断は妥当なのか? 専門家に話を聞いた。

-

The FDA plans to limit access to covid vaccines. Here's why that's not all bad.

-

-

Your gut microbes might encourage criminal behavior

「飲んでません」無罪に、「微生物のせい」はどこまで通用する? - 酒気帯び運転の疑いをかけられていたある男性の体内では、微生物が勝手にアルコールを製造していた。微生物が私たちの行動にどう影響するかをより深く理解することで、法的手続きや犯罪防止につなげる研究が進んでいる。

-

Your gut microbes might encourage criminal behavior

-

-

“Spare” living human bodies might provide us with organs for transplantation

まるでSF? 科学者が「予備の体」ボディオイドに期待する理由 - 思考能力も痛覚も持たない人体「ボディオイド」の開発が、生物工学の進歩によって現実味を帯びている。深刻な臓器不足の解決策として期待する声もあるが、私たちは倫理的に許容できるだろうか。

-

“Spare” living human bodies might provide us with organs for transplantation

-

-

Ethically sourced “spare” human bodies could revolutionize medicine

寄稿:倫理的に調達可能な「予備の体」がもたらす医学革命 - 倫理的に調達可能な「ボディオイド」は、動物実験を減少させ、薬物開発を改善し、臓器不足を緩和する可能性がある。中内啓光氏(スタンフォード大学医科大学院教授)らによる特別寄稿。

-

Ethically sourced “spare” human bodies could revolutionize medicine

-

-

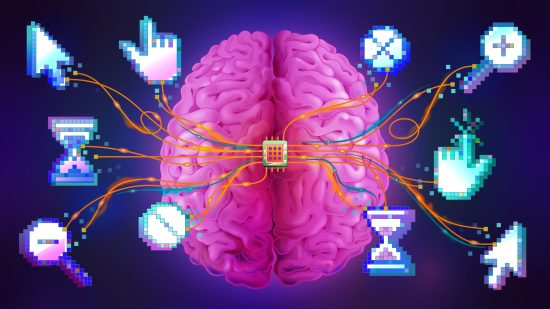

Brain-computer interfaces face a critical test

使用者は世界100人未満、

脳インターフェイスは

本当に実用化できるか? - イーロン・マスク率いるニューラリンクの取り組みでも注目される「脳コンピューター・インターフェイス(BCI)」。だが、現時点で実際に長期的に利用した被験者は世界でわずか100人に満たない。専門家は、今後5〜10年で、実用化への道筋を描けるか、研究にとどまるかがはっきりするという。

-

Brain-computer interfaces face a critical test

-

-

How to have a child in the digital age

「あなたはもうママですね」

ネット・デジタルが約束する

「完璧な出産」の幻想 - 誰にも伝えていない妊娠を最初に祝福してくれたのは、ネット広告だった。ジャーナリストのアマンダ・ヘスは、自身の妊娠・出産経験を通じて、「完璧な出産」や「完璧な親」になることを約束するインターネットやデジタル技術にさまざまな矛盾や疑問を感じたという。

-

How to have a child in the digital age

-

-

Autopsies can reveal intimate health details. Should they be kept private?

死者のプライバシーは守られるべきか? 検死が投げかける倫理的課題 - 検死によって本人も知らなかった深刻な病が死後に明らかになった場合、誰にどう伝えられるべきなのだろうか。米国の有名俳優夫妻の死因報道をきっかけに、死者のプライバシー問題について考えてみた。

-

Autopsies can reveal intimate health details. Should they be kept private?

-

-

HIV could infect 1,400 infants every day due to disruptions in aid from the US

1日あたり乳幼児1400人にHIV感染リスク、米対外援助停止で - ドナルド・トランプ大統領が就任早々打ち出した、対外支援の一時停止の影響が大きく広がっている。米国エイズ研究財団の調査によると、26カ国以上の支援団体の36%が活動を終了。数十万人がHIV治療を受けられなくなり、生命の危機に瀕している。

-

HIV could infect 1,400 infants every day due to disruptions in aid from the US

-

-

This annual shot might protect against HIV infections

年1回の注射でHIV「100%予防」、レナカパビルに高まる期待 - HIVを防げる注射薬が、ついに登場するかもしれない。すでにHIV治療薬として流通している「レナカパビル」を多めに投与することで、年1回の注射で100%の予防効果が得られる可能性があるのだ。臨床試験は順調に進んでおり、低中所得国でジェネリック薬を提供する準備も始まっている。

-

This annual shot might protect against HIV infections

-

-

8,000 pregnant women may die in just 90 days because of US aid cuts

「IVFの父」米大統領、支援凍結で妊婦8000人が危機に - 米国内での体外受精(IVF)を推進するトランプ新政権の対外支援90日間凍結によって、世界中の妊婦が生命の危機にさらされている。

-

8,000 pregnant women may die in just 90 days because of US aid cuts

-

-

A woman made her AI voice clone say “arse.” Then she got banned.

下品な言葉は発言NG? MND患者が感じたAIボイスの不自由さ - 運動ニューロン疾患(MND)などで声を失った人向けに、AI技術を用いて本人の声を再現するサービスが登場している。ただ、日常会話で使うには少々お行儀が良すぎるようだ。

-

A woman made her AI voice clone say “arse.” Then she got banned.

-

-

Motor neuron diseases took their voices. AI is bringing them back.

失われた声を取り戻す

AIクローンがMND患者の

新しい声になるまで - 運動ニューロン疾患(MND)によって声を失った患者たちに、新たな希望が生まれている。AI技術を用いた音声クローンだ。従来の人工音声とは異なり、患者本来の声に限りなく近い自然な発話を可能にする。

-

Motor neuron diseases took their voices. AI is bringing them back.

-

-

How measuring vaccine hesitancy could help health professionals tackle it

一枚岩ではない「ワクチン忌避」、その理由を理解するには? - ワクチン接種を選ばない人々は、必ずしも強固な反対派ばかりではない。従来の「否定者」や「拒否者」という分類では捉えきれない複雑な背景があると、研究者たちは指摘する。世界的な健康問題として認識される課題の解決に向け、その実態解明が進んでいる。

-

How measuring vaccine hesitancy could help health professionals tackle it

-

-

Meta has an AI for brain typing, but it’s stuck in the lab

メタが脳タイピングを実現、「思考読み取り帽子」から8年で - マーク・ザッカーバーグが掲げた「脳から直接文字を入力できる」構想。消費者向けの機器開発は行き詰まったものの、基礎研究は継続し、巨大な装置として実を結んだ。人間の知性の本質を解明し、将来のAI開発への応用を目指す。

-

Meta has an AI for brain typing, but it’s stuck in the lab

-

-

Humanlike “teeth” have been grown in mini pigs

研究室で「育てる」新しい歯、ブタの細胞から人工歯の再生に成功 - 現在、歯を失ったら、入れ歯やインプラントなどの人工物で補うしかないが、将来は歯の細胞を培養して新しい歯を再生させることができるようになるかもしれない。そのような未来を予感させる研究成果が発表された。

-

Humanlike “teeth” have been grown in mini pigs

-

-

Deciding the fate of “leftover” embryos

体外受精で残った「余剰胚」をどう扱うべきか? - IVF(体外受精)が上手くいって、妊娠したときに、胚が余ることがある。この余った胚(余剰胚)をどうするか、IVF利用者の間でも選択が分かれる。決断を先送りにしたままの利用者も少なくない。

-

Deciding the fate of “leftover” embryos

-

-

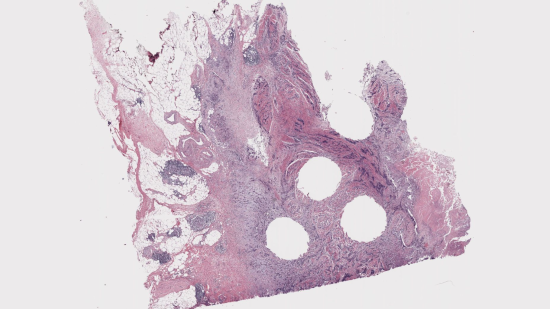

Why it’s so hard to use AI to diagnose cancer

期待されたAI画像診断、臨床導入に残された技術的課題は? - AIによる病理画像の分析は15年前から期待されてきた有望分野だ。人間を超える精度を弾き出すこともあるが、臨床での実用化には訓練データの不足、巨大画像の処理など、解決すべき技術的課題が残っている。

-

Why it’s so hard to use AI to diagnose cancer

-

-

Digital twins of human organs are here. They’re set to transform medical treatment.

バーチャル臓器で臨床試験、

デジタルツイン革命が

医療にやってくる - コンピューター上に再現された心臓や脳、そして胎盤。患者一人一人の臓器を精密に複製する「デジタルツイン」技術が、医療の現場に革新をもたらそうとしている。手術のシミュレーションから将来的には新薬の臨床試験まで、期待は高い。

-

Digital twins of human organs are here. They’re set to transform medical treatment.

-

-

What to expect from Neuralink in 2025

マスクの「脳内野望」——

ニューラリンクの2025年 - イーロン・マスクは、自身が設立したニューラリンク(Neuralink)で、思考だけでさまざまなものの操作を可能にするBMI機器を開発している。マスクは「5年以内に数万人」と豪語するが、2025年の実際の展開はより慎重なペースとなりそうだ。

-

What to expect from Neuralink in 2025

-

-

OpenAI has created an AI model for longevity science

オープンAI、「GPT-4b micro」で科学分野に参入へ - オープンAIは、若返り研究に取り組んでいるレトロ・バイオサイエンシズと共同で、新言語モデル「GPT-4b micro」を開発。科学分野に参入する。

-

OpenAI has created an AI model for longevity science

-

-

The best way to prevent the deadliest gynecological cancer is to remove multiple organs

卵巣がんとの闘い

遺伝子検査がもたらした

「予防的切除」という選択肢

- 遺伝子検査の発展により、卵巣がんのリスクを事前に知ることが可能になった。だが、その結果は新たな難題をもたらす。予防のために臓器を切除するという選択を迫られた筆者が、現代医療が直面するジレンマと、がん予防の最前線を探る。

-

The best way to prevent the deadliest gynecological cancer is to remove multiple organs

-

-

Uruguay wants to use gene drives to eradicate devastating screwworms

変わる害虫対策、

クリスパー遺伝子ドライブは

南米の畜産危機を救えるか - ラセンウジバエによる畜産業への被害が深刻化する中、ウルグアイの研究チームが新たな対策に挑んでいる。CRISPR(クリスパー)遺伝子編集技術を用いた「遺伝子ドライブ」で、繁殖を抑制。従来の不妊虫放飼法を超える効果が期待されるが、野外実験への道のりは長い。

-

Uruguay wants to use gene drives to eradicate devastating screwworms

-

-

Tech that measures our brainwaves is 100 years old. How will we be using it 100 years from now?

「脳波計」100周年、神経科学を発展させた技術の現在と未来 - 脳波計が誕生してから今年でちょうど100年になる。この機器によって、神経科学の研究は長足の進歩を遂げてきた。そして脳波計にはまだまだ有用な使い道がありそうだ。最新の研究成果の一例も合わせて紹介しよう。

-

Tech that measures our brainwaves is 100 years old. How will we be using it 100 years from now?

-

-

We’ve never understood how hunger works. That might be about to change.

なぜ、空腹を感じるのか?

究極のダイエットを実現する

脳の「食欲スイッチ」の謎 - 人間が食欲を感じる仕組みは、長い間謎に包まれていた。しかし、脳に着目して研究を続けてきた科学者が、その謎をようやく解き明かそうとしている。解明できれば、究極の減量薬の開発も可能になるかもしれない。

-

We’ve never understood how hunger works. That might be about to change.

-

-

Watch a video showing what happens in our brains when we think

脳内の思考を映像化、「話す前に分かる」驚きのテクノロジー - 米国ニューヨークに拠点を置くスタートアップ企業が、人間が考えているときの脳の動きを映像化することに成功した。電極で思考を読み取れるようになれば、言葉を交わさずともコミュニケーションできるようになるかもしれない。

-

Watch a video showing what happens in our brains when we think

-

-

IVF alone can’t save us from a looming fertility crisis

不妊治療技術が少子化対策の万能薬にはならない理由 - 体外受精(IVF)などの不妊治療技術は、子どもを持てないとあきらめていた人々の救いとなっている。だが、少子化危機の解決策としては、これらのテクノロジーだけでは十分ではない。

-

IVF alone can’t save us from a looming fertility crisis

-

-

How AI video games can help reveal the mysteries of the human mind

生成AI時代のゲームは神経科学の研究にどう役立つか? - 神経科学者や心理学者は以前から人間の心を研究するためにビデオゲームを活用してきた。大規模言語モデルを活用したAIビデオゲームは、さらに多くの謎を解くツールとなり得るのか。

-

How AI video games can help reveal the mysteries of the human mind

-

- 肝がんを発症しやすい脂肪肝患者を見分けるバイオマーカー

-

大阪大学、佐賀大学、北海道大学などの研究グループは、脂肪肝患者のうち肝がんを発症しやすい患者を見分ける新しいバイオマーカーを発見した。肝臓が硬くなり、肝硬変に至ると高い頻度で肝がんを発症するが、脂肪肝の場合は少し硬い程度の患者の多くが肝がんを発症しており、肝臓の硬さのほかに肝がん発症リスクを見分けるバイオマーカーが求められていた。

-

- 東工大など、腎臓の血液フィルターを維持するタンパク質を発見

-

東京工業大学と杏林大学の共同研究チームは、腎臓の血液ろ過フィルターを正常に保つタンパク質を発見した。血液ろ過フィルターの異常による腎疾患の発症メカニズム解明に寄与することが期待される。

-

- 東工大など、高い柔軟性の天然変性タンパク質の構造決定に成功

-

東京工業大学と理化学研究所の共同研究チームは、決まった立体構造を持たず、従来法では構造決定が困難なタンパク質である「天然変性タンパク質(IDP)」の構造を決定することに成功した。

-

- 理研など、光合成細菌が無機肥料の代替として使えることを確認

-

理化学研究所と京都大学の共同研究チームは、窒素を空気中から固定する光合成細菌のバイオマスが、作物栽培の窒素肥料として利用可能であることを明らかにした。

-

- 寿命に性差がある仕組みを解明、抗老化ホルモンを発見=阪大など

-

大阪大学、九州大学などの共同研究チームは、超短命魚をモデルに、生殖細胞が寿命の性差を生み出すメカニズムの解明と抗老化ホルモンの発見に成功。脊椎動物の生殖細胞がメスとオスで異なる機構により老化と寿命を制御することを明らかにした。

-

- 自閉スペクトラム症の社会性記憶異常の仕組みを解明

-

東京大学、マサチューセッツ工科大学、ブロード研究所の研究グループは、自閉スペクトラム症の症状である「社会性記憶異常」が起こる仕組みを解明した。社会性記憶異常は友人を記憶する能力が低下する症状で、脳のどの領域の機能が変化して起こるのかが分かっていなかった。

-

- BMI×ゲノムで2型糖尿病の遺伝的リスク予測精度を向上

-

大阪大学、東京大学、東北大学などの共同研究チームは、体格指数(BMI)を使用することで、ポリジェニック・リスク・スコア(PRS)による2型糖尿病の遺伝的リスク予測精度が向上することを発見した。PRSは、ヒトゲノム配列上に存在する数百万カ所の遺伝子変異のうち、疾患との関連が示唆された数十~数十万の遺伝子変異について、個人ごとに計算したスコアで、疾患発症リスクと相関することが示されている。

-

- がんバイオマーカーを検出する「RNA液滴コンピューター」を開発

-

東京工業大学、京都大学、東北大学、理化学研究所の共同研究チームは、がんのバイオマーカーである特定のマイクロRNA(miRNA)を選択的に認識し、AND演算の結果を出力できる「RNA液滴コンピューター」の開発に成功した。がんの早期診断や、薬物送達、機械的動作などをするインテリジェントな微小ロボットや化学的な人工知能を実現する技術への貢献が期待される。

-

- 遺伝子療法などで使うAAVベクターの分析新手法、東大などが開発

-

東京大学、名古屋大学、大阪大学などの共同研究チームは、固体ナノポア法を用いてアデノ随伴ウイルス(AAV)ベクター粒子の形状を詳細に解析する技術を開発。これまでのAAVベクター計測法と比べ、圧倒的に少量のサンプルを、非破壊で高性能に解析できるようにした。

-

- ヒトiPS細胞から胆汁排泄能を備えた肝組織、東大などが作製

-

国立国際医療研究センター(NCGM)と東京大学などの共同研究チームは、胆汁排泄を再現することが可能なヒト肝組織平面培養系を作製することに成功した。今後、創薬のための薬物動態試験や肝疾患研究に応用されることが期待される。

-

-

The innovation that gets an Alzheimer’s drug through the blood-brain barrier

アルツハイマー治療薬、血液脳関門を突破するイノベーション - 脳疾患の治療を難しくさせている大きな要因の1つとして血液脳関門が挙げられる。血管の内壁に存在するこの特殊な層は、有害物質から脳を保護する役目を果たしているが、薬剤も遮断してしまう。今、血液脳関門を開いて薬剤を通す研究が成果を上げつつある。

-

The innovation that gets an Alzheimer’s drug through the blood-brain barrier

-

- 長鎖シーケンスによるヒト免疫細胞のRNAデータベースを構築

-

東京医科歯科大学、京都大学、慶應義塾大学、理化学研究所の共同研究チームは、免疫細胞の転写産物(RNA)の全長構造を、長鎖RNAシーケンス解析により網羅的に解明し、データベースを構築した。ヒトの免疫システムを構成する細胞の多様性を遺伝子の転写産物レベルで明らかにすることで、自己免疫疾患やアルツハイマー病などの免疫関連疾患の病態解明と新規治療法開発へ新たな可能性を開くことが期待される。

-

- 鳥インフル、非加熱牛乳で感染の可能性 東大など研究

-

東京大学、ウィスコンシン大学マディソン校などの研究グループは、H5N1鳥インフルエンザウイルスを含む牛乳を飲むことで感染する可能性があることを発見した。2024年3月に米国で乳牛からH5N1鳥インフルエンザウイルスが検出され、牛乳を介した感染の可能性が懸念されている。

-

- 激しい運動が体重増加につながる可能性、筑波・都立大など新研究

-

筑波大学と東京都立大学の研究グループは、激しい運動が体重増加につながることを明らかにした。マウスを使った実験で、激しい運動がストレスホルモンの一種であるコルチコステロンの分泌を促し、その結果として運動後の身体活動が低下し、体重が増加することを示した。

-

- プライムエディターのDNA逆転写過程を解明=東大・MIT

-

東京大学とマサチューセッツ工科大学の研究グループは、ゲノム編集ツール「プライムエディター」のDNA逆転写過程を解明した。プライムエディターは、DNAの片側だけを切るCas9と逆転写酵素を組み合わせたもので、特定のDNA配列を書き換えられる。これまでは、このツールがどのようにしてDNA配列を逆転写しているかの詳細が不明であった。

-

- hTERTのがん細胞増殖促進機能、治療の新ターゲットに

-

国立がん研究センター、がん研究会、東海大学、金沢大学、琉球大学、東北大学の研究グループは、テロメラーゼ逆転写酵素(hTERT)によるがん細胞の増殖促進の新たなメカニズムを発見した。これまでhTERTはテロメアを伸長して、細胞の分裂回数の限界を延長すると考えられてきたが、細胞のがん化を促進する機能が別に備わっていることが分かった。

-

- 東北大、針なし注射の新技術を開発 注入量倍増と小型化を実現

-

東北大学の研究チームは、針を使わない注射の薬剤注入量を倍増させ、機器の小型化を実現する技術を開発した。この技術は、微小な電流を流して薬やワクチンを浸透させる「イオンフォトレーシス」の一種である。

-

-

Splashy breakthroughs are exciting, but people with spinal cord injuries need more

「小さな進歩」が人生を変える、脊損患者のための新装置の可能性 - 外付けの機器で身体の外から電気刺激を加えて、身体機能を回復させる研究の成果は、比較的地味なものだった。だが、それこそが麻痺を負った人々が求めるものだ。

-

Splashy breakthroughs are exciting, but people with spinal cord injuries need more

-

- ヒトiPS細胞から前精原細胞及び卵原細胞の大量誘導に成功=京大

-

京都大学の研究チームは、ヒトiPS細胞から、「始原生殖細胞(Primordial Germ Cells:PGCs、ヒト胚では受精後2週目に形成される最も未分化な生殖細胞)」を経て、精子及び卵子のもととなる前精原細胞及び卵原細胞を大量に分化誘導する方法論の開発に成功した。

-

- ストレスは血液に蓄積する、心不全の再発と多病の仕組みを同定

-

東京大学、千葉大学などの共同研究チームは、心不全になると、そのストレスが血液の源である造血幹細胞に蓄積することを発見した。心不全は一度発症すると再発を繰り返し、他の病気にもよくかかること(多病)が特徴であるが、その仕組みは不明であった。

-

- 前頭前皮質が感情を制御する仕組み、京大など解明

-

京都大学とマサチューセッツ工科大学(MIT)の研究グループは、前頭前皮質が感情を司る辺縁皮質や線条体を制御する仕組みを解明した。うつ病などの精神疾患では、前頭前皮質による感情制御が適切に機能せず、悲観的な状態が続くことが知られているが、その具体的なメカニズムは不明だった。

-

- 足の動脈疾患は心臓の疾患より死亡率が高い、阪大など明らかに

-

大阪大学、小倉記念病院、大阪警察病院らの共同研究チームは、下肢閉塞性動脈疾患のため血行再建術が必要となった人は、冠動脈疾患のために血行再建術が必要となった人に比べて、死亡率が高いことを明らかにした。

-

- 細胞の硬軟をDNAシーケンシングで測る新手法、京大などが開発

-

京都大学と理化学研究所らの共同研究チームは、細胞の力学的性質(細胞表面張力)と遺伝子発現情報を関連付けた情報を取得できる新たな測定手法である「エラストミクス(ELASTomics)」を開発。実際に、同手法を用いて細胞表面張力をシーケンシング情報として読み出すことに成功した。