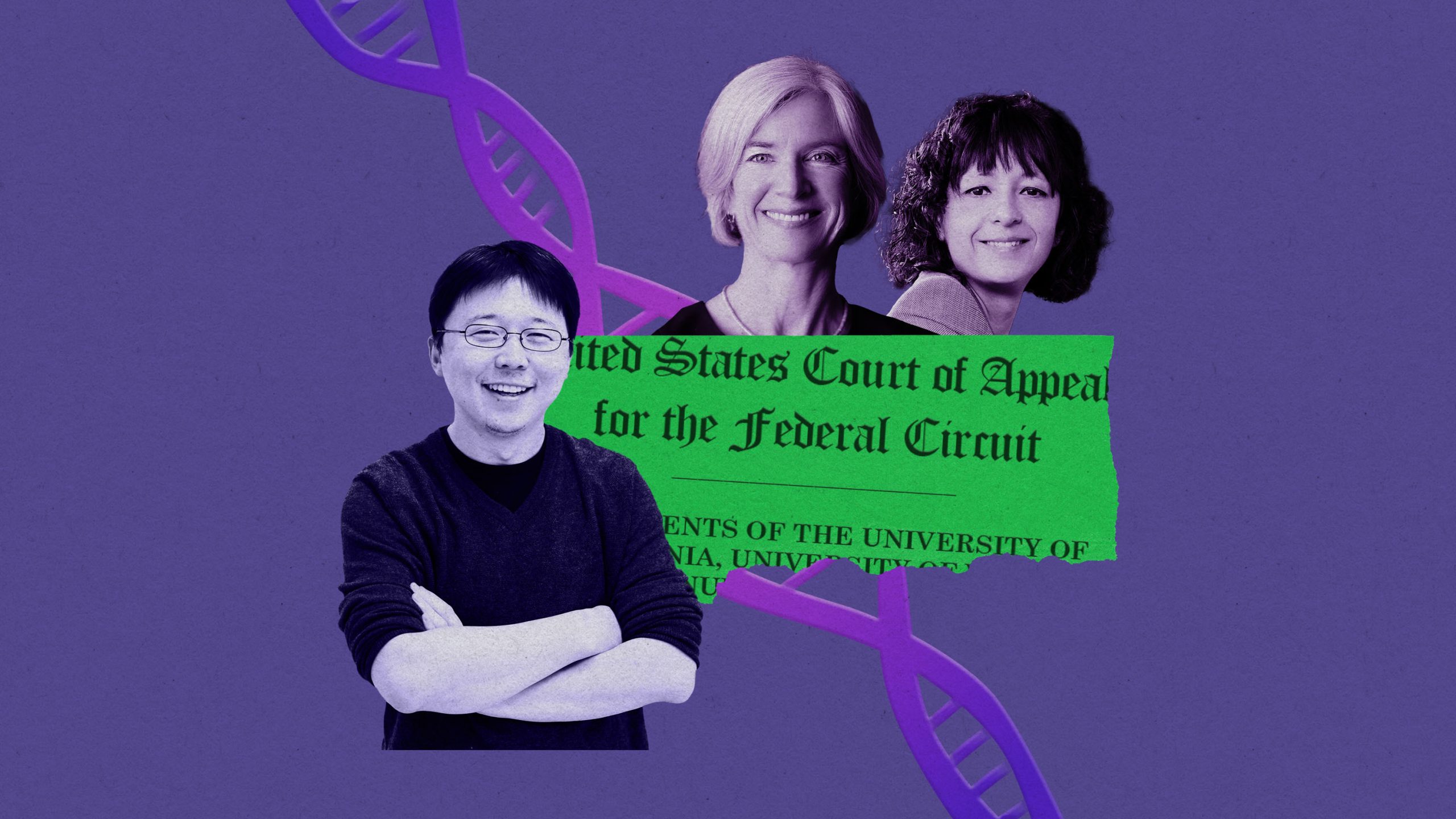

CRISPR特許訴訟で新展開、米国で再審理へ

遺伝子編集ツール「CRISPR(クリスパー)」の特許権を巡り、米国連邦巡回控訴裁判所は5月12日、ノーベル賞受賞者の2人に有利な判断を下した。10年以上に及ぶ特許紛争が新たな局面を迎え、数億ドル規模の権利の行方が再び注目される。 by Antonio Regalado2025.05.14

- この記事の3つのポイント

-

- 遺伝子編集技術「CRISPR」の特許権をめぐり激しい争いが続いている

- 米国での特許についてノーベル賞受賞者の2人に有利な判決が下された

- 特許審判部に差し戻され、再審理が行なわれる見通し

CRISPR(クリスパー)の特許が再び争点になっている。

米国連邦巡回控訴裁判所は5月12日、21世紀を代表する生物工学の発明として広く認められている「CRISPR-cas9(クリスパー・キャスナイン)」に関連して、科学者のジェニファー・ダウドナ(カリフォルニア大学バークレー校教授)とエマニュエル・シャルパンティエ(マックス・プランク研究所教授)が、その重要な特許を所有する資格があることを証明する機会を再び得ることになると明らかにした。

CRISPRは、鎌状赤血球症を含むさまざまな遺伝性疾患の治療にすでに使用されている、汎用性の高い遺伝子編集システムである。両教授はこの技術を開発した功績により、2020年にノーベル賞を共同受賞した。

だが、米国における特許権が2014年、マサチューセッツ工科大学(MIT)・ハーバード大学のブロード研究所に所属するフェン・チャン教授に与えられて以来、数億ドルと科学的功績を巡る激しい争いが続いている。

今回の新たな決定は、これまで米国と欧州の両方で特許権をめぐる度重なる不利な判決に直面してきた2人のノーベル賞受賞者にとって、大きな追い風となる。

「これは、誰が最初に発明したか、誰が優先権を持つのか、そして誰が最も広範な特許を受ける権利を保有するのか、という問題です」。イリノイ大学の法学教授、ジェイコブ・シャーコウはこう説明する。

シャーコウ教授によれば、今回の決定により、ダウドナ教授とシャルパンティエ教授に「明確な勝者として認められる可能性」が少なくとも生まれたという。

このCRISPR特許紛争は、史上最も複雑な争いの一つであり、CRISPR技術は、蒸気機関、電話、電球、レーザーと並んで歴史上最も激しく争われた発明の一つとなっている。

2012年、ダウドナ教授とシャルパンティエ教授は、試験管内でDNAを正確に切断できるようプログラム可能な、CRISPR遺伝子編集ツールを初めて論文で発表した。だが、特許紛争は、CRISPRを用いてヒトを含む動物細胞内で編集する技術に関するものである。これは別個の発明と見なされ、両陣営ともに同じ年にそれを最初に考案したと主張している。

特許法では、この瞬間を「着想(コンセプション)」と呼ぶ。発明者の頭に電球が灯り、発明がどのように機能するかについて、明確かつ実行可能な計画が示される瞬間を指す。

2022年、米国特許商標庁の専門機関である特許審判部(PTAB)は、ダウドナ教授とシャルパンティエ教授が当初、魚類やその他の種で遺伝子編集ツールを機能させるのに苦労していたことから、発明を完全には着想していなかったと判断した。実際、両教授が苦戦していた一方で、フェン・チャン教授は2013年にCRISPRを用いてヒト細胞を編集できることを示す論文を発表していた。

2人のノーベル賞受賞者は、特許審判部の判断を不服として控訴していた。連邦巡回控訴裁判所は5月12日、この判断を取り消し、特許審判部が誤った法的基準を適用していたため、再審理が必要であると述べた。

裁判所は、ダウドナ教授とシャルパンティエ教授が発明を着想したと認められるために、「発明が確実に機能すると知っている」必要はないと述べた。そして、より重要なのは、最終的にその発明が実際に機能したという事実だとした。

カリフォルニア大学バークレー校は声明の中で、再審理を命じる決定を歓迎した。 バークレー校の弁護団の一員であるジェフ・ラムケン弁護士は声明で、「本日の判決は、PTAB(特許審判部)が正しい法的基準に従って証拠を再評価し、世界がすでに認めている事実、すなわちダウドナとシャルパンティエの研究チームがこの画期的な技術を最初に開発し、世界に共有したという事実を確認する機会を生み出すものです」と述べた。

ブロード研究所も声明を発表し、控訴においても「根本的な事実は変わっていないため、ブロード研究所の特許が再び承認されると確信している」と述べた。

今回の決定により、13年前の研究ノートの記載内容、そしてフェン・チャン教授がダウドナ教授とシャルパンティエ教授の論文から得た知見に基づいて研究したかどうか、調査が再開される可能性が高い。

この件は今後、特許審判部に差し戻され、さらに審査されることになるが、シャーコウ教授によると、今回の裁判所の判断は連邦最高裁判所に直接上訴することも可能だという。

- 人気の記事ランキング

-

- Text-to-image AI models can be tricked into generating disturbing images AIモデル、「脱獄プロンプト」で不適切な画像生成の新手法

- The paints, coatings, and chemicals making the world a cooler place 数千年前の知恵、現代に エネルギー要らずの温暖化対策

- Quantum navigation could solve the military’s GPS jamming problem ロシアGPS妨害で注目の「量子航法」技術、その実力と課題は?

- How social media encourages the worst of AI boosterism GPT-5が「未解決問題解いた」 恥ずかしい勘違い、なぜ?

- アントニオ・レガラード [Antonio Regalado]米国版 生物医学担当上級編集者

- MITテクノロジーレビューの生物医学担当上級編集者。テクノロジーが医学と生物学の研究をどう変化させるのか、追いかけている。2011年7月にMIT テクノロジーレビューに参画する以前は、ブラジル・サンパウロを拠点に、科学やテクノロジー、ラテンアメリカ政治について、サイエンス(Science)誌などで執筆。2000年から2009年にかけては、ウォール・ストリート・ジャーナル紙で科学記者を務め、後半は海外特派員を務めた。