デジタルミレニアム著作権法改正で「ハッキング権」が認められる

著作権法の免責規定により、修理業者がデジタル機器を合法的に修理できるようになり、セキュリティ研究者も成果を堂々と発表できるようになる。 by Jamie Condliffe2016.11.02

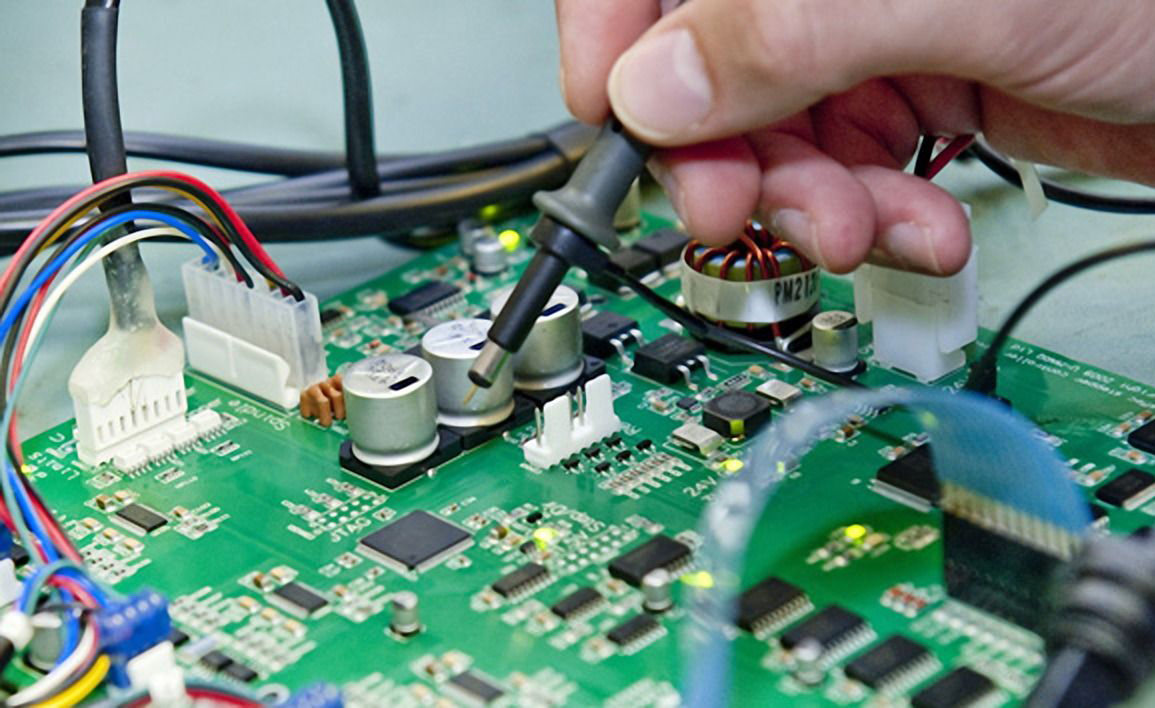

考えたこともないだろうが、今週まで、多くのデジタル機器の修理(改造)には訴訟リスクがあった。しかし、法改正により、修理業の権利が拡大した。

機器を開けてみることを妨げていたのは、米国のデジタルミレニアム著作権法だ。ガジェット修理サイトiFixitのカイル・ウィーンズCEOは最近、デジタルミレニアム著作権法における特に妨害的な部分について、MIT Technology Reviewに寄稿した。

1998年頃、米国議会は流行しているインターネットなるものに生息する恐ろしいハッカーの類が、映画の海賊版を大喜びで見まくるのを防ごうとしていた。そこで議員は新しい法を作り、ユーザーがデジタル鍵(DRMや暗号化など、著作権のあるコンテンツを守るもの)を破るのを防ぐ、迂回禁止条項(1201条)を設けたのだ。

その結果、メーカーはソフトウェア等のあらゆる製品(実質的にどんなハードウェアにも)デジタル鍵を付けた。コードをリバースエンジニアリングするために鍵を破っても、改造しても、メーカーは1201条違反で提訴できた。実際、企業はそうした。

しかし、ワイアードが伝えているように、法改正で「修理」行為が免責されることになり、セキュリティの研究や、機器に搭載されているデジタルシステムの修理も認められ、ようするに多くの機器はまたハッキングできるようになった。免責は2年限定の試験導入で、代わりにいくつかのもっともらしいただし書きもついた。たとえば、研究は誰にも損害を与えてはならないし、ハッカーは、自己所有デバイスを「管理された環境下」でのみ修理できる。

ほとんどの点で、変更されたルールで利益を得るのはセキュリティ研究者だろう。自宅でデバイスをいじるのは厳密には違法だが、多くの場合、メーカーの目にはとまらない。しかし研究者は、欠陥やぜい弱性のような調査結果をできるだけ広く公表したい。免責規定があれば、セキュリティ研究者は起訴される恐れがなくなる。

ハック権というと危ない印象だが、ハックのための権利拡大は、我々全員を少し安全にしてくれるかもしれない。

(関連記事:Wired, “How Copyright Law Stifles Your Right to Tinker with Tech”)

- 人気の記事ランキング

-

- What’s next for Chinese open-source AI ディープシーク騒動から1年 中国のオープンモデルが 世界の開発者を席巻している

- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ

- EVs could be cheaper to own than gas cars in Africa by 2040 アフリカでEVがガソリン車より安くなる日——鍵は「太陽光オフグリッド」

- RFK Jr. follows a carnivore diet. That doesn’t mean you should. 「肉か発酵食品しか食べない」米保健長官が目指す「健康な米国」

- Why EVs are gaining ground in Africa アフリカ初のバッテリー工場も建設中、「次のEV市場」は立ち上がるか?

| タグ | |

|---|---|

| クレジット | Photograph courtesy of Avito |

- ジェイミー コンドリフ [Jamie Condliffe]米国版 ニュース・解説担当副編集長

- MIT Technology Reviewのニュース・解説担当副編集長。ロンドンを拠点に、日刊ニュースレター「ザ・ダウンロード」を米国版編集部がある米国ボストンが朝を迎える前に用意するのが仕事です。前職はニューサイエンティスト誌とGizmodoでした。オックスフォード大学で学んだ工学博士です。