Facebookのねつ造ニュース問題は、真偽判定のアウトソーシングで済むのか?

フェイスブックは、ニュースフィードに表示される記事が本当がどうかはどうでもいいと思っている。 by Jamie Condliffe2016.12.19

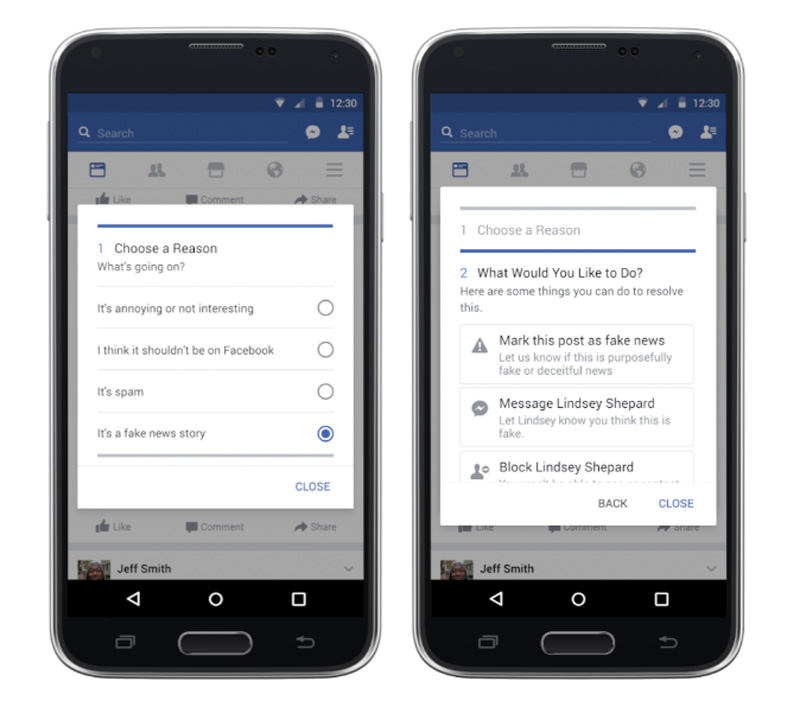

フェイスブックはユーザーが、本物とねつ造ニュースを区別するための新たな提案を発表した。新ツールによってフェイスブックは、真実の裁定者のように振る舞う必要性を見事にかわして見せた。

ソーシャルネットワーク最大手のフェイスブックは、サイト上のコンテンツに関する指標(投稿記事がどんな頻度で消されているか、投稿記事へのコメントが真実性に対しての論争を含んでいるか)をもとに、ねつ造記事を取り下げる。疑惑のある記事は事実確認団体のスノープスやポリティファクト、ABC ニュース、FactCheck.orgに提供される解析用ダッシュボードで判断される。もし、ひとつの記事に2つ以上の団体が事実かどうかに同意しない場合、ユーザーには「第三者の事実確認で論争中」と表示される。

この措置により、フェイスブックはニュース記事が本物かどうかを鑑別する、面倒そのものの行為から免れる。マーク・ザッカーバーグCEOは実際、フェイスブック自体には真実か真実でないかの決定を下させたくないと明らかにしている。ザッカーバーグCEOは、もっと多くの施策実施を約束してはいるが、同時に問題は「技術的にも哲学的にも複雑だ」とも述べている。

ただし、フェイスブックは全てのプロセスから手を引いたわけではない。まず、真実は何かを追求する人々が「信頼できない」とフラグを立てた記事は、ニュースフィードに表示されなくなる。一方で、 フェイスブックの社員はどの投稿が個人的で、どの投稿は事実の提供を趣旨としているのかを仕分ける。フェイスブックは、社員がコンテンツを審査しないというが、(内容が事実かどうかは問われない)個人的な書き込みとニュースをきっちりと仕分けるのは簡単なのか、という問題は残る。

簡単にできるかどうかに関わらず、米国民にはその種のツールが必要だろう。選挙の際に起こったねつ造ニュース関連の騒動後に実施されたピュー・リサーチセンターの調査では、米国の成人の64%がねつ造されたニュース記事が現在起きている混乱を招いたと考えている。また、なんと23%はねつ造ニュースをシェアしたという。

次回の同様の調査で、この数字が現象するように願おう。

(関連記事:Facebook, Pew Research Center, “フェイスブックで流通した虚偽ニュースはトランプ当選に貢献したか?,” “フェイスブック、保守派への配慮でねつ造ニュースの選別を自粛?,” “ねつ造ニュースは放置でも、フェイスブックが中国向けに検閲ツールを提供した理由”)

- 人気の記事ランキング

-

- What comes next for AI copyright lawsuits? AI著作権訴訟でメタとアンソロピックが初勝利、今後の展開は?

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #33 バイブコーディングって何だ? 7/30イベント開催のお知らせ

- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ

- Why the US and Europe could lose the race for fusion energy 核融合でも中国が優位に、西側に残された3つの勝機

- Namibia wants to build the world’s first hydrogen economy 砂漠の国・ナミビア、 世界初「水素立国」への夢

- Don’t let hype about AI agents get ahead of reality 期待先行のAIエージェント、誇大宣伝で「バブル崩壊」のリスク

- ジェイミー コンドリフ [Jamie Condliffe]米国版 ニュース・解説担当副編集長

- MIT Technology Reviewのニュース・解説担当副編集長。ロンドンを拠点に、日刊ニュースレター「ザ・ダウンロード」を米国版編集部がある米国ボストンが朝を迎える前に用意するのが仕事です。前職はニューサイエンティスト誌とGizmodoでした。オックスフォード大学で学んだ工学博士です。