ブラックホールの合体を光で初観測か、カリフォルニア工科大

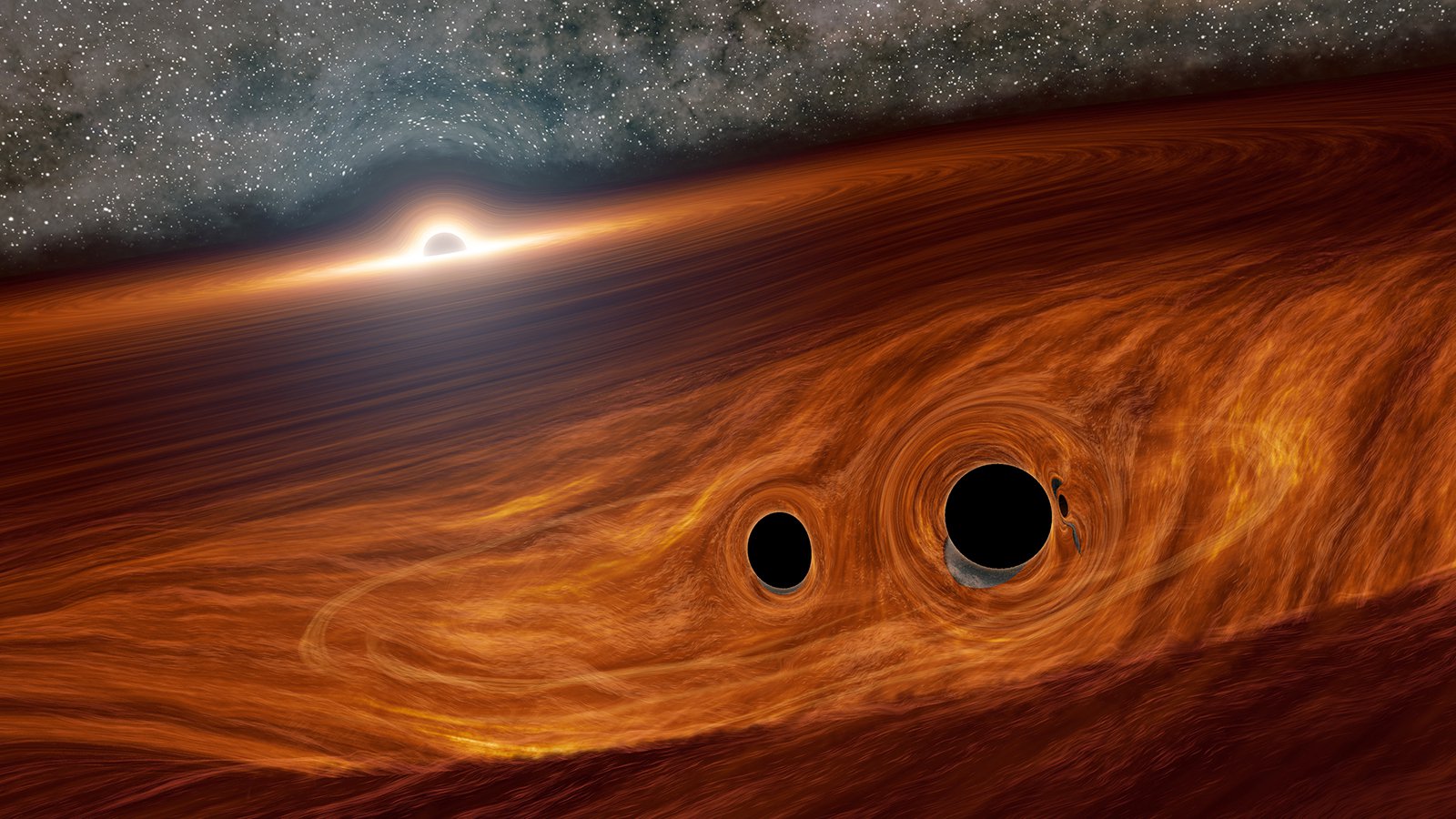

2つのブラックホールの合体を光学的に観測したとする初めての事例が発表された。天文学者たちは、合体したブラックホールが付近にあった超大質量ブラックホールを取り巻く降着円盤のガスを加熱することにより、光を発しているとしている。 by Neel V. Patel2020.06.30

カリフォルニア工科大学(Caltech)の天文学者らが、2つのブラックホールの衝突を観測したと報告した。通常、そのようなイベントは目に見えないが、今回は近くにあったさらに巨大なブラックホールが、2つのブラックホールが衝突した際にそれらを照らし出す役割を果たした。フィジカル・レビュー・レター(Physical Review Letters)誌に発表されたこの発見は、確認がとれれば、ブラックホールの合体を光学的に観測した初めてのものとなる。

2019年5月に初めて検出され、S190521gと名付けられたこの合体は、約40億光年彼方で、J124942.3+344929と呼ばれる超大質量ブラックホールの近くで起こった。J124942.3+344929は太陽の1億倍の質量を持ち、直径は太陽を周回する地球の軌道とほぼ同じだ。

2つの小さなブラックホールは、それぞれが太陽の約150倍の質量で、超大質量ブラックホールの降着円盤に偶然巻き込まれた。降着円盤は、ブラックホール周囲のイベントホライズン(事象の地平線)へ向かってゆっくりと吸い寄せられていく星々やガス、塵の渦巻きである。事象の地平線を越えると、光さえも抜け出すことはできない。

2つの小さなブラックホールが衝突したとき、その衝撃により、合体したブラックホールは降着円盤から時速約70万キロメートルで投げ出されたと研究者らは算出している。宇宙空間を猛スピードで進む際、合体したブラックホールは降着円盤内の周囲のガスを加熱し、太陽の1兆倍も明るい光を発生させた。

天文学者はどのように超大質量ブラックホール(J124942.3+344929)と、2つのブラックホールの合体(S190521g)を結びつけたのだろうか。他の多くのブラックホールの合体と同様に、S190521gは時空に重力波を発生させ、その重力波は地球上で重力波観測所のライゴ(LIGO:Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory)によって検出された。重力波が観測されると、自動アラートが世界中の望遠鏡に送信され、合体と同時に起こった可能性のある夜空のイベントを光学的に観測できるかどうかが確認された。約34日後、カリフォルニア州のツヴィッキー・トランジェント・ファシリティ(ZTF:Zwicky Transient Facility)が、ブラックホールの合体によって生じた光を発見し、激しく加熱された軌跡がJ124942.3+344929まで辿られた。

ブラックホールは本来見ることはできないが、これらの新しい観測結果は、ブラックホールが加熱する周囲の物質を観測することで実際に視覚化できることを示している。「イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)」プロジェクトが2019年に発表し、今や有名となった超大質量ブラックホールの画像を撮影した方法とそれほど違いはない。EHTの画像も正確には、ブラックホール自体のものではなく、事象の地平線に隣接するガスや塵が輝いているものだ。

降着円盤内のブラックホールの合体を子細に観測する方法を確立できれば、物質がブラックホールとどう作用し合うのか、事前に合体を予測できるのかといった疑問に答えられるかもしれない。カリフォルニア工科大学のチームは、これらのブラックホールは過去の合体から続く長い連鎖の結果であり、S190521gは単に最新のものだったという可能性もあり得ると考えている。

今回の観測結果にはまだ、確認作業が必要だ。天文学者らは今後、合体とJ124942.3+344929に関連するフレア(閃光)が間違いなく結びついているのかどうかを調べるため、S190521gをより詳細に分析する予定だ。

- 人気の記事ランキング

-

- Why Chinese manufacturers are going viral on TikTok 「ほぼエルメス」を工場直送 中国の下請け企業が ティックトックで反旗

- A long-abandoned US nuclear technology is making a comeback in China 中国でトリウム原子炉が稼働、見直される過去のアイデア

- Here’s why we need to start thinking of AI as “normal” AIは「普通」の技術、プリンストン大のつまらない提言の背景

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- ニール・V・パテル [Neel V. Patel]米国版 宇宙担当記者

- MITテクノロジーレビューの宇宙担当記者。地球外で起こっているすべてのことを扱うニュースレター「ジ・エアロック(The Airlock)」の執筆も担当している。MITテクノロジーレビュー入社前は、フリーランスの科学技術ジャーナリストとして、ポピュラー・サイエンス(Popular Science)、デイリー・ビースト(The Daily Beast)、スレート(Slate)、ワイアード(Wired)、ヴァージ(the Verge)などに寄稿。独立前は、インバース(Inverse)の准編集者として、宇宙報道の強化をリードした。