読者からの質問:人類が木星を訪れる日はやってきますか?

木星のような太陽系内の巨大ガス惑星の表面近くまで有人宇宙船で接近し、人間が直接探査できるようになる日は来るのだろうか。 by Neel V. Patel2020.07.11

宇宙に関するニュースレター「 ジ・エアロック(The Airlock) 」には毎週、担当の ニール・V・パテル記者に読者からの質問が届きます。今週の質問は、「人類は木星に行けるのか?」です。

読者からの質問

「小惑星帯を越えて、木星のような巨大ガス惑星の大気圏ぎりぎり近くで人間が探査活動をできるようになる可能性はありますか? 可能ならどのようなものになりますか」(サラより)

ニール記者の回答

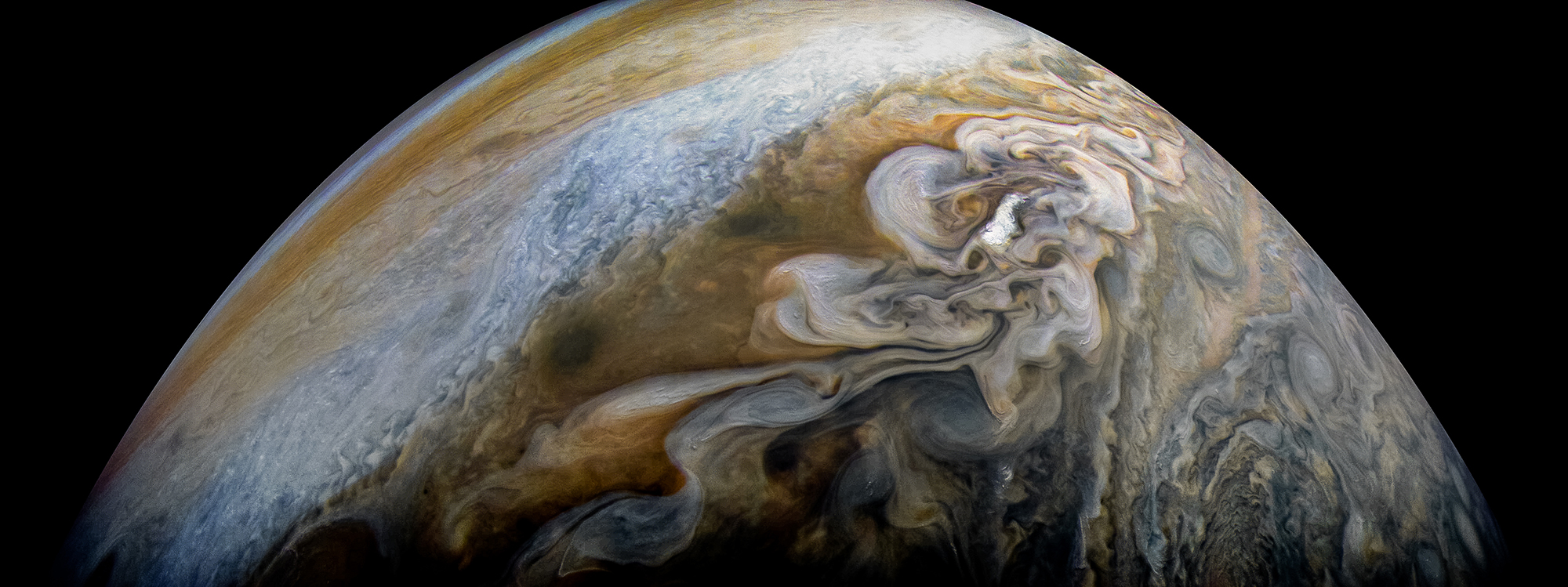

他の巨大ガス惑星と同じく、木星には岩石からなる地面はありません。しかし、真空の宇宙空間を流れる巨大な雲というわけではありません。木星は主にヘリウムと水素から成り、大気圏の外側の層から内側に向かうほど、ガスは濃くなり、圧力は極度に高くなり、温度は急速に上がります。1995年に、米国航空宇宙局(NASA)の探査機「ガリレオ(Galileo)」のミッションで、木星の大気圏に無人探査機が送られました。探査機は、深度約120キロメートルの地点で分解しました。この地点の気圧は、地球上の100倍以上高くなります。木星の最奥部の層は約2万1000キロメートルの深さになり、気圧は地球上の海抜ゼロ地点の200万倍の強さで、温度は太陽の表面より高くなります。

したがって、人間が木星の深部に入り込んでいくことはできません。しかし、木星の集会軌道を回るだけなら安全で、軌道上に宇宙ステーションを設置できるかもしれないと思われるかもしれません。

実は木星には、もう1つ別の大問題があります。それは放射です。太陽系で最大の惑星である木星は、最も強力な磁気圏を有する惑星でもあります。この磁場によって、近くに存在する粒子が電荷を帯びて極限の速度にまで加速し、宇宙船の電子機器を一瞬のうちに丸焦げにできるほどのスピードに達します。宇宙飛行に関わる技術者たちは、この放射に晒される時間を減らせるような軌道を発見し、宇宙船の設計を考案しなければなりません。NASAは、3つの羽が並んで回転し続ける探査機「ジュノー(Juno)」でこの問題を解決しましたが、人間が搭乗する宇宙船に使用できるデザインになるようには思えません。

有人の宇宙船が安全に木星の軌道を回るか、木星を通り過ぎるためには、木星から相当の距離を保つ必要があるでしょう。

太陽系に存在する巨大ガス惑星がすべてこのようなわけではありませんが、それぞれにさまざまな問題がついて回るため、人間が近距離で訪れることは難しいでしょう。例えば、海王星は太陽系で風が最も強く、時速約1800キロメートルに達します。海王星と天王星は共に、メタンやアンモニアなど、ヘリウムと水素よりも重い元素と化合物を持つ「巨大氷惑星」です。これらの物質は一層密度が高く、宇宙船が早く損傷するため、大気圏に突入するのがさらに難しくなる可能性があります。土星が有する磁場は木星の地場よりは小さいですが、それでも地球よりも578倍も強力なため、放射は依然として取り組まなければならない大きな問題となります。

このような要素から宇宙飛行士を保護する素材を使って宇宙船を製造する方法が見つかるまでの当面の間は、巨大ガス惑星に近づいて探査をするにはロボットによる無人探査機を使わざるを得ないでしょう。

- 人気の記事ランキング

-

- Why Chinese manufacturers are going viral on TikTok 「ほぼエルメス」を工場直送 中国の下請け企業が ティックトックで反旗

- A long-abandoned US nuclear technology is making a comeback in China 中国でトリウム原子炉が稼働、見直される過去のアイデア

- Here’s why we need to start thinking of AI as “normal” AIは「普通」の技術、プリンストン大のつまらない提言の背景

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- ニール・V・パテル [Neel V. Patel]米国版 宇宙担当記者

- MITテクノロジーレビューの宇宙担当記者。地球外で起こっているすべてのことを扱うニュースレター「ジ・エアロック(The Airlock)」の執筆も担当している。MITテクノロジーレビュー入社前は、フリーランスの科学技術ジャーナリストとして、ポピュラー・サイエンス(Popular Science)、デイリー・ビースト(The Daily Beast)、スレート(Slate)、ワイアード(Wired)、ヴァージ(the Verge)などに寄稿。独立前は、インバース(Inverse)の准編集者として、宇宙報道の強化をリードした。