見知らぬ人を悼む人々——パンデミックで変わる「死」の受け止め方

新型コロナウイルスのパンデミックは、死者との向き合い方も変えつつある。リモート葬儀に加え、ネット上では見知らぬ死者を追悼する動きも広がっている。 by Tanya Basu2020.12.14

クレア・レズバは3月下旬、ディードレ・ウィルクスの悲劇的な死について知った。マンモグラフィ技師だったウィルクスは42歳。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によって、自宅で人知れず死亡していた。ウィルクスの遺体のそばには、4歳の子どもの姿もあった。

バージニア州リッチモンドに住む医師のレズバはこの話に動揺した。「心に響きました。ウィルクスは私と同じくらいの年齢でしたから」。ウィルクスの死は、家族のもとへ新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)を持ち帰ることに対してレズバ医師が抱いている、不安と恐怖を増長させるものでもあった。

レズバ医師は反応した。追悼プロジェクトという形で行動を起こしたのだ。レズバ医師は、時間を見つけては、医療従事者が亡くなったという知らせを探した。4月中旬までに150件の情報を収集し、自身のツイッター・アカウントに死亡記事としてツイートし始めた。レズバ医師は、「COVID-19で亡くなった米国の医療従事者(US HCWs Lost to Covid19)」というリスト作成が「自分の使命になりました」と話す。そして、リストは日に日に長くなっている。

https://twitter.com/CTZebra/status/1327602432499658752

https://twitter.com/CTZebra/status/1326322498833616898

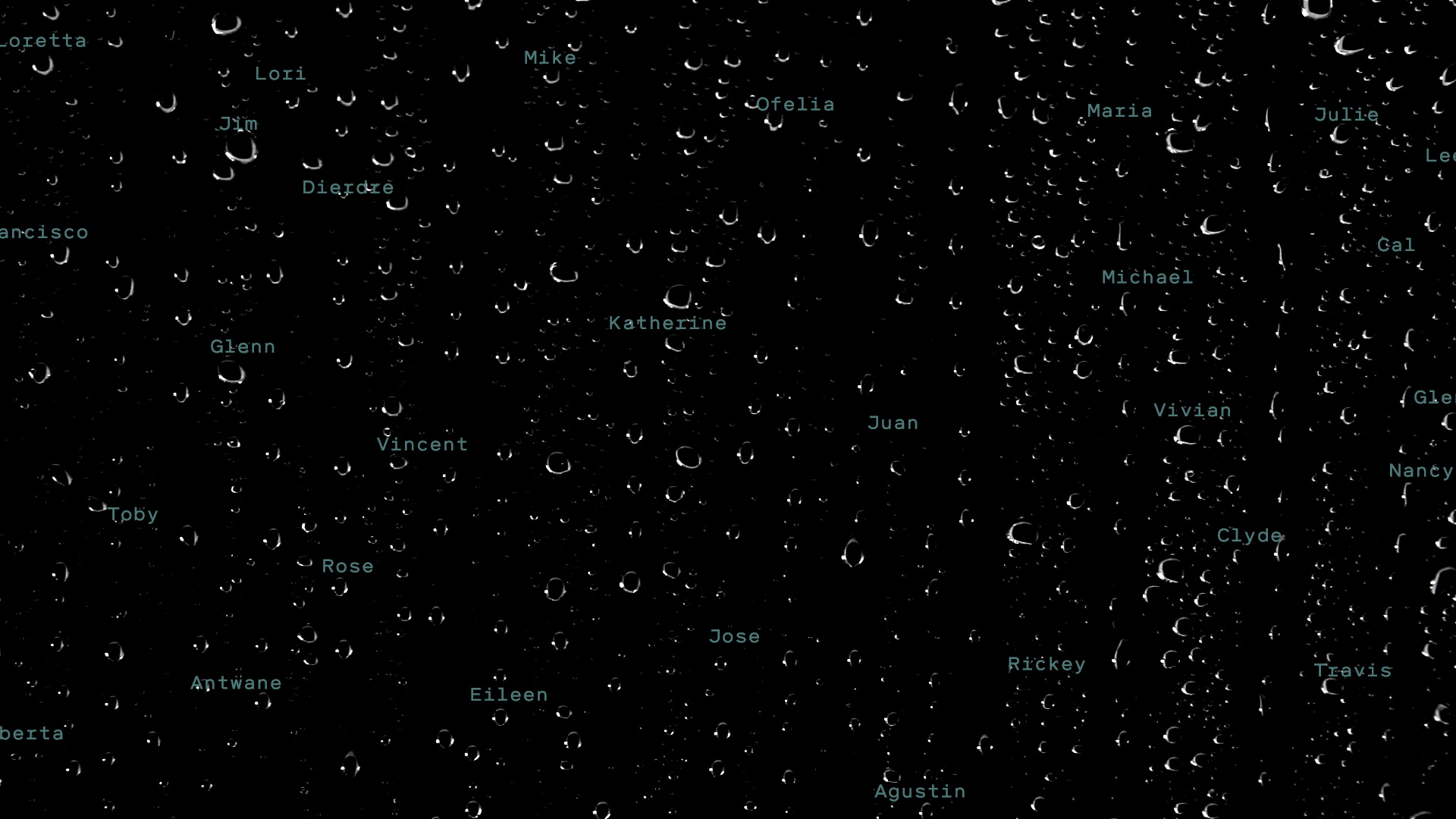

レズバ医師のツイッター・アカウントは、新型コロナウイルス感染症の犠牲者を忘れないための、ネット上での新たな取り組みの1つに過ぎない。例えば、コビッド・メモリアル(Covid.memorial)は、亡くなった人々の人生について知ることができるバーチャル・スクラップブックだ。新型コロナで亡くなった米国の囚人を記載したあるグーグル・ドキュメントは、その犠牲者の数の多さと認知の低さをあらわにしている。あるいは、米国のフィリピン人医療従事者を追悼するために作られた別のカタログも存在する。

前出のグーグル・ドキュメントは米国自由人権教会がスポンサーとなっているものの、こうしたプロジェクトのほとんどは、見ず知らずの死者に敬意を表する一般のインターネット・ユーザーが独自に調査し、まとめたものだ。

大勢の人々が亡くなったこの年に、死者のことをよく知る方法を見つけたいと思うのは、理解に難くない。新型コロナの感染者はしばしば、1人で死を迎えることになる。ソーシャル・ディスタンスの観点から、死に際を見守り悲しみを受け止めるという通常の見送り方はできない。 パンデミックと死者数の増加がニュースの大半を占める中、感染を避けるために人々は孤立を余儀なくされ、無力感を感じている。 …

- 人気の記事ランキング

-

- Why Chinese manufacturers are going viral on TikTok 「ほぼエルメス」を工場直送 中国の下請け企業が ティックトックで反旗

- A long-abandoned US nuclear technology is making a comeback in China 中国でトリウム原子炉が稼働、見直される過去のアイデア

- Here’s why we need to start thinking of AI as “normal” AIは「普通」の技術、プリンストン大のつまらない提言の背景

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声