白鳥座X-1ブラックホール、従来推定よりはるかに巨大だった

57年前に発見された「白鳥座X-1」のブラックホールの質量がこれまでの推定より50%も大きいことが、超長基線電波干渉計(VLBA)の新たな観測結果から分かった。天文学者は、恒星の進化やブラックホールの挙動について再考する必要に迫られるかもしれない。 by Neel V. Patel2021.02.23

アインシュタインは1916年に一般相対性理論を発表した際、初めてブラックホールの存在を予言し、重力がいかにして時空を形成するのかについて説明した。だが、天文学者が、6070光年ほど離れた白鳥座に存在するブラックホールを実際に見つけたのは1964年のことだった。宇宙空間に打ち上げられたガイガーカウンターによって、「白鳥座X-1」と呼ばれる領域から放出される宇宙X線が検出されたのだ(今では宇宙線がブラックホールから放出されていることは知られているが、当時はその正体について科学者の間で意見が割れていた。スティーブン・ホーキングが物理学者のキップ・ソーンに対し、宇宙線の起源はブラックホールではないと断言したのは有名な話だ。だがホーキングはその後、1990年に自分の間違いを認めた)。

それから57年後の現在、白鳥座X-1のブラックホールが当初の想定よりもかなり巨大であるという発見が科学界にもたらされた。ブラックホールの形成や進化について再考を迫る成果である。今回の発見は地球上にある観測施設から得られた。

「今回の成果はある程度、偶然の産物でした」。サイエンス誌に掲載された今回の論文の筆頭著者であり、オーストラリアのカーティン大学の電波天文学研究国際センター(International Centre for Radio Astronomy Research)に勤務するジェイムズ・ミラー=ジョーンズ教授はそう語る。「当初は距離やブラックホールの質量の再計測する予定はありませんでした。しかしデータを分析してみたところ、その最大の可能性に気づいたのです」

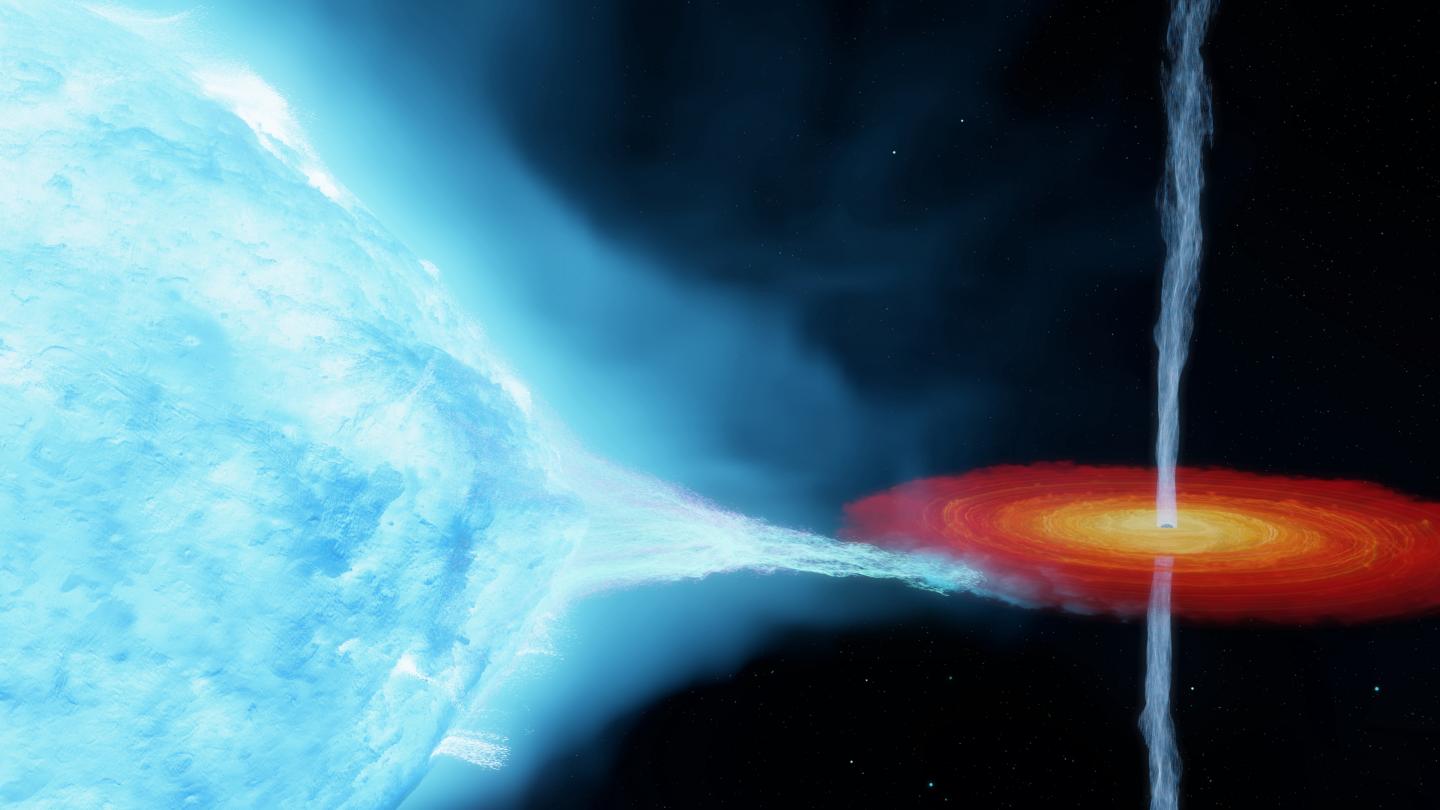

ブラックホールはあまりにも巨大な物体であるため、通常の物質は言うに及ばず、光でさえもその引力から逃れることはできないとされている。だが不可解なことに、放射線やイオン化物質を宇宙空間に時折放出することがある。そこでミラー=ジョーンズ教授のチームは、物質がブラックホールに吸い込まれたり、放出されたりする仕組みを調べるために白鳥座X-1 をよく観察してみることにした。

チームは、超長基線電波干渉計(VLBA:Very Long Baseline Array。ハワイからバージン諸島に至るまで、北米にある10台の電波望遠鏡を連携させたネットワーク)を使用して、ブラックホールを6日間観測した。VLBAは、月面にある10cmの物体を見分けられるほどの分解能を持っている。その手法は、イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)が ブラックホールの写真を初めて撮影した際に用いたのと同じものである。

研究チームは、電波と温度を使用した測定を組み合わせることで、白鳥座X-1 のブラックホールと超巨星HDE 226868(互いに相手の周囲の軌道を周回している)の正確な軌道をモデル化した。2つの物体の軌道を知ることで、チームはそれらの質量を推定できた。その結果、今回のブラックホールは21太陽質量となり、かつての想定よりも50%近く大きかった。

ブラックホールの質量はいくつかの要素に依存する。とりわけに、崩壊してブラックホールに姿を変える星の大きさや、恒星風という形で失われる質量の割合が鍵を握っている。温度が高くて明るい星は、質量が大きくなり、より揮発性の高い恒星風を放出する傾向がある。したがって星が巨大であるほど、崩壊の前や最中に恒星風によって質量を失いやすくなり、結果としてブラックホールは軽くなる。

だが一般的に、星の元の大きさに関係なく、銀河系の恒星風はブラックホールの質量を15太陽質量未満に抑える程度に強力であると考えられている。今回の発見はそうした推定を覆すものだ。

「基準を大きく超えるブラックホールが発見されたことで、最大級の星が一生のうちに恒星風によって失う質量の大きさに関するモデルを修正しなくてはならなくなりました」とミラー=ジョーンズ教授は言う。銀河系を流れる恒星風がこれまでの想定よりも弱いか、星が別の仕組みで大量の質量を失っている可能性がある。もしくは、ブラックホールの挙動が私たちの想定以上に不安定なのかもしれない。

研究チームは、白鳥座X-1をさらに観測してより多くのデータを収集する予定だ。オーストラリアや南アフリカで稼働することになっている電波望遠鏡「スクエア・キロメートル・アレイ(Square Kilometer Array)」などの他の手段によって、今回のブラックホールやその付近のブラックホールのより詳細な姿が浮かび上がってくるかもしれない。銀河系には1000万個から10億個のブラックホールが存在する可能性があり、そのうち少なくともさらに数個を調べるだけでも、こうした謎の解明に役立つ可能性がある。

- 人気の記事ランキング

-

- Namibia wants to build the world’s first hydrogen economy 砂漠の国・ナミビア、 世界初「水素立国」への夢

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #33 バイブコーディングって何だ? 7/30イベント開催のお知らせ

- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ

- Google’s new AI will help researchers understand how our genes work グーグルが「アルファゲノム」、遺伝子変異の影響を包括的に予測

- It’s pretty easy to get DeepSeek to talk dirty 「お堅い」Claude、性的会話に応じやすいAIモデルは?

- See stunning first images from the Vera C. Rubin Observatory ルービン天文台が初画像を公開、宇宙観測を変える「10年の夜明け」

- ニール・V・パテル [Neel V. Patel]米国版 宇宙担当記者

- MITテクノロジーレビューの宇宙担当記者。地球外で起こっているすべてのことを扱うニュースレター「ジ・エアロック(The Airlock)」の執筆も担当している。MITテクノロジーレビュー入社前は、フリーランスの科学技術ジャーナリストとして、ポピュラー・サイエンス(Popular Science)、デイリー・ビースト(The Daily Beast)、スレート(Slate)、ワイアード(Wired)、ヴァージ(the Verge)などに寄稿。独立前は、インバース(Inverse)の准編集者として、宇宙報道の強化をリードした。