NASA、太陽光発電の電気推進を深宇宙探査ミッションへ適用へ

NASAは2022年8月、太陽光発電で得られた電力を用いて推進する深宇宙探査機「サイキ」を打ち上げる予定だ。宇宙探査と商業用宇宙飛行の両方で、燃料効率を高めた探査機を使用する新しい時代の幕開けとなる可能性がある。 by Tatyana Woodall2021.11.28

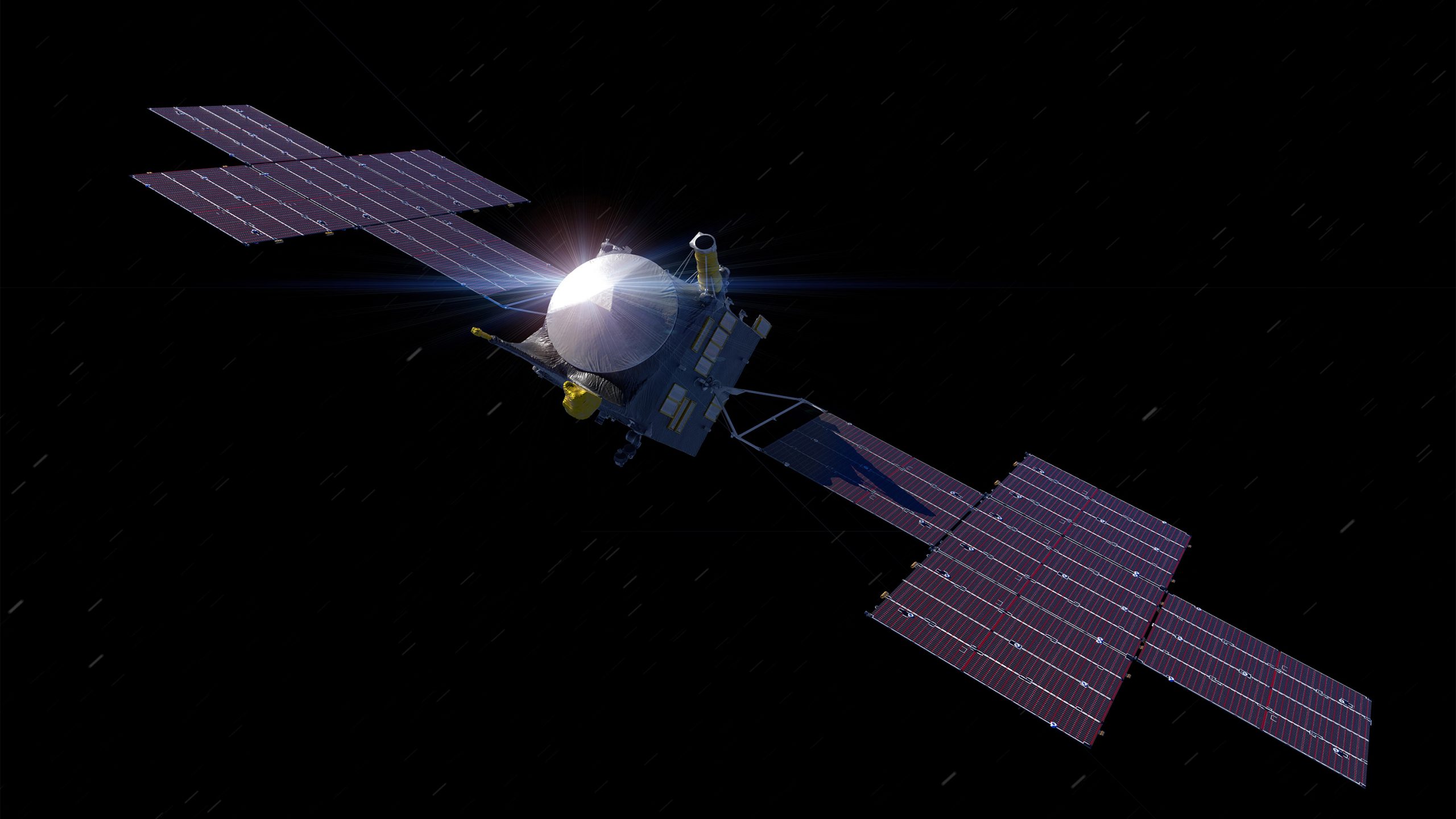

2022年8月、米国航空宇宙局(NASA)の探査機「サイキ(Psyche)」が、巨大な金属でできた小惑星「プシケ(Psycheのラテン語読み。「16 Psyche」と表記する)」の探査に出発する。惑星がどのようにして形成されるかに関して、科学者の理解を深めることが目的だ。 しかし、サイキがプシケに到達するために使う方法は、NASAの通常のミッションとは異なるものになる。

「ドーン(Dawn)」や「ディープスペース1号(Deep space 1)」などの過去のミッションで使用された技術に基づき、太陽光発電を利用して「サイキ」を深宇宙へと送り込むのだ。 サイキのミッションが成功すれば、宇宙探査と商業用宇宙飛行の両方で、燃料効率を高めた探査機を使用する新しい時代の幕開けとなる可能性がある。

従来の宇宙船は電気ではなく、液体燃料の組み合わせによる化学反応を利用して航行していた。 サイキは、2つの巨大な太陽電池を使って太陽エネルギーを電気に変換し、4つのイオン・スラスター(推進システム)を動かす。タンクに入れられたキセノンガス(車のヘッドライトに使われているのと同種のもの)を、電気を使ってキセノン・イオンに変えて、サイキに搭載された4つのスラスターで噴射するのだ。この仕組みによってサイキは、地球から24億キロ以上離れた火星と木星の間を周回するプシケに向かってゆるやかに進んでいくことになる。

「ルーシー(Lucy)」などのように、太陽エネルギーを利用して搭載機器を作動させる探査機は、これまでにもあった。だが、サイキは、NASAの深宇宙ミッションでは初めて、搭載機器の作動と推進の両方に太陽エネルギーを利用する探査機とになる。

マサチューセッツ工科大学(MIT)宇宙推進工学研究室(Space Propulsion Laboratory)の室長を務めるパウロ・ロザノ教授は、「サイキは宇宙探査が太陽エネルギーによる動力を、より一層利用するための基盤となるかもしれません」と話す。いずれはこの技術によって、複数の天体をより長期間にわたって調査できるようになったり、地球周回軌道外の有人ミッションのコストを下げつつ実現可能性を高められるようになったりするかもしれない。

「これまでになかった方法での宇宙探査と商業化の可能性が実際に広がります」。

太陽光発電で推進力を得る宇宙船では、化学反応によって推進する宇宙船に比べて、必要となる推進燃料が少なくてすむ。そのため、貨物や科学機器、そして将来的には宇宙飛行士のために確保できるスペースを大きくできる。アクシオン・システムズ(Accion Systems)は、「キューブサット(Cubesat)」や大型の衛星、その他の宇宙船用のより効率的なイオン・スラスターを開発している。

太陽エネルギーを利用する推進技術は、地球を周回する人工衛星ではすでに一般的になっている。だが、これまでは、化学反応で推進力を得るエンジンに代わるほど強力ではなかったため、深宇宙に向かう宇宙船ではあまり使用されていなかった。 太陽光発電で得られる電気を使った推進技術の進歩は、この状況を変えようとしている。

サイキで使われている技術は、太陽光発電とイオン・スラスタを使用したドーン探査機で最初の大きなテストが実施された。ドーンは最終的に、当初のミッション終了予定から3年後の2018年に、準惑星「ケレス(Ceres)」を周回中に通信が途絶した(機体は周回軌道に今後何十年も留まり続けるだろう)。イオン・スラスターは燃料を使い尽くすことなく何年も運用可能だが、従来の推進力に比べて得られる力は相対的に低い。

サイキのイオン・スラスターは、従来のタイプのイオン・スラスタの3倍の推力を生み出せる。サイキは打ち上げから約1年後には、火星の引力を利用したスイングバイによって軌道を変え、最終的に2026年にプシケに到達する予定だ。

到着後は、2年弱をかけてプシケを周回する。 サイキのミッションは、プシケの鉄でできたコアを調べ、地球の高圧状態のコアで発見されたのと同じ元素が含まれているかどうかを明らかにすることだ。これによって研究者たちは、惑星がどのようにして形成されるのかに関して理解を深めることができる。

地球のコアを直接見ることはできないが、サイキは、フィルターと2台のカメラを搭載したマルチスペクトル撮像装置と呼ばれる機器を使って、プシケから高解像度の地質・組成・地形データを取得する。プシケのコアが小さな岩石質の惑星のコアと似ていることがわかれば、科学者たちは両者の起源が類似したものかどうかを判断することができる。小惑星であるプシケは、形成し損ねた惑星のコアであると考えられているため、間近で見ることで、内部太陽系の形成について詳細がわかる可能性がある。

プシケは2017年に、太陽系周辺の目標を低コストで探査するNASAによる一連のミッション「ディスカバリー計画(Discovery Program)」の2つのミッションの1つとして選ばれた。アリゾナ州立大学などが中心となって取り組んだサイキには、深宇宙に確実に到達できるよう約4億5000万ドルの開発上限額が設定された。しかし、宇宙船が太陽から遠く離れれば離れるほど、太陽電池が太陽光を吸収してイオンスラスターに電力を供給することが困難になる。そのため、サイキは火星を過ぎたら速度を落とさなければならなくなるだろう。

さらに遠くへと進むためには、NASAも開発を進めている核熱推進の技術に頼る必要があるかもしれない。

2022年12月12日10時00分更新:記事公開当初、タイトルを「NASA、太陽光発電で推進する初の深宇宙探査機を打ち上げへ」としてましたが、太陽光発電で推進する深宇宙探査機は初ではなく、事実ではありませんでした。訂正するとともに、お詫びいたします。

- 人気の記事ランキング

-

- Why Chinese manufacturers are going viral on TikTok 「ほぼエルメス」を工場直送 中国の下請け企業が ティックトックで反旗

- A long-abandoned US nuclear technology is making a comeback in China 中国でトリウム原子炉が稼働、見直される過去のアイデア

- Here’s why we need to start thinking of AI as “normal” AIは「普通」の技術、プリンストン大のつまらない提言の背景

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- タチアナ・ウッドオール [Tatyana Woodall]米国版 新進ジャーナリスト・フェロー

- MITテクノロジーレビューの新進ジャーナリスト・フェローとして、宇宙、生命工学、AI分野の取材を担当。MITテクノロジーレビューに参加する以前は、ニューヨーク・タイムズ学生ジャーナリズム研究所での執筆、WOSU-NPRでのラジオ番組制作などを経験。大学新聞の編集長として、スポーツ文化からメンタルヘルスまで幅広く取材した。