主張:ハイテク一辺倒の「スマートシティ」がつまらない理由

マーケティング戦略として生まれたハイテク一辺倒の「スマートシティ」は、都市の魅力を損なう。国連開発計画(UNDP)は、市民のニーズが原動力になると主張する。 by Calum Handforth2022.07.15

「スマートシティ」 という言葉は、大手ITベンダーのマーケティング戦略として生まれた。今では都市におけるテクノロジー活用、特に先端テクノロジーや新興テクノロジーを活用する都市の代名詞となっている。しかし都市は、5G、ビッグデータ、自動運転自動車、人工知能(AI)だけで作られるものではない。都市は、機会、繁栄、進歩の重要な原動力なのだ。また、戦争や危機によって避難してきた人々を支援し、世界のGDPの80%を生み出している。2050年までには世界人口の68%以上が都市に住み、その数は現在より25億人増えると予想されている。また、都市部の90%以上が沿岸部に位置しており、気候変動の最前線にある。

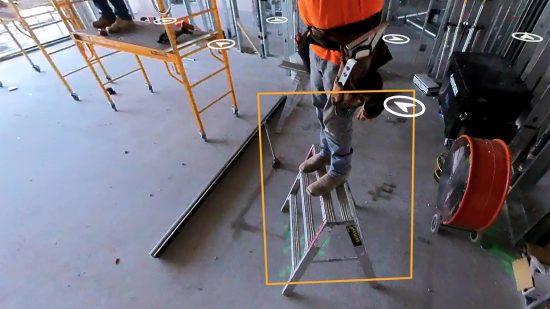

「スマートシティ」の構築に焦点を合わせると、都市がテクノロジーの実験場に変わってしまう危険性がある。人ではなく「ユーザー」について話し、居住者ではなく月次あるいは日次の「アクティブ」数について議論する。市民ではなく、ステークホルダーや(サービスの)加入者を重んじる。そうしたことで、都市改善の手法が商業的かつ限定的なアプローチになってしまう危険性もはらむ。すぐにリターンが得られる投資や、KPIに集約できる成果を重視してしまうのだ。

真にスマートな都市とは、生活と生計の曖昧さを認識し、「解決策」の導入だけにとどまらず、その成果が原動力となるものだ。都市は、そこに住む人々の才能、人間関係、そして所有感覚によって定義されるものであり、導入するテクノロジーによって定義されるものではない。

このような、より広義のスマートシティの概念は、都市におけるさまざまなイノベーションを内包している。シンガポールは、ドローン配送や実質現実(VR)モデリングなど、ハイテクを駆使した取り組みを進めており、スマートシティの一例と言えるだろう。その他にも、ブラジル南部の都市クリチバはバス高速輸送システムのパイオニアであり、ジンバブエの首都ハラレには1996年に設計されたパッシブ・クーリング(自然冷却)機能を備えたショッピングセンターがあり、中国には自然を基盤とした解決策で雨水や洪水をコントロールする「スポンジ都市」がある。

テクノロジーを活用するには、都市住民のニーズ、実態、願望を考慮し、慎重かつ総合的に適用する必要がある。グアテマラ市は、国連開発計画(UNDP)米国事務所チームと連携して、公園や照明な …

- 人気の記事ランキング

-

- It’s pretty easy to get DeepSeek to talk dirty 「お堅い」Claude、性的会話に応じやすいAIモデルは?

- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ

- Google’s new AI will help researchers understand how our genes work グーグルが「アルファゲノム」、遺伝子変異の影響を包括的に予測

- Namibia wants to build the world’s first hydrogen economy 砂漠の国・ナミビア、 世界初「水素立国」への夢

- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法