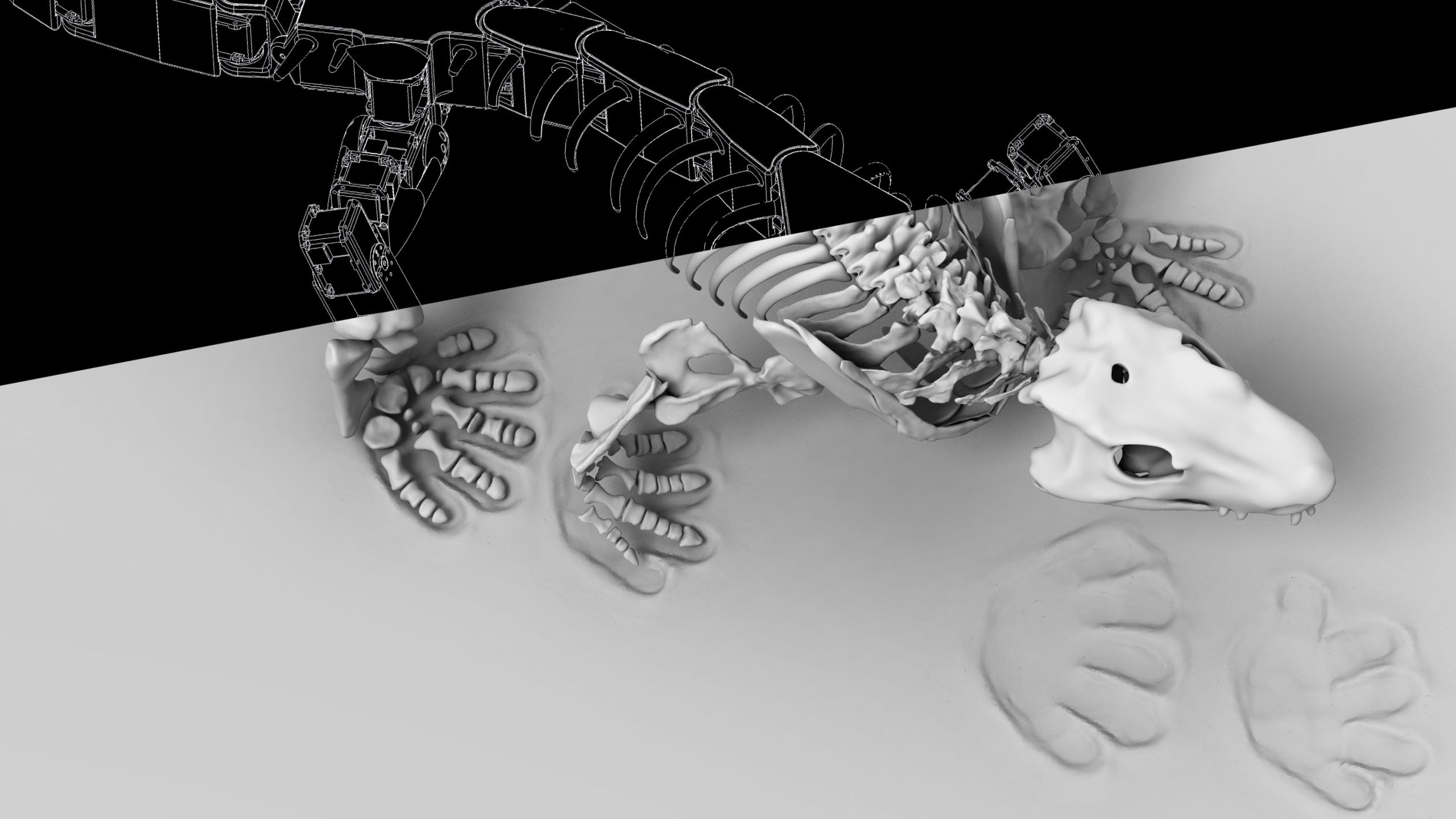

ロボットで蘇る太古の動き、

化石が語れない謎に挑む

古生物学に着想を得たロボット工学は、すでに絶滅してしまった太古の生物がどのように生活していたかを研究する新たな道を開拓している。古代生物の謎を解明すべく作られたロボットを4つ紹介しよう。 by Shi En Kim2025.02.17

- この記事の3つのポイント

-

- 古生物ロボット工学は絶滅動物の行動を研究する新たな手法である

- ロボットは複雑な環境下での動物の動きを観察するのに適している

- 最新技術により古生物ロボット学者は現実的なロボットを開発できるようになった

古生物学者は、進化の行き詰まりや化石記録が乏しいからといって、簡単にはめげない。ここ数年、学者らは時間を遡り、先史時代の動物を研究するための新たな手法を開発した。それは、これらの動物の実験用ロボット・モデルを構築することだ。生きた標本がない場合、のそのそ歩く、飛ぶ、泳ぐ、あるいは這うロボットは、絶滅した生物の行動を研究する上で、生きた標本に次ぐ最良の手段であると科学者たちは言う。生物の動きをより詳しく知ることで、その生物の生息域や食性など、生物の生活の側面を解明できる。

デジタル・モデルを使えば、すでに動物の生体力学を十分に予測できるが、起伏のある表面、不安定な地形、乱流など複雑な環境のモデリングは難しい。ロボットを使えば、科学者はただ座って、さまざまな環境下でのロボットの行動を観察できる。「シミュレーションのような細かいことを考えることなく、その性能を観察できます」と、ベルリンのフンボルト大学の進化生物学者ジョン・ニャカトゥラ教授は言う。

古生物学とロボット工学の融合は、科学者らが現代の動物に基づいてロボットを製作する、より確立された生物規範型ロボット工学(bio-inspired robotics)の分野にそのルーツがある。しかし、古生物ロボット工学の学者は、参考にできる生き物がないロボット・システムの設計という、さらなる複雑な問題に直面している。

彼らは、現代の近縁種や不完全な化石記録など、次善の選択肢から抽象化することで、この限界を克服しようとしている。正しい方向に進んでいることを確認するために、進化の系統樹上で共通の祖先から枝分かれした現生動物から一般的な特徴を導き出そうとする場合もある。あるいは、昔ながらの物理学に立ち返って、最もあり得そうな動物の動き方に目をつける場合もあるかもしれない。生物学は数百万年の間に変化しているかもしれないが、自然界の基本法則はそれほど変化していない。

現代の技術進歩により、古生物学に着想を得たロボット工学は黄金時代へ突入しつつある。コンピューター支援設計(CAD)や3Dプリンティングなどの最先端の製造技術により、研究者はプロトタイプを迅速に次々と作り出すことができる。新しい材料は、オートメーションの動作制御の可能性を広げる。また、3Dイメージング・テクノロジーの向上により、研究者はこれまでにないほど詳細に化石をデジタル化できるようになった。

こうした進歩により、古生物ロボット学者たちは、より現実的なロボットを開発できるようになった。それは、旧世代のロボットに見られるぎこちない動きとは対照的に、生きている動物らしい流れるような動きをより忠実に再現できるロボットである。現在、研究者は絶滅した動物を生き返らせる、あるいはそれに近い形でしか調査できないような行動に関する疑問の研究に迫りつつある。「これは、ロボット工学が科学に真に貢献できる分野であり、まだ十分に研究されていない分野であると私たちは考えています」。この分野に関するレビュー論文を執筆した英国ケンブリッジ大学のロボット工学者マイケル・イシダ博士は言う。

ここでは、太古の生物に光を当てているロボットの例を4つ紹介する。

オロボット

2010年代後半、ジョン・ニャカトゥラ教授は、オロバテス・パプスティ(Orobates pabsti)という絶滅した生物の歩行を研究していた。4本の肢を持つこの動物は、2億8000万年前に地球を歩き回っていたが、ほとんど謎に包まれている。なぜなら、この生物は哺乳類や爬虫類が発達する前の時代にまで遡り、実際にはこの2つの種類の最後の共通祖先と関係があるからだ。突破口が開けたのは、ニャカトゥラ教授が、現代の四肢動物、サンショウウオに着想を得てロボットを製作したロボット工学者と出会ったことだった。この関係は、多くの偶然の共同作業と同じように始まった。「ビールを飲みながら話したのが始まりでした」と、ニャカトゥラ教授は言う。チームは既存のロボット設計図を改良し、古生物学者が化石の解剖学的仕様をロボット工学者に提供して、それを基に構築した。研究者はこの発明品を「オロボット(OroBot)」と …

- 人気の記事ランキング

-

- It’s pretty easy to get DeepSeek to talk dirty 「お堅い」Claude、性的会話に応じやすいAIモデルは?

- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ

- Google’s new AI will help researchers understand how our genes work グーグルが「アルファゲノム」、遺伝子変異の影響を包括的に予測

- Tech billionaires are making a risky bet with humanity’s future マスク、アルトマン、ベゾス ——テックセレブたちが描く 未来への「危険な賭け」

- Why AI hardware needs to be open オープンAIが目指す「iPhoneの次」に期待すべきではない理由