浅川 純:研究から事業へ、「水」で衛星を動かす宇宙起業家の現在

ペールブルーの共同創業者兼代表取締役である浅川 純は、水を推進剤とする人工衛星用推進機を開発。複数の宇宙実証を成功させ、研究開発から事業化への転換を果たしている。 by Yasuhiro Hatabe2025.09.19

水を推進剤とした人工衛星用の小型推進機を開発する東京大学発のスタートアップ、ペールブルー(Pale Blue)。その共同創業者兼代表取締役である浅川 純は、2020年に「Innovators Under 35 Japan(35歳未満のイノベーター)」の1人に選ばれた。

従来の高圧・有毒な推進剤から脱却し、容易に入手できて安全・無毒で取り扱いやすい水を推進剤として利用することにより、圧倒的に低コストの小型推進機を実現した。

それから5年が経過した現在、ペールブルーは研究・開発フェーズを脱し、企業として新たなステージに立っている。

宇宙実証の成功が示す技術の確かさ

この転換を支えているのは、複数回にわたる宇宙実証の成功である。

2023年1月、ソニーグループの「STAR SPHERE(スタースフィア)」プロジェクトの超小型衛星に、ペールブルーの水蒸気式推進機(レジストジェット)が搭載され、宇宙空間での初作動に成功。2025年2月の運用終了直前まで、打ち上げから2年後にも推進機が問題なく作動した事実を「非常に大きな成果」だと浅川は強調する。

この成功に続き、宇宙ベンチャーのアークエッジ・スペースの衛星にもレジストジェットが搭載され、すべての目標を達成する「フルサクセス」を記録。韓国の延世大学からは、衛星間レーザー通信のための編隊飛行を目的とした6U(6ユニット。1Uは1辺が10cmの立方体)サイズのキューブサット2機への推進機提供を受注するなど、宇宙実証の実績を重ねるにつれ、国内外からの引き合いが増加している。

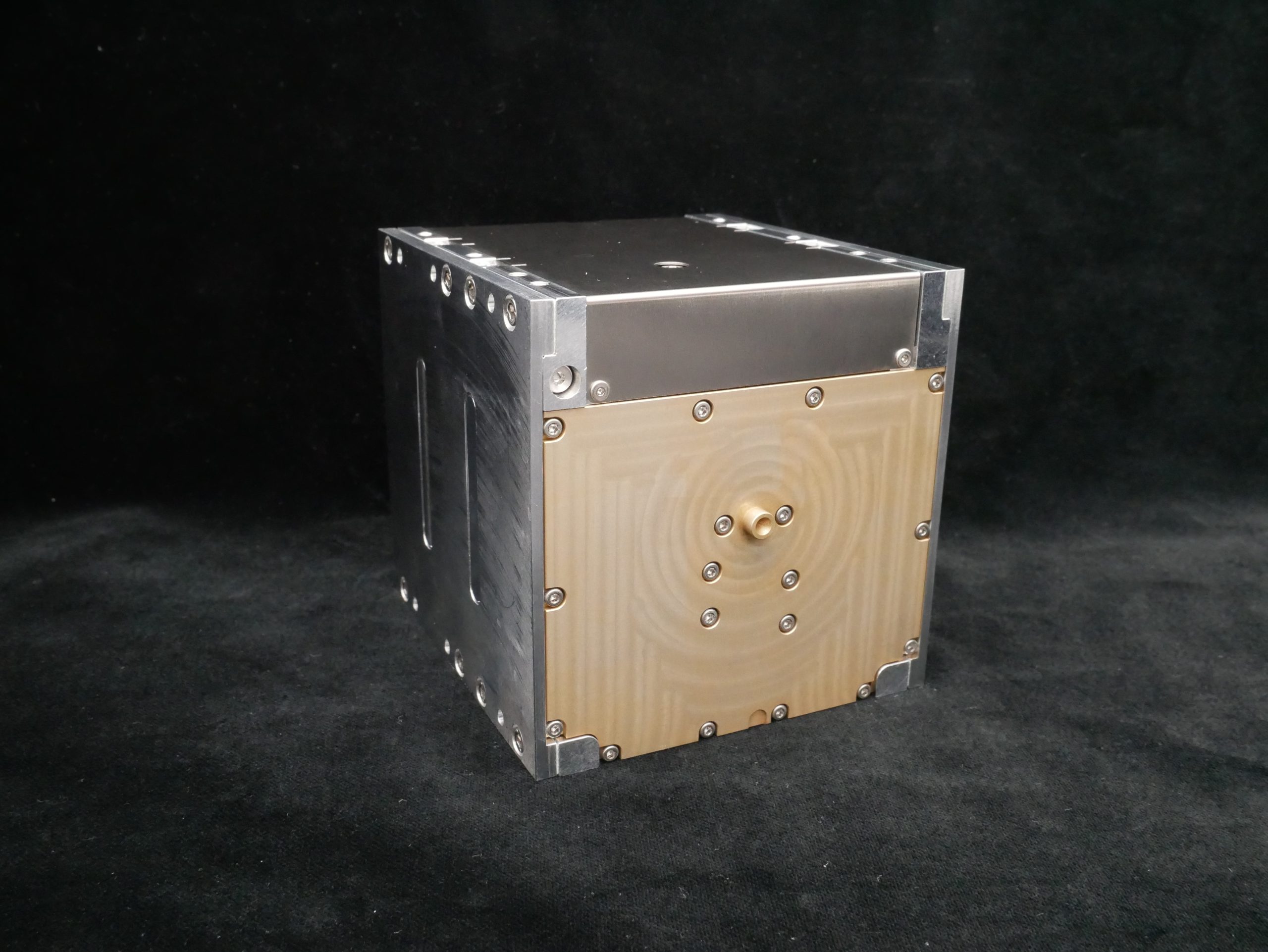

現在ペールブルーの製品ラインアップは、その動作原理によって3種類ある。創業当初から手がけてきた水蒸気を噴射するレジストジェット、水をプラズマ化して噴射するイオンエンジン、そしてより大きな衛星の推進に適したホールスラスターである。レジストジェットについてはすでに複数の宇宙実証を経て実用化段階に達しており、イオンエンジンについても2025年6月に改良版を打ち上げ、宇宙での作動に成功している。

研究者から起業家へ

浅川の宇宙への関心は、中学・高校時代の「なんとなくワクワクする」程度の興味から始まった。宇宙飛行士について調べる過程で航空宇宙工学科の存在を知り、東京大学に進学。もともと理学系よりもモノづくりに興味があったため、自然と工学の道を選んだという。

転機となったのは、小泉宏之准教授(のちのペールブルーの共同創業者の1人)の研究室への配属だった。研究だけでなく、実際のプロジェクトにも関わる機会に恵まれ、浅川は推進機の研究と並行して宇宙に飛ばすための推進機開発プロジェクトに参加した。

「研究の方は推進機の中の物理現象を解明することが中心ですが、実利用の観点では推進機の中の物理現象よりもいかに安定した推進力が出せるか、といった点が重要でした」。この経験を通じて、研究と実用化の間にあるギャップを痛感した浅川は、別のアプローチが必要だと考えるようになった。

折しも2013〜2015年は、国内外で宇宙関連のスタートアップが立ち上がり始めたころ。さまざまな宇宙ベンチャーの起業家たちとの交流を通じて起業を身近に感じるようになった浅川は、東京大学の講義「アントレプレナー道場」で起業について学び、事業計画を作成する過程で、初めて水推進機の事業化を検討した。「研究だけでは社会実装できない。事業化・実用化の道を選んでいる人は当時多くはいなかった。自分が貢献できるなら」という使命感が、起業への道筋を決定づけた。

宇宙産業の追い風と推進機への期待

この10年ほどで、宇宙産業を取り巻く環境は大きく変化し、急速な成長を続けている。特に、推進機への需要は2つの観点から高まっているという。

1つは、小型衛星を活用したサービス事業の本格化だ。「大量の小型衛星を軌道上に配置してサービスを提供するには、宇宙空間を自由に動き回って軌道を調整できる推進機が必要です」。

もう1つは、スペースデブリ(宇宙ゴミ)対策への関心の高まりである。使い終わった衛星の廃棄や衝突回避のための軌道変更には推進機が不可欠であり、近年の法規制の強化とともに需要が拡大している。

「人工衛星は一度打ち上げたら修理ができません。時間が経っても問題なく使えるのは重要な要素です」と浅川が語るように、ペールブルーが開発した推進機の長期間の宇宙環境での動作実績が評価を高めている。

創業の理念と課題に向き合う姿勢

「なぜペールブルーを立ち上げてこの事業をやろうと思ったのか。信頼性の高い推進機が今後、宇宙開発を進めていくために必要という最初の動機は、事業活動をする上での一番のモチベーションの源泉であるべきです」と浅川は語る。

スタートアップには「基本的に課題しかない」と笑いながらも、技術面から組織運営までさまざまな壁に対して真摯に向き合い続けることを大事にしている。特に製品開発においては、手のひらサイズの筐体に推進機の要素をすべて詰め込みながら性能も向上させるという「相反する要求」への挑戦を続けている。

現在の最大の課題は、3種類の製品ラインアップすべての事業化である。レジストジェットについては十分な宇宙実証を終え、生産体制を構築しつつある段階だが、イオンエンジンとホールスラスターについてはまだ開発と宇宙実証、そして安定した品質での生産体制構築が必要だという。

この課題に対応するため、2024年には茨城県つくば市に生産技術開発拠点の立ち上げを決定した。本社のある千葉県・柏の葉との近距離での連携により、生産と研究開発の密な連携、迅速な改善サイクルを実現する狙いだ。組織規模も現在は50〜60人規模になり、製造部門の拡大に取り組んでいる。

「宇宙業界への転職には、経験がないとダメだと思われがちですが、今いる社員の多くは宇宙領域以外で経験を積んだエンジニア。多様な知見を生かしたモノづくりを目指しています」と浅川は言う。

「モノ売りからコト売りへ」の展望

ペールブルーは「宇宙産業のコアとなるモビリティの創成」というビジョンのもと、推進機事業の拡大と事業領域の拡張を描いている。「これまで進めてきたハードウェアとしての推進機事業をもちろん今後も拡大していくが、それだけにとどまるつもりはありません」。

「提供している本質的な価値は、推進機というもの自体ではなく、衛星に宇宙で動ける能力を付加しているところ」といい、将来的には輸送インフラサービスへの展開も視野に入れている。

国際展開についても積極的で、米国、欧州といった既存市場に加えて、韓国など今後成長のポテンシャルが高いアジア圏への参入も進めている。

「大学発のスタートアップは研究開発だけに取り組んでいると見られがち。私たちにはすでに社会実装している製品があります。モノづくりの体制も整いつつあり、国内外のお客様への出荷を進めている」。浅川が強調するのは、ペールブルーが真の意味での事業会社として歩みを始めたことだ。

宇宙ベンチャーはスタートアップの中でも特に事業化までに資金も時間もかかる分野だが、ペールブルーは創業から5年余りで事業会社としての基盤を築きつつある。水という身近で安全な物質を推進剤とする技術革新により、持続可能な宇宙開発の新たな可能性を切り開く。

◆

この連載ではInnovators Under 35 Japan選出者の「その後」の活動を紹介します。バックナンバーはこちら。

- 人気の記事ランキング

-

- America’s new dietary guidelines ignore decades of scientific research 「ステーキとバターを食べよ」米国の新食事ガイドラインが波紋

- This company is developing gene therapies for muscle growth, erectile dysfunction, and “radical longevity” まず筋肉増強、勃起不全・薄毛も——「長寿」治療謳う企業が試験

- Text-to-image AI models can be tricked into generating disturbing images AIモデル、「脱獄プロンプト」で不適切な画像生成の新手法

- Meet the man hunting the spies in your smartphone 20年間、独裁国家を追った研究者は今、米国を監視している

| タグ |

|---|

- 畑邊 康浩 [Yasuhiro Hatabe]日本版 寄稿者

- フリーランスの編集者・ライター。語学系出版社で就職・転職ガイドブックの編集、社内SEを経験。その後人材サービス会社で転職情報サイトの編集に従事。2016年1月からフリー。